Преимущество подобного учения в том, что люди, звери, птицы, растения, кристаллы не замкнуты в какую- то фальшивую единичность. Страдания и радости, сознание и инстинкт, органика и неорганика при этом не абсолютизируются. Можно было бы указать на многочисленные аналогичные элементы, сближающие масонскую инициацию с античными мистериями, скажем на степени иницииации в мистериях Митры — древнеперсидского происхождения, но распространенных и в Римской империи в эпоху, почти одновременную возникновению христианства. Эти степени символизируют очищение посредством семи небесных сфер. Бросается в глаза аналогия с четырьмя символическими путешествиями масонского ритуала.

Укажем и на миф об Озирисе, построенный на эпизодах убиения и утраты тела божества, и на масонское предание о Хираме, которое мы рассмотрим подробно, когда будем говорить о степени Мастера.

Тем не менее нам представляется, что подчеркивать подобные аналогии — значит полагаться на приблизительные впечатления, возникшие в ходе исследовательской работы. Очевидно, справедливым будет и упрек в стремлении толковать масонство в сопоставлении с древностью. Поэтому мы предпочли бы указать только на то значение, которое имеет пифагорейство в качестве предшественника масонства. Пифагорейская инициация завершается, после того как соискатель был выслушан, принятием обязательства соблюдать строго и неукоснительно обет молчания. Напомним, что метод пифагорейской школы, как пишет Джамбликов «Пифагорейской жизни», был основан на символике: «…если же символы не будут различаться и внимательно изучаться, если они не будут поняты посредством серьезного истолкования, то все, на что они указывают, покажется стороннему наблюдателю смешным и глупым, старушечьей сплетней и выдумкой досужих людей. Если же эти символы будут объяснены соответствующим образом, то их темнота и невнятность обернутся ярким и ослепительным светом… Только так они способны раскрыть свою удивительную глубину, глубину содержащейся в них мысли, передавая слушателю вдохновение тех ученых и мудрых интерпретаторов, которые поняли смысл символики»[78].

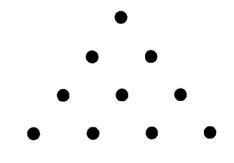

Среди пифагорейских символов немало «афоризмов», сформулированных на необычном, как представляется на первый взгляд, языке. Нечто подобное, заметим, свойственно и масонству. В ходе масонской «вечери любви», например, бокалы именуются «пушками», а вино — «порохом». Сильны в пифагорействе и «геометрические» мотивы. Инициационная присяга (которая у масонов произносится возле треугольного алтаря) у пифагорейцев подтверждается «тетрактисом», равносторонним треугольником, состоящим из десяти точек, который для полноты представления мы и воспроизводим.

Тетракгис, подлинная метафизика числа, представляет наглядную форму целостности Вселенной, которая движется от единства к множественности материального мира. «10» — священное число пифагорейцев. Оно считается «интегральным», совершенным, завершенным. В нем — синтез единичности и множественности. Масонство восприняло наследие пифагорейцев. Об этом свидетельствуют манускрипты оперативных масонов. В легендарном «масонском диалоге» Генриха VI, который был записан в 1434 г., а обнаружен философом Локком в 1696 г., можно, например, прочитать следующее: «Грек по имени Пифагор путешествовал для получения образования в Египет и Сирию, и во всех странах, где финикийцы ввели масонство, он получал доступ в масонские ложи, в которых многому научился. Обосновавшись в Великой Греции, он стал великим и прославленным ученым. Там, в Кротоне, он основал великую ложу и приготовил немало масонов…»[79].

Вне всякого сомнения, перед нами легенда. Под масонскими ложами, в которых, согласно анонимному автору диалога, Пифагор якобы побывал, в действительности скрываются египетские и финикийские мистерии (и разыскания Джамблико это подтверждают[80]).

Если говорить серьезно, то весьма показательно другое — теорема Пифагора, точнее, ее вариант в виде 47-го постулата Эвклида на фронтисписе первого издания «Книги уставов» Андерсона 1723 г. Под диаграммой

помещено греческое слово «эврика», по традиции приписываемое Архимеду. Но Андерсон, один из первых масонов нового времени, полагал, что это восклицание сорвалось с уст Пифагора, когда он открыл духовную «тайну», быть может, подтверждение универсального закона гармонии, который скрывался в сформулированном им геометрическом постулате. Примечание самого Андерсона, появившееся в одном из последующих изданий (1738) «Книги уставов», где Пифагор фигурирует уже в качестве отца-основателя масонской тайны, развивает гипотезу «пифагорейского» происхождения масонства нового времени[81].

При элементах сходства масонская инициация, однако, обладает своими особыми характеристиками, собственной семантикой, ценность которой нельзя приписать только воспроизведению античных традиций. В качестве восприемника и хранителя (основного, но, быть может, не единственного) инициационных традиций на современном Западе масонство, вне всякого сомнения, возросло благодаря тысячелетней истории христианства, а затем интеллектуального переворота XVII–XVIII вв. Тогда сформировался особый облик масонства, слагаемые которого — универсализм и автономность всех входящих в него учений; их не может отрицать ни один исследователь, какие бы доводы за или против он ни приводил.

III. СИМВОЛОГИЯ КАК СВЯЩЕННОДЕЙСТВО

Философская и научная культура нашего столетия, сталкиваясь с проблемой метода познания, обычно не придает особого значения тем различиям, которые существуют между «знаком» (включающим в себя конкретику формообразующих связей, создающих представление о предмете или понятии: например, след — знак ступни, кататоника — знак психической диссоциации) и «символом» (соотносимым с понятийной реальностью, более широкой, чем сам символ, возникающей посредством «усилителя ассоциативности», то есть посредством перелива как осознанного, так и неосознанного содержания из сферы психического в символику объекта: например, циркуль — символ меры и круговращения, тетрактис — символ восхождения от множественности к единому целому и символ дифференцированной целостности).

Отсюда недостаток внимания и к специфической функции символа. В этом также кроется причина того, что сегодня мало кто занимается разработкой онтологических потенций самого символа, иными словами, вероятностью того, что символ может играть не только сугубо техническую или инструментальную роль, но и сам о себе может являться отпечатком действительности, речь идет о возможностях, заложенных в самом символе, связанных с его способностью проецироваться вне самого себя, как бы поворачивать человека в направлении мира идей (платонический гиперуранизм, плерома гностиков). В наше время мало кто занимается поиском, говоря языком алхимии, той квинтэссенции, которую можно добыть благодаря последовательным дистиляциям символа, то есть благодаря операциям, предусматривающим его декомпозицию, анализ и восстановление. Среди немногих, разрабатывавших эту проблему, два выдающихся ученых XX в. — Карл Густав Юнг, основатель аналитической психологии, и Артур Стэнли Эддингтон, выдающийся физик, математик и астроном, а также эпистемолог — философ науки.

Юнг интересовался символикой с трех точек зрения: символы как носители архетипов, символы как преобразователи либидо (психической энергии) и символы как терапевтический инструмент. Рассмотрим последовательно эти три аспекта символа в интерпретации Юнга,

В своем анализе Юнг исходит из того, что х не может являться каким угодно, как пытается внушить рационализм. Подлинным символом является только тот, который выражает неизменные структурные связи неосознанного и, таким образом, обретает универсальный консенсус[82]. Дело в том, что символ, объясняет Юнг в другой работе, «убедителен благодаря силе «нумена», то есть специфической энергии, присущей архетипу»[83].