Прицельный выстрел – получил свое название от того, что требовал вертикального наведения орудия на цель с помощью прицельного приспособления, которым первоначально являлся квадрант63. Однако использование квадранта было сопряжено с определенным неудобством, поскольку для придания орудию требуемого угла возвышения одному человеку из прислуги необходимо было выходить перед дульным срезом уже заряженного орудия, а сама процедура вертикального наведения орудия требовала участия двух человек, из которых один смотрел на показания квадранта, а другой действовал подъемным клином. Полевой прицел (диоптр) имел преимущество перед квадрантом в том, что прицеливание через него производилось проще и точнее64. Поэтому первая попытка введения полевых прицелов в нашей полевой артиллерии была предпринята в начале 2-го исторического периода65, а в конце данного периода появляется диоптр Тишина, который в начале 3-го исторического периода был заменен более совершенными диоптрами Маркевича и Кабанова с максимальным углом возвышения ствола орудия до 5º. Придание большего значения углу прицеливания уже переводило выстрел в категорию рикошетных и навесных66, употребляемых обычно в осадной войне

Вообще в полевой артиллерии рассматриваемой эпохи прицельная стрельба применялась только тогда, когда местность препятствовала действию настильно-рикошетными выстрелами. Причиной тому являлось то, что настильно-рикошетные выстрелы на ровной и твердой местности на больших дистанциях имеют гораздо больше действительности, чем прицельные выстрелы. Так, по опытам Шарнхорста на расстоянии 600 саженей (1 280 метров) из 12-фунтовой пушки в цель высотой 1,8 метра и шириной 61 метр попадало каждое 5-е или 6-е ядро. А при стрельбе прицельными выстрелами с такого расстояния едва ли стоило ожидать попадания 1 ядра из 9 или 1067.

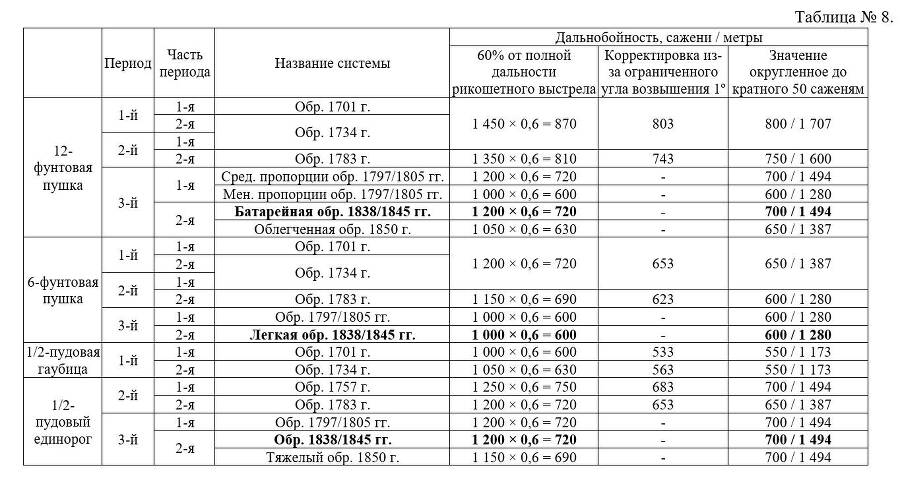

Относительно выбора угла возвышения орудия и дистанции открытия огня основным типом снаряда (ядром или гранатой) для прицельного выстрела известно следующее: если в течение 1-го исторического периода указанные задачи самостоятельно решались командиром артиллерийского орудия, действовавшего по своему усмотрению, то уже в начале 2-го исторического периода все эти вопросы начинают получать свое обоснование. Так, Наставление, предложенное графу Тотлебену при ордере графа Салтыкова от 31.07.1760 г., предусматривало стрельбу по противнику ядрами и гранатами из тяжелых орудий (в том числе 12-фунтовых пушек и ½-картаульных единорогов) не далее 750 сажен (1 600 метров)68. В конце 2-го исторического периода генерал-аншеф И.И. Меллер дополнил разделом «Прибавления о стрельбе» Наставление графа Румянцева, где указал максимальную дистанцию открытия прицельного огня по противнику редкими выстрелами с 700 саженей (1 494 метров) с возвышением 12-фунтовых пушек на 5º, 6-фунтовых пушек на 6º и ½-пудовых единорогов на 7º, требовавшую из-за низкой действительности особого разрешения у начальства69. Однако, как следует из этого же документа, для нанесения «большей гибели неприятелю» признавалась дистанция в 500 саженей (1 067 метров) с возвышением 12-фунтовых пушек на 3º, 6-фунтовых пушек на 4º и ½-пудовых единорогов на 5º, где требовалось усиления огня, т.е. повышение скорострельности орудий70.

Из этих двух документов можно сделать вывод, что вертикальное наведение орудий во 2-м историческом периоде осуществлялось с помощью квадранта, поскольку значение углов возвышения указано в градусах. Однако на заявленных дальних пределах в 1 500…1 600 метров по мнению генерал-лейтенанта артиллерии Е.Х. Весселя (1799–1853) стрелять прицельно никогда не следовало, поскольку невооруженным глазом нельзя различить предметы с такой вероятностью, которая требуется для хорошего прицеливания, особенно в сражении, где из-за дыма, пыли, тумана скрывался предмет прицеливания, а также невозможно видеть падения собственных выстрелов.

В начале 3-го периода ко всем орудиям полевой артиллерии вводится диоптр, обеспечивающий максимальную дальность стрельбы в 600…700 саженей (1 280…1 494 метров)71, однако дальний предел (дальнобойность) для прицельной стрельбы ядрами и гранатами был принят у легких орудий в 400 саженей (853 метра), у батарейных – 500 саженей (1 067 метров)72. Установление дальнего предела для прицельных выстрелов было обусловлено необходимостью отслеживания как минимум половины всех падений снарядов для корректировки ошибок в наведении с целью достижения требуемой действительности выстрелов73. Так, установленному пределу для легких орудий 3-го исторического периода в 400 саженей (853 метра) можно найти объяснение в статье поручика артиллерии Тауберга (опубликовано в «Артиллерийском журнале» № 5 за 1847 год), где сказано, что огонь должен открываться с такой дистанции, когда можно ожидать хорошего действия, предусматривающего попадания в цель не менее 25 % от всех выпущенных снарядов. И хотя на практических учениях при стрельбе прицельными выстрелами из 6-фунтовой пушки в щит шириной 40 шагов (28,4 метров) и 6 футов (1,82 метра) высотой (имитировал фронт пехотной роты) с расстояния 1 300 шагов (925 метров) попадало 25 % всех выстрелянных ядер, но легкие батареи не должны были занимать 1-й позиции далее 1 200 шагов (853 метров) от противника, поскольку в боевых условиях результаты стрельб мирного времени не достижимы. Сведения о дальности прицельных выстрелов орудий ядрами и гранатами указаны в таблице № 9.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.