Исторический опыт советского человека включает в себя разные социально-идеологические и культурные реальности. Например, этот опыт невозможно представить себе без пропаганды. Между тем даже агитпроп зачастую создавался писателями и художниками, у которых было специфическое восприятие революции, не соответствовавшее официальной идеологии. Некоторые бывшие футуристы приняли Октябрьскую революцию, не разделяя политической позиции большевиков и видя в происходящем в 1920-е годы другую свободу и другую утопию, нежели руководство ВКП(б). Были и такие «попутчики», которые хотели запечатлеть новую жизнь как социально-психологическую данность, вовсе не участвуя в идеологических спорах.

Советская культура — это не противостояние маргинальных сообществ официозу, но существование художников и писателей одновременно как минимум в двух сферах — официальной и неофициальной. Следующая отсюда возможность анализировать участие в истории в рамках социальной биографии неизбежно приводит к сведению ситуации к индивидуальным или симптоматичным случаям. Узнать больше о том, как люди 1920–1930-х видели свое время, можно было бы, отказавшись от ограничения знания об истории проблемой взаимодействия личности или микросообщества с системой. В поле зрения того, кто исследует раннесоветскую эпоху, должны попасть разные явления и сферы жизни, связанные между собой формально или поверхностно. Тогда частный случай станет важен не своей характерностью или уникальностью, но тем, что он был соотнесен со многими другими явлениями или историческими эпизодами и, возможно, в некоторых случаях семантически связан с ними. Многообразие реконструируемой картины воссоздаст полноту переживания времени.

Железная дорога как важная для политического строительства коммуникационная сеть, одна из икон технического прогресса и социальное пространство, открытое для всех членов общества, обнаруживает, по меньшей мере, три спектра исторического опыта. Она часто фигурирует в качестве эмблемы в пропаганде или как мотив в авангардистской поэзии, живописи и кино. Кроме того, в ряде случаев, в том числе в дневниковой прозе или записных книжках, поезд предстает как социально-историческая метафора. Одним из ключей к пониманию исторического опыта 1920–1930-х годов может быть соположение этих трех планов: символов массовой культуры; авангардистских идеологем, воплощенных в экспериментальных художественных формах; и документально-автобиографических произведений с элементами социально-психологического анализа. Эта трехмерность создает эффект «объемного» видения ситуации — благодаря тому, что переживание истории воспроизводится в разных ракурсах, в разных масштабах и в разных сферах жизни.

Идеологическая, художественная и рефлексивная реальности в данном случае равноправны и дополняют друг друга. Сопоставляя три разных плана, я попытаюсь описать фрагмент многоуровневого, сложносоставного, нелинейного и разновекторного исторического опыта.

2

Пропаганда сводит переживание истории к считыванию знака, в тоталитарных системах она строится как прозрачное и самоочевидное высказывание без несоответствий между тем, что сказано, и тем, как оно высказано. Исторический опыт, застывший как неоспоримая идея, многократно изображался в идеологизированном искусстве. Причем такое переживание времени абсолютно реально для тех, кто считает переживанием тавтологию, исключающую сдвиг с единственно допустимой точки зрения и возможность увидеть себя со стороны. Любой элемент самосознания подвергает этот тип социально-психической жизни эрозии. В советской пропаганде поезд всегда оказывается знаком единственно верной утопической идеи — поездом светлого будущего, открывшегося после Октябрьской революции.

«Революции — локомотивы истории» («Die Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte») — известная фраза из работы Карла Маркса «Борьба классов во Франции 1848–1850» (Маркс 1956: 86). Утверждая, что общество и цивилизация движутся вперед благодаря радикальным социальным и политическим конфликтам, Маркс ввел в политический и идеологический обиход яркую прогрессистскую метафору, вслед за Кондорсе, Сен-Симоном и Контом уподобив развитие истории развитию техники. Ленин использовал эту формулу в полемике с австрийскими и немецкими социал-демократами, выступавшими против радикальной политической борьбы и предоставления власти пролетариату. В финале его статьи «О „демократии“ и диктатуре» (1918) единственно возможным средством построения социализма провозглашается пролетарская диктатура и смена государственного строя:

Революции — локомотивы истории, говорил Маркс. Революции быстро учат. Рабочие городов, батраки деревень Германии и Австрии быстро поймут измену делу социализма со стороны Шейдеманов и Каутских, Аустерлицев и Реннеров. Пролетариат отбросит прочь этих «социал-предателей», социалистов на словах, предателей социализма на деле, как отбросил он в России таких же мелких буржуа и филистеров, меньшевиков и «социалистов-революционеров». Пролетариат увидит <…> что только замена буржуазного государства, будь то самая демократическая буржуазная республика, государством типа Парижской Коммуны <…> или государством типа Советов в состоянии открыть дорогу к социализму. Диктатура пролетариата избавит человечество от ига капитала и от войн.

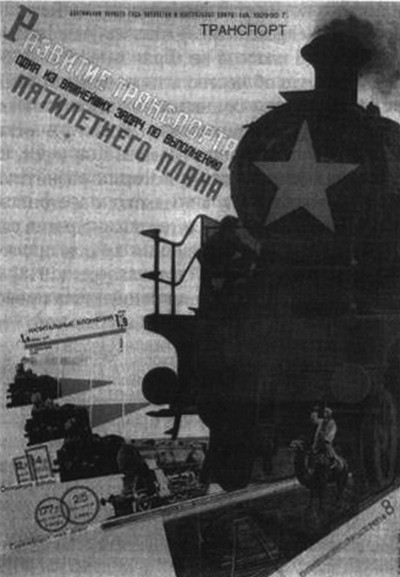

Илл. 1. Г. Клуцис. Развитие транспорта — одна из важнейших задач по выполнению пятилетнего плана. 1929. Литография. Собрание Мерил Берман, Нью-Йорк.

В Советской России, где марксизм был идеологизирован, знаменитая фраза Маркса быстро вошла в обиход. Советская идеология оценивала индустриализацию и развитие железнодорожных коммуникаций как явления политически и социально прогрессивные. Лев Троцкий, в первой половине 1920-х годов игравший одну из ключевых ролей в политике СССР, в работе «Культура и социализм» назвал железную дорогу основой социалистического хозяйства и советской культуры:

Социалистическое хозяйство есть плановое хозяйство. План предполагает прежде всего связь. Важнейшим средством связи являются пути сообщения. Каждая новая железнодорожная линия есть путь к культуре, а в наших условиях и путь к социализму.

(Троцкий 1927)

Илл. 2. Советское фото. 1926. № 9. Подпись к фотографии: «Снимок мчащегося поезда, действительно передающий движение. Сделан американским фотоагентством „Underwood & Underwood“».

В этом Троцкий вряд ли был оригинален: так считали многие советские руководители. Важная роль новых транспортных коммуникаций стала очевидна большинству политиков еще в последней четверти XIX века. Например, одной из предпосылок русско-японской войны немецкий историк Ф. Беньямин Шенк считает строительство Транссибирской магистрали (Шенк 2007). Тем не менее, именно в 1920–1930-е годы, особенно на фоне интенсивного развития железных дорог в период первой пятилетки[560], афоризм Маркса, полюбившийся большевистским лидерам, стал одним из ключевых пропагандистских образов. В «Киноглазе» Вертова (1924) или на плакате Густава Клуциса рубежа 1920–1930-х годов (илл. 1; Утопия 1993: 429) «поезд революции» — эмблема нового общества и новой политики. Один из самых распространенных символов революции и устремленности к утопическому будущему будет актуален и во время восстановления хозяйства после Гражданской войны, и в годы соцстроительства. Об этом свидетельствуют обложка журнала «Советское фото» (илл. 2) или картина Александра Лабаса (1928; илл. 3; Утопия 1993: 349), переписавшего одно из первых изображений поезда в живописи («Дождь, пар и скорость» Уильяма Тёрнера, 1844) как сцену въезда локомотива новой жизни в тихий провинциальный городок.