Состав опрошенных и мемуаристов достаточно однороден. Это мужчины, родившиеся между 1928 и 1938 годами[649], выросшие в полных семьях до достижения совершеннолетия (более чем в 90 % случаев), имеющие высшее, как правило, гуманитарное образование (в более чем 50 % случаев полученное в Москве) и работавшие в аппарате ЦК КПСС между 1960 и 1985 годами[650].

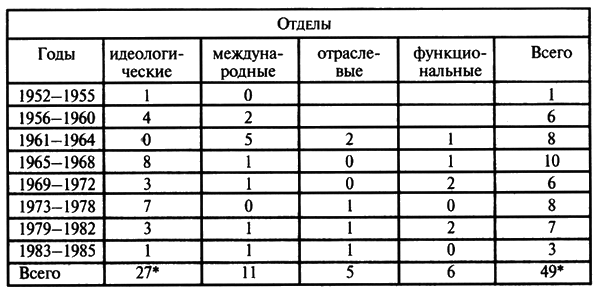

В случае, если респондент поступал на работу в аппарат ЦК КПСС два раза или более, рассматривается только первое его поступление.

* В отношении одного из сотрудников отдела пропаганды я не располагаю точными данными.

По сфере своей деятельности в аппарате ЦК КПСС информанты в основном принадлежат к двум группам. Во-первых, это сотрудники «идеологических» отделов (пропаганды, науки и культуры) — всего 28 человек. Подавляющее большинство из них (20 человек, то есть более 40 % опрошенных и мемуаристов) работали в отделе пропаганды[651]. Во-вторых, сотрудники «международных» (международного, по связям с соцстранами и международной информации) отделов — 11 человек. Сотрудники других типов отделов — отраслевых (занимавшихся контролем за конкретными отраслями экономики) и «функциональных» (ведавших хозяйственной деятельностью ЦК КПСС и распределением кадров и ресурсов в сфере партийного и государственного управления) — пока представлены в исследовании мало (20 %).

С идеологической точки зрения бывшие сотрудники аппарата ЦК КПСС представлены более равномерно, тремя достаточно крупными группами. Во-первых, это круг так называемых «неосталинистов» из идеологических отделов, до сих пор ориентирующихся на бывшего заместителя заведующего отделом пропаганды Ричарда Косолапова[652]. Во-вторых, относительные либералы (преимущественно «международники» и в меньшей степени сотрудники идеологических и функциональных отделов), в период перестройки входившие в «команду Горбачева». В-третьих, относительно небольшая группа русских националистов, представленная опять же сотрудниками идеологических отделов. Позиция части опрошенных (примерно 25 %) не вписывается в идеологические рамки ни одного из трех указанных направлений.

НОМИНАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ АППАРАТА ЦК КПСС 1960–1985 ГОДОВ

Систематизируя данные о социальном, этническом и политическом бэкграунде работников аппарата ЦК КПСС, я исходил из соображений, которые отчасти упоминались выше:

а) Принятая в СССР практика фиксации биографических данных по социальному положению родителей на момент рождения ребенка не позволяет адекватно оценить среду, в которой он вырос. Поэтому в своих подсчетах я учитывал максимально высокое место на социальной лестнице, которое занимали родители будущего сотрудника ЦК КПСС, пока он с ними жил.

б) В ряде случаев семьи родителей будущих работников аппарата ЦК КПСС жили не самостоятельно, а в составе семьи социально более успешных родственников. Например, кормивший семью дядя — офицер районного НКВД — был для племянника не менее, а часто и более значимым примером, чем отец[653]. Этот факт опять же не может быть зафиксирован в отложившихся в архивах анкетах, однако легко становится заметным при анализе интервью и мемуаров.

в) В связи с явным преобладанием среди опрошенных выходцев из среды, которая по советской классификации официально именовалась служащими, важно оказалось более подробно прописать структуру этой социальной группы. При этом я посчитал необходимым для наглядности разделить ее на служащих, наделенных той или иной административной или идеологической властью, и на служащих, таковой власти не имевших.

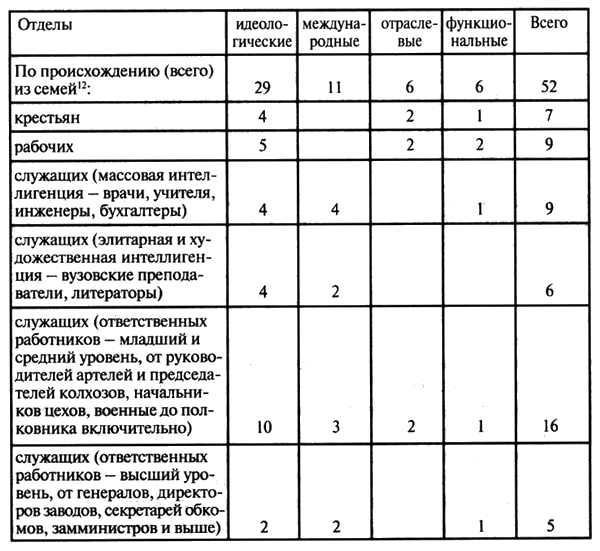

С учетом всего вышесказанного распределение работников аппарата ЦК КПСС по социальным группам предстает перед нами в следующем виде:

Распределение работников аппарата ЦК КПСС 1960–1985 годов по происхождению.*

* В случае, если работник аппарата занимал должности в нескольких отделах и к тому же принадлежащих к разным группам (в данный момент таких людей двое — Л. Вознесенский и Г. Разумовский), он считается отдельно в каждой группе. Поэтому, напомним, реальное общее количество сотрудников аппарата ЦК, вовлеченных в исследование, — 50 человек.

— (12) По происхождению (всего) из семей[654]

Как мы видим, две трети опрошенных и мемуаристов — выходцы из семей служащих. Причем самая большая группа — из семей мелких и средних начальников. Однако заметно и другое. Выходцами из семей служащих являются преимущественно работники идеологических и международных отделов, в то время как более половины немногочисленных в нашей выборке сотрудников отраслевых и функциональных отделов принадлежат к массовым низшим стратам общества.

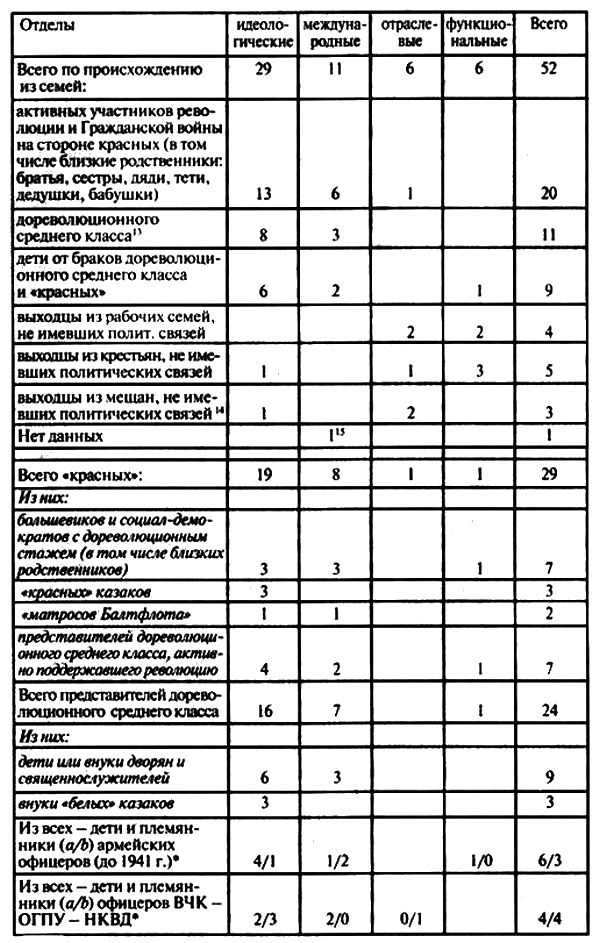

А теперь посмотрим на те же биографии в другом ракурсе — с учетом отношения семей опрошенных и мемуаристов к революции и установлению диктатуры коммунистической партии.

Реальный политико-социальный бэкграунд семьи.

* В случае, когда и отец и дядя были офицерами, учитывается только отец.

— (13) дореволюционного среднего класса[655]

— (14) выходцы из мещан, не имевших политических связей[656]

— (15) Нет данных — международные — 1[657]

Известно, что степень реальной вовлеченности населения России в события Октябрьской революции и боевые действия в ходе Гражданской войны была относительно невелика. Численность Красной армии к концу Гражданской войны, правда, достигла значительной величины, однако преимущественно за счет мобилизации. В структуре же нашего опроса половину участников составляют дети и племянники активных сторонников установления коммунистической диктатуры — в том числе большевиков с дореволюционным партийным стажем, командиров Красной армии, «красных партизан» и т. п. Нередко в семье такого человека на стороне «красных» воевало несколько близких родственников (самое типичное — братья и сестры отца).

Вторая крупная группа участников опроса — это представители дореволюционного среднего класса, в том числе самой социально привилегированной его части.

И, наконец, самая малочисленная группа — выходцы из неполитизированной крестьянской среды, принадлежавшие к самой «низкой» по происхождению группе работников отраслевых и функциональных отделов ЦК КПСС. Эта третья группа в рамках данной статьи нас не интересует, поскольку в ходе революции активной роли принадлежащие к ней информанты не играли. События революции (в отличие от коллективизации) фактически таких семей не коснулись. Михаил Восленский был прав — действительно значительное количество работников аппарата ЦК КПСС в 1960–1980-е годы были детьми и (реже) внуками крестьян, бежавших от коллективизации в города или даже раскулаченных и депортированных (из опрошенных нами — примерно 20 %). Однако представители именно этих семей практически не имеют информации об участии их родителей (или позиции родственников) в Гражданской войне. В лучшем случае их знание ограничивается констатацией факта, что отец воевал на стороне «красных» в качестве рядового и потом вернулся к крестьянскому труду. Еще чаще они просто не имеют никакой достоверной информации об этом времени, поскольку родители боялись им об этом рассказывать, а никакие документы не сохранились[658].