У Емилиана Букова «злой сморчок длиннобородый» ездит верхом на волке и является одним из злодеев, противостоящих герою поэмы.

Стрымбэ-Лемне, гроза деревьев

Это еще один великан, к тому же наделенный колоссальной силой, но, в отличие от Флэмынзилэ и Сетилэ, добрый — он нередко помогает Фэт-Фрумосу преодолеть какие-нибудь испытания. Вредит Стрымбэ-Лемне только лесам, потому что в свободное от участия в подвигах время занимается тем, что голыми руками сгибает деревья, словно прутики. Такое уж у него хобби…

И вновь обратимся к поэме Букова:

Там стоял под старым дубом

Великан в кожоке грубом

И суки вязал в узлы.

Лупоглазый, глуповатый,

С шевелюрою лохматой,

Он железною рукой

Изгибал стволы дугой

И вязал из них канаты.

Сфармэ-Пятрэ, гроза камней

Этот колосс тоже на стороне добра, но у него иной род занятий: он без особого труда крушит скалы, валуны и прочие камни, швыряя осколки в какой-нибудь водоем и заставляя его поверхность волноваться. Так он коротает время от героя до героя, внося радикальные изменения в пейзаж.

В «Андриеше» великан выглядит вот так:

Вдалеке, возле холма,

Будто расступилась тьма:

Виден холм второй, живой —

Он с ногами, с головой,

Подвывает он, топочет,

Горный кряж разрушить хочет.

Вот присмотрит на углу

Подходящую скалу

И, рассудку вопреки,

Разломает на куски:

Уж как сможет — на два, на три.

Это страшный Сфармэ-Пятра!

Геоноайя и Скорпия, сильные и независимые злючки

Для слишком самоуверенных, непослушных, гордых девушек, склонных к дурным поступкам, в румынском фольклоре припасена особая, жутковатая стезя: вследствие родительского проклятия или недовольства какой-нибудь зыны они превращаются в омерзительных чудовищ. «Геоноайя» в буквальном переводе означает «дятел». Чем птица так не угодила народу, что стала именем нарицательным для обозначения склочной и коварной бабы, а в сказочном контексте — чудовища женского пола, с неопределенным (но неописуемо уродливым) обликом, фольклористы объяснить не могут. «Скорпия», как нетрудно догадаться, — это «скорпион», однако сказки сообщают, что чудовище многоголовое, как Гидра, а значит, и здесь никакой связи с этимологическим прообразом нет.

Так или иначе, Геоноайя и Скорпия — одинаково злые и опасные твари, пару обеим может составить лишь черт, от которого они иной раз рожают таких же уродливых детишек. От нечистого им дарованы сверхъестественные силы, которые можно использовать лишь во зло. Обитают Геоноайя и Скорпия где-то на краю мира, и если кто-то из простых смертных к ним забредет, то они чарами превратят его в камень или дерево, а то и зажарят, чтобы съесть. Если же случится им повстречать Фэт-Фрумоса, то герой либо прикончит бедолаг в ходе поединка, либо пощадит — в последнем случае, как заведено в сказках, они ему послужат делом или словом, но это не избавит их от проклятия и никак не повлияет на их участь.

Глава 5. Колдуны и ведьмы: особенности румынской магической традиции

ВЛАДЫЧИЦЫ СУДЬБЫ, КОТОРЫМ САМ ГОСПОДЬ НЕ УКАЗ

Урситоаре(ле), урсите, урсоайче — три (по другим источникам, их может быть семь или девять) девушки или зыны, которые предсказывают новорожденному судьбу (урситу). В преданиях и поверьях говорится, что они ее «кроят»: глагол славянского происхождения «a croi», помимо очевидного смысла, имеет еще значения «намечать», «проектировать», «измышлять». Урситоаре приходят либо в первую же ночь после появления ребенка на свет, либо три ночи подряд, либо на третью, пятую, седьмую или восьмую ночи — как уже было отмечено не раз, румынские фольклорные традиции не отличаются избытком единообразия.

Изредка в преданиях встречаются мокань — персонажи с функциями, идентичными урситоаре, но мужского пола.

В разделе, посвященном иеле, упоминалась легенда, согласно которой они когда-то были служанками Александра Македонского, испившими воды, дарующей вечную молодость. Точно такую же историю рассказывают и про урситоаре, хотя эти волшебные существа явно отличаются от иеле по функциям и роли в жизни людей. Возникает закономерный вопрос: откуда взялась легенда и каким образом Александр Македонский стал персонажем румынского фольклора, пусть и не слишком важным?

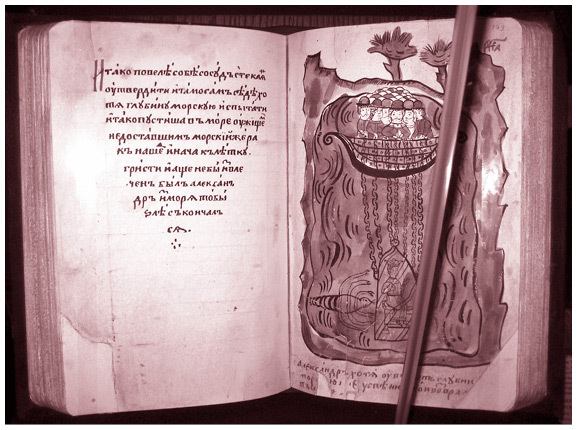

Всему причиной книга «История Александра Великого», или «Александрия», псевдоисторический греческий роман о великом полководце, в котором отдельные моменты из подлинной истории сочетаются с абсолютно фантастическими приключениями в неведомых землях. Первая версия текста появилась во II–I веках до н. э., и она считается утраченной. Но в результате многочисленных переписываний, дополнений и исправлений возникли многочисленные альтернативные редакции «Александрии», одна из которых — сербская — была переведена на румынский в XVI веке. По многочисленным свидетельствам, после появления доступных технологий книгопечатания роман обрел зашкаливающую популярность: экземпляр «Александрии» можно было найти в каждом сельском доме, даже если жители не были обучены грамоте. Встретив образованного гостя, они просили его почитать немного о приключениях Александра Македонского, а сами с удовольствием слушали… хотя многие знали историю наизусть. Прочитанное или услышанное пересказывали на сельских посиделках, в меру собственного таланта что-то добавляя или переделывая, и вот так реальное историческое лицо из другой страны и культуры стало неотъемлемой частью румынского мифологического пейзажа.

Разворот «Сербской Александрии». XVII век

shakko / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 Unported

В некоторых регионах Румынии верили, что урситоаре не прядут нити человеческой жизни, а заботятся о лампадах, их символизирующих. Однажды вышло так, что у горца-чабана почти каждую ночь бесследно исчезал ягненок. Чабан отчаялся отыскать вора и устроил засаду. Глубокой ночью какая-то женщина забралась к овцам, схватила ягненка и собралась бежать.

— Стой! — крикнул чабан. — Тебе от меня не уйти ни за что на свете. А ну говори сейчас же, кто ты такая, иначе прощайся с жизнью!

— Не стреляй в меня, храбрец, — взмолилась женщина. — Я тебя отблагодарю!

— И как, спрашивается, ты меня отблагодаришь? Ты кто вообще?

— Так ведь я урсоайка, и твоя жизнь в моих руках. Если ты меня отпустишь — все будет хорошо, а если нет — несдобровать тебе!

Чабан отпустил урсоайку, но пошел за ней по пятам, потому что хотел знать, где ее жилище и что там происходит. Шли они долго и в конце концов очутились перед громадным замком, в котором горело бесчисленное множество лампад: сотнями тысяч они то гасли, то загорались вновь.

— Что это? — спросил чабан.

— Жизни тех, кто появляется на свет и кто умирает, — ответила урсоайка и стала подливать масла в лампады: кому поменьше, кому побольше, в зависимости от того, чей час уже настал или маячил где-то в отдалении.

— Покажи мою! — взмолился чабан.

И урсоайка показала ему лампаду, в которой масла оставалось совсем чуть-чуть, а потом наполнила ее доверху. Обрадовался чабан — был он, наверное, единственным в целом мире, кто знал наверняка, сколько ему еще суждено прожить, ибо увидел свою лампаду собственными глазами!