Глава 2

«Петровское» барокко

Кучумов В. Н. 1916. Венера. Х., м. Днепропетровск. ХМ

1.2.1. Доменико Трезини

Начало формирования художественного облика Санкт-Петербурга связано с именем Доменико Трезини (ум. в 1734 г.). Уроженец южной Швейцарии, он долго жил в Дании, где и был завербован на русскую службу в 1703 г. В России он женился во второй, потом – в третий раз. У него было пятеро детей, двое из которых – Пьетро и Джузеппе, в дальнейшем также стали архитекторами, завершив начатые отцом постройки в Александро-Невской лавре. Крестным отцом одного из них был сам Петр Великий.

Пикарт П. 1720. Кроншлот. Фрагмент плана Санкт-Петербурга. Офорт

Первым сооружением Трезини стал форт Кроншлодт, напротив острова Котлин, – мощная двухъярусная башня, ощетинившаяся со всех сторон пушками. Ни форта, ни его чертежей не сохранилось. Согласно сообщению датского посланника Юста Юля, при его строительстве зимой 1705/1706 гг. от голода и морозов погибло 40.000 человек. Впрочем, лично этого видеть Юст Юль не мог, поскольку прибыл в Петербург только в 1709 г.

После взятия Нарвы Петр I поручил Трезини построить там Триумфальные ворота, которые так понравились царю, что он велел всех иностранцев пускать в город только через них. В 1708 году царь приказал построить подобные ворота в Петропавловской крепости. Трезини соорудил триумфальную арку. На пятнадцатиметровую толщу стены он наложил декорацию из ниш, пилястров, волют, рустованного камня. Рельефы с изображением античных шлемов, лат и фанфар на столетие предвосхитили излюбленную тематику ампирного декора. Аттик был украшен барельефом «Низвержение Симона Волхва апостолом Петром» работы Конрада Оснера. Политический смысл аллегории был очевиден: апостол Петр – Петр Великий, а Симон Волхов – его оппонент протестант Карл ХII, выброшенный с невских берегов. По этому барельефу ворота со временем стали называть Петровскими.

Трезини Д. Петровские триумфальные ворота Петропавловской крепости. 1708, 1716–1717

Оснер К. Низвержение Симона Волхва апостолом Петром. Бронза. 1716–1717

Мартынов А. Е. 1809. Летний дворец Петра I. Б., акв. ГЭ

Следующая работа Трезини – Летний дворец Петра I (ок. 1713 г.) – скромное двухэтажное здание с одинаковой планировкой этажей. В шести покоях второго этажа размещался царь Петр, в первом – Екатерина. Дворец увенчан высокой «голландской» крышей с крутыми скатами. Большие окна мелко расстеклованы, что тоже характерно для голландской архитектуры. Окна северной стороны смотрят на Неву, восточной – на Фонтанку, а парадный вход находился на юге, где был прорыт канал, соединенный с Фонтанкой. Царь любил подплывать сюда на ботике и по ступеням, ведущим к самой воде, поднимался в свои покои.

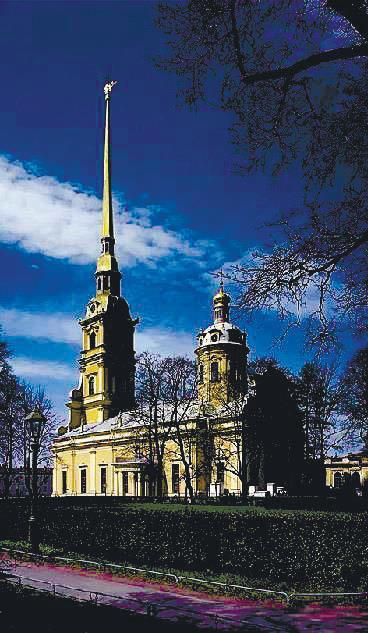

Одновременно с Летним дворцом началось сооружение Петропавловского собора, которому Трезини отдал остальную часть жизни. Форма собора не имела аналогов в русской архитектуре. Здание церкви соединено с колокольней базиликой – помещением, вытянутым по горизонтали. Такой базиликальный тип храма станет преобладающим в русской архитектуре первой трети ХVIII в. Для Петра I мотив престижа был важнее религиозных чувств. Он требовал в первую очередь строить колокольню, которая была бы выше Ивана Великого, и установить на ней главные часы государства. Саму же церковь «делать исподволь». Потому колокольня и господствует над всем собором. Его высота составила 112 м., а после замены деревянного основания шпиля железным (1958 г.), увеличилась еще на 10 метров. Высокий шпиль – главное в облике сооружения. «Не округлый купол – символ покоя и благолепия, а острая игла, вносящая напряженность и динамику»[10]. Отныне шпили станут архитектурными доминантами, объединяющими разбросанную по низким берегам Невы городскую застройку. На них ориентировались улицы и кварталы новой столицы.

Трезини Д. Петропавловский собор. 1712–1733

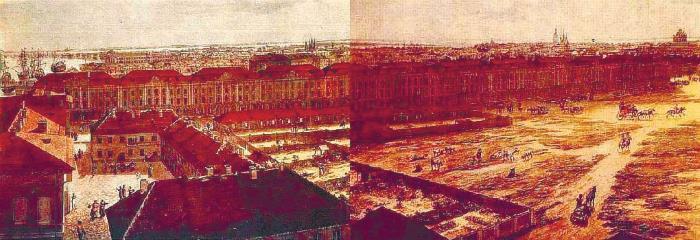

В 1722–1723 гг. Трезини дважды выиграл конкурс проектов здания Двенадцати коллегий, победив С. Ван Звиттена, Г. Киавери и К. Растрелли. В архитектурных формах он воплотил идею Петра Великого: гигантское, почти 400-метровое здание, разделено на двенадцать одинаковых частей. Каждая коллегия занимала одну часть. Все они одинаково украшены, равны между собой, не зависят одна от другой, каждая имела собственное «красное крыльцо». Вместе с тем, они составляют одно здание, объединенное изнутри сквозным коридором, а снаружи – общей кровлей, подобно тому, как единая императорская воля объединяла деятельность всех коллегий. Невиданная до тех пор длина постройки, завораживающий ритм пилястров, фронтонов и ризалитов, торжественное сочетание красного с белым придают зданию изящество и величие. И это несмотря на то, что перестройка 1834 г. испортила его: старые барочные фронтоны были заменены более простыми, исчезла декоративная скульптура на их скатах и в тимпанах, из двенадцати входов был оставлен только один, а подсыпанный перед зданием слой земли и разбитый сад нарушили красоту пропорций.

Тозелли А. Двенадцать коллегий. Фрагмент панорамы Санкт-Петербурга. 1820. Музей истории СПб

Трезини Д. Благовещенская церковь Александро-Невской лавры. 1717–1724

Москва. Сухарева башня. 1692–1701. Не сохранилась. Акв. В. Коленды. 1920-е

Художественная манера Трезини сформировалась под влиянием голландско-датской архитектуры. Прототипом его Петропавловского собора была Ратуша в Копенгагене, Летнего дворца – Маурицхейс – дворец Морица Оранского в Гааге, а Двенадцати коллегий – копенгагенская Биржа. Объем работ, выполняемых Трезини одновременно, поразителен. Он отвечал за 49 объектов, в том числе за разработку типовых домов и строительство в Александро-Невской лавре. Здесь Трезини построил Благовещенскую церковь. Ее прямоугольная форма с восьмигранной башней по центру тяготеет уже не к голландской, а к московской архитектуре – к Сухаревой башне. Но, в отличие от дробных форм и обильного «узорочья» московского прототипа, работа Трезини отличается изысканной строгостью. Обработка фасадов рустом, лучковый фронтон и белоснежные пилястры на красном фоне создают удивительное сочетание легкости и торжественности. Трезини не признавал колонн, и всегда заменял их пилястрами. Некоторые искусствоведы называют современный ему период петербургской архитектуры «пилястровым».

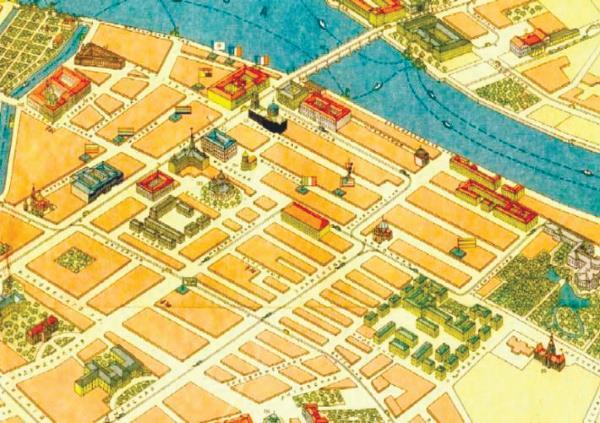

Трезини первым осознал роль Невы как главной магистрали города. Разрабатывая план застройки района между Фонтанкой и Таврическим садом, он сориентировал на нее главные проспекты, а пересекающие их улицы проложил параллельно течению реки. В доме зодчего, (угол Университетской набережной д. 21 и 5-й линии Васильевского острова) проживало 16–18 учеников. Нерадивых он, по примеру царя Петра, поколачивал палкой, а талантливому Михаилу Земцову оказывал всяческое покровительство. Опасности, его подстерегавшие, имели к архитектуре отдаленное отношение. То Меншиков попросит для своего дворца казенные материалы «взаимно» (т. е. безвозвратно), то князь Гагарин, отстроивший себе на стрелке Васильевского острова хоромы площадью 2000 кв. м. и казненный вскоре за чрезмерное взяточничество. Отказать таким вельможам Трезини не мог, а отвечать потом пришлось ему. При Петре I зодчему так и не дали чина и ни разу не повысили жалования. Только после смерти императора он получил звание инженер-полковника, титул «ваше высокоблагородие» и потомственное дворянство. Это, видимо, Меншиков рассчитывался за услуги.