Андрей Рублев. Троица. 1410–1420-е гг. ГТГ

Симон Ушаков. Троица. 1671. ГТГ

Монах Симеон Полоцкий стал основоположником русской поэзии, вернее, ритмизованной и рифмованной прозы. В 1664 г. он перебрался в Москву, участвовал в низложении патриарха Никона и спустя три года был назначен придворным поэтом и воспитателем старших детей царя Алексея Михайловича – Алексея, Федора и Софьи. «Сборники его стихов напоминают обширные энциклопедические словари. Он сообщает читателю различные "сведения". Темы его стихов общие: купечество, "неблагодарствие", любовь к подданным, "славолюбие", закон, труд, воздержание, согласие, достоинство, чародейство; или: монах, невежда, клеветник, лев. "Альфонс, король Орагонский", "историограф Страбо", Семирамида, "Морской разбойник Дионид реченный", "Человек некий винопийца" и т. д. Симеон описывает различных зверей (реальных и мифических), птиц, гадов, рыб, деревья, травы, драгоценные и недрагоценные камни, предметы»[1].

Гурий Никитин, Сила Савин. Рождение Ильи Пророка. Фреска. ХVII в. Ярославль. Церковь Ильи Пророка

Петровские реформы придали обмирщению стремительный темп. Они превратили церковь в придаток государственно-бюрократического аппарата, сокрушили ее монопольный контроль над духовной жизнью и культурой. Согласно «Духовному регламенту» 1721 г. президент Святейшего Синода Стефан Яворский, вице-президенты Феофан Прокопович и Феодосий Яновский были поставлены под контроль светского лица – обер-прокурора П. И. Ягужинского. Священники превратились в государственных служащих, которым в любой момент могли удержать жалование. Они обязаны были доносить на прихожан, нарушая тайну исповеди. Большинство из них было обложено /государственными налогами и повинностями. Согласно «Духовному регламенту» один священник приходился на 100–150 дворов. Причетники и пономари, жившие при церквах, стоявших на помещичьих землях, автоматически становились крепостными[2]. Религия была поставлена на службу государственной идеологии. Амвон стал местом политических анафем и проповедей «к случаю». Впрочем, Петр I видел границы обмирщения. Его целью было сокрушение независимости и идейно-политического могущества церкви, но не религии. Когда «отец русской историографии» В. Н. Татищев, вернувшись из Германии, решил обратить на себя внимание царя шутками над священным писанием, Петр Великий побил его дубиной, приговаривая: «Не заводи вольнодумства, пагубного благоустройству!»[3]

Ослабление роли церкви не означало упадка церковного зодчества. Храмы имели не только культовые, но и светские функции. Они пространственно организовывали сельский вид или городскую застройку, являлись памятниками национального самосознания и истории. Храмы служили «общественным клубом» для прихожан, поскольку все политические новости и государственные указы оглашались с церковного амвона или паперти. На церковном дворе заключались устные сделки и брачные договоры, которые затем скреплялись совместной молитвой и целованием иконы. Храмы являлись центром духовного воспитания и начального образования, высшим проявлением синтеза искусств. Во всех средневековых цивилизациях каменное храмовое строительство являлось главным двигателем ремесленного развития. Одна из причин и проявлений экономического отставания Руси от Западной Европы, начавшегося после Батыева нашествия, состояла в том, что на Руси с 1237 по 1279 г. не было построено ни одного каменного здания, а Европа в это время переживала расцвет высокой готики.

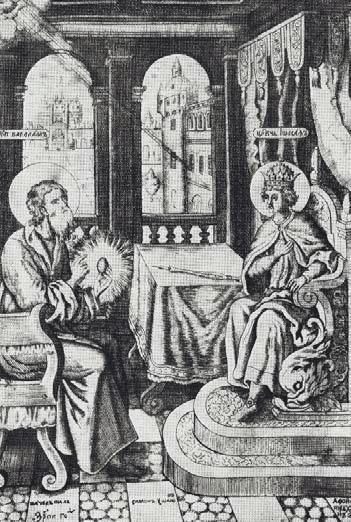

Симон Ушаков. Иллюстрация к книге С. Полоцкого История о Варлааме и Иоасафе. 1681. Резцовая гравюра

Леонтий Тарасевич. Портрет кн. В. В. Голицына. 1680-е. Гр. на дер.

В петровскую эпоху православные традиции причудливо переплетались с веяниями Нового времени. Вместе с храмами символами побед русского оружия стали триумфальные арки, праздничные колонны и пирамиды. Идея была древнеримской, но исполнение явно барочным: они обильно украшались транспарантами, гирляндами, деревянной скульптурой и аллегорической живописью. Колокольный перезвон сопровождался пушечным салютом, а торжественный молебен – праздничными виршами, фейерверками, ассамблеями и народными гуляниями.

Ведущим жанром в литературе стал панегирик – торжественная речь, произнесенная на общественном празднестве или многолюдном собрании, затрагивающая вопросы государственной важности и содержащая похвалу некоему общественно значимому событию, деятелю или явлению. В панегирической риторике многовековые традиции православной проповеди сливались с аллегориями из античной мифологии, пышными барочными метафорами и государственно-патриотическим пафосом зарождающегося классицизма.

НХ. Портрет Симеона Полоцкого. 1800-е. Д., м.

В русской литературе на смену писателю – монаху приходит светский писатель. В связи с этим меняется стиль языка. В 1710 г. была осуществлена реформа русской азбуки, в результате которой изменилось количество и начертание букв. С этого времени кириллица осталась только в богослужебных книгах. Реформа азбуки освободила письменность от архаичных книжных норм, препятствовавших развитию русского литературного языка. Она изменила характер его стилей. В светской литературе стали широко использоваться элементы разговорно-обиходной речи, научные и профессиональные термины, заимствованные слова.

Пикарт П. Триумфальные ворота кн. А. Д. Меншикова. 1710. Офорт

Новые веяния затронули даже такую консервативную сферу художественной культуры, как фольклор. В исторических песнях рядом с Владимиром Красно Солнышко, Ильей Муромцем и Добрыней Никитичем, Ермаком и Иваном Грозным появился Петр Великий. Исторические аналогии и яркая личность правителя, рождали перенос одного времени в другое:

Полетела змея да скоро захвастала:

Уж ты сам молод, Добрыня, у те ум ведь глуп!

А ведь будешь ты теперича мне меньшой-от брат,

Уж я буду теперь-то тебе больша сестра.

Я сейчас же полечу теперь на святую Русь,

На святую ту я Русь, еще в красен Киев-град.

Унесу-то я у князя Петра Первого.

Унесу-то я у него племянненку

Еще ту же Забаву дочь Путятичну

«Добрыня и змея».

Печорская былина «Бутман Колыбанович и царь Петр Алексеевич» повествует о том, как Бутман помог Петру выйти… из ордынского плена. За это он потребовал награду «пить вино безденежно». Соединяя, казалось бы несоединимое, былина чутко реагирует на петровские нововведения – ассамблеи, «всепьянейшие соборы», бесплатные угощения народа во время государственных торжеств.

Во всех европейских странах становление абсолютизма ужесточало регламентацию – вмешательство государства во все сферы жизни подданных. Петровская Россия не являлась исключением. Регламентация постепенно охватывала самые разнообразные стороны бытия, от Табели о рангах и указа о единонаследии до длины бород и кафтанов, размера гробов, высоты конька крыш, глубины прудов, мельчайших подробностей дворянского этикета.