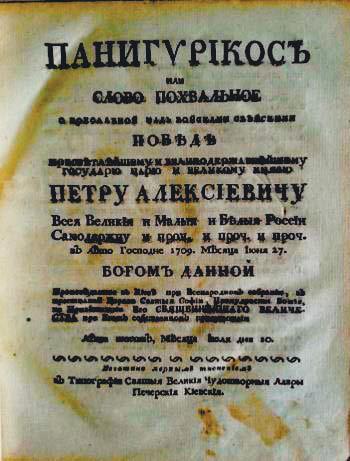

Не меньшую роль сыграл Прокопович в популяризации святого покровителя новой столицы Александра Невского. Еще в «Панегирикосе…» он впервые сравнил с ним Петра I, а позднее – в «Слове похвальном в честь славных дел…Александра Меншикова» — первого петербургского генерал-губернатора: «Аки бы отродился нам Невский оный Александер; тоежде имя, тояжде храбрость, тоежде благочестие, единой и тоейжде земли обладатель, единого и тогоже народа супостатского победитель». С 1718 г. Феофан осуществлял «идеологическое обеспечение» торжеств в честь святого благоверного князя, перенесения его мощей из Владимира в Александро-Невскую лавру и перенесения дня его памяти с 23 ноября на 30 августа – день заключения Ништадтского мира. Убедившись в безоговорочной лояльности Прокоповича любым своим начинаниям, Петр I привлек его к разработке «Духовного регламента», похоронившего идейную, политическую, организационную и финансовую независимость русской православной церкви от светской власти, а в исторической перспективе – ее определяющую роль в духовной жизни нации.

Ботик Петра I. Ок. 1640. ЦВММ

Вершиной ораторского искусства является «Слово на погребение Петра Великого», произнесенное Прокоповичем 8 марта 1725 г. в недостроенном Петропавловском соборе. Спустя шесть дней оно было издано в петербургской типографии, а затем, переведенное на латинский, французский, шведский и немецкий языки – в Париже, Ревеле, Гамбурге и Стокгольме. Прокопович говорит о тяжести утраты путем сравнения Петра Великого с библейскими героями: «Се оный твой, Россие, Сампсон… Застал он в тебе силу слабую и сделал по имени своему каменную, адамантову; застал воинство в дому вредное, в поле не крепкое, от супостат ругаемое, и ввел отечеству полезное, врагом страшное, всюду громкое и славное <…>

НХ. Портрет Петра I. 1725–1735. Х., м. ГРМ

Се твой первый, о Россие, Иафет, неслыханное в тебе от века дело совершивший, строение и плавание корабельное, новый в свете флот. Но и старым не уступающий <…> Се Моисей твой, о Россие! Не суть ли законы его, яко крепкая забрала правды и яко нерешимая оковы злодеяния! <…> Воистину оставил нам сумнение о себе, в чем он лучший и паче достохвальный, или яко от добрых и простосердечных любим и лобызаем, или яко от нераскаянных лестцов и злодеев ненавидим был.

Се твой, Россие, Соломон, приемший от господа смысл и мудрость многу зело. И не довольно ли о сем свидетельствуют многообразная философская искусства, прежде нам и неслыханная учения, хитрости и мастерства; еще же и чины, и степени, и порядки гражданския, и честныя образы житейского обхождения, и благоприятных обычаев и нравов правила <…>

Се же твой, о и церкве российская, и Давид, и Константин. Его дело – правительство синодальное, его попечение – пишемая и глаголемая наставления <…> Коликое же в нем и желание было и искание вящщаго в чине пастырском искусства, прямейшего в народе богомудрия и изряднейшего во всем исправления!»

«Слово на погребение…», тем не менее, оптимистично. Петр Великий умер, но россияне не осиротели: залогом тому является наследница дел Петра – Екатерина. Так панегирик царству прошлому переходит в славословие царства грядущего. («Король умер! Да здравствует король!»). С этого началась деградация Прокоповича, как, впрочем, и других «птенцов гнезда Петрова».

Жил Феофан в Петербурге на своем подворье на берегу Карповки, недалеко от современного Каменноостровского проспекта. В то время это был дачный район, где располагались первые загородные дворцы. В 20-х гг. подворье Прокоповича стало одним из признанных культурных центров столицы. Должность вице-президента Синода (с 1721 г.) и духовный сан епископа Псковского (с 1724 г. – архиепископа Новгородского), руководство семинарией на Аптекарском острове не мешали ему вести вполне светский образ жизни. Демонстративно соблюдая круглогодичный строгий пост и столь же демонстративно творя милостыню, он держал открытый дом, ежегодно покупая для угощения гостей 1500 штук семги, 21.000 сигов, 11 пудов икры, 11 бочек копченой рыбы[19]. Петр I, получавший многочисленные доносы по поводу слишком свободного образа жизни епископа Псковского, зашел как-то на его подворье и застал там веселое общество в разгар пира. Хозяин, нисколько не смутившись, приветствовал императора тостом настолько изящным, что тому не оставалось иного выхода, кроме как присоединиться к компании.

1.2.8. Театр и музыка

Первые сведения о профессиональном театре в Петербурге относятся к 1713 г., когда город впервые посетили драматические и цирковые труппы иностранных артистов. Вскоре сестрой царя Натальей Алексеевной, в библиотеке которой значилось 76 книг светского содержания, рукописи театральных пьес и ее собственные наброски связок различных комедий, был основан регулярный театр. Он занимал пустующий дом, в котором был устроен зал с партером и ложами. На плане А. Л. Майера (1711–1716 гг.) и на плане города (1725 г.) здание театра («Комедии») обозначено вблизи усадеб царской семьи на нынешней улице Чайковского, но его изображений не сохранилось. Известно, что в 1714 г. Петр I посетил театр и «Наталья Алексеевна угощала царя комедией». После смерти основательницы театр стал публичным, но вскоре в здании разместилась Канцелярия от строений.

Никитин И. Н. 1716. Портрет царевны Натальи Алексеевны. Х., м. ГРМ

Один из зрителей – юнкер Берхгольц свидетельствовал, что, несмотря на плохие костюмы труппы, состоящей из 11 артистов, за самое неудобное место приходилось платить 40 копеек. Видимо благодаря Наталье Алексеевне пьесы ее театра имели трехактное деление и были «срежиссированы». Это выгодно их отличало от московских. О них сообщает голштинский посланник Бассевич: «В то время в Москве был театр, но варварский, какой только можно себе вообразить, и посещаемый поэтому только простым народом и вообще людьми низкого звания. Драму обыкновенно разделяли на двенадцать действий, которые еще подразделялись на столько же явлений <…>, а в антрактах представляли шутовские интермедии, в которых не скупились на пощечины и палочные удары. Такая пьеса могла длиться в продолжение целой недели, так как в день разыгрывали не более третьей или четвертой ее части»[20]. Игра актеров чаще всего представляла собой костюмированную декламацию, оживляемую иногда штампованными позами и жестами, которые, в зависимости от содержания, могли быть неестественно торжественными или комичными до непристойности. Быстрая смена места действия заставляла разбивать сцену на несколько частей, отделенных друг от друга и от зрителей малыми и большим занавесами. За большим занавесом находился задник – декорация в виде неба, трона, условного ландшафта и т. п.

Первоначально основу репертуара петербургского театра составляли сюжеты из Библии и житий святых – жанр, имевший в средневековой Европе широкое распространение под названием мистерия. Другие сюжеты были заимствованы из переводных польских повестей ХVII в. Ни те, ни другие пьесы не очень-то нравились царю. «Император, вкус которого во всех искусствах, даже в тех, к которым у него вовсе не было расположения, отличался верностью и точностью, пообещал однажды награду комедиантам, если они сочинят пьесу, трогательную, без этой любви, всюду вклеиваемой, которая ему уже надоела, и веселый фарс без шутовства. Разумеется, они плохо выполнили эту задачу, но чтоб их поощрить, государь велел выдать им обещанную сумму»[21]. Возможно, желанием понравиться императору была вызвана постановка пьесы «О Петре Златых Ключах». В ней был показан конфликт юноши, желающего учиться за границей, с ретроградами-родителями, не понимающими ценности культуры.