Слова о «живом центре искусства», написанные в Москве в 1917 году, оказались для Грищенко пророческими. С другой стороны, линия его судьбы, так или иначе, всё равно привела бы художника в Константинополь. Поездка в Париж на Осенний салон 1911 года стала здесь отправной точкой, дав возможность напрямую познакомиться с новаторскими принципами современной живописи. Затем последовало долгое путешествие по старым итальянским городам, в которых он изучал образцы местной живописи, испытавшей на начальном этапе своего развития сильнейшие византийские влияния. Потом – Новгород и Псков, кремлёвские соборы и их ризницы, богатейшие частные собрания икон московских купцов Ильи Семёновича Остроухова и Александра Викуло-вича Морозова, изученные и описанные художником. Константинополь должен был стать логическим завершением этого проекта.

После революции, как и большинство левых художников, он принимал довольно активное участие в разного рода начинаниях новой власти. Стал профессором Свободных художественных мастерских, наскоро организованных на базе Строгановского училища. Вошёл в состав музейного отдела Наркомпроса, куда его позвала руководившая отделом Наталия Ивановна Троцкая. Как и Грищенко, она родилась на Сумщине и явно симпатизировала художнику. Паёк, который он регулярно получал как госслужащий, в то голодное время имел немаловажное значение. Служба также давала возможность включить свои картины и картины коллег-художников в список произведений, предназначенных для государственной закупки и последующего распределения в музеях страны. Грищенко с иронией вспоминал в дневнике об этой своей «жилке» – в коллекцию Третьяковки с подачи Троцкой попал только один его пейзаж («Серый мост»). Правда, он смог тогда помочь своим друзьям – художникам Александру Шевченко и Борису Григорьеву, а также филологу и литературному критику Андрею Шемшурину, своему близкому другу, пристроив их на различные преподавательские должности в мастерских.

Сам Грищенко объяснял свой отъезд «жгучей жаждой бродяжничества»8, но речь ведь идёт о лете 1919 года, когда выезд из Москвы был крайне рискован! Неслучайно у него остались в памяти расклеенные по всему городу плакаты, угрожавшие расстрелом каждому, кто выезжает из Москвы без спецпропуска. До конца понять причины, двигавшие художником, трудно. Шемшурин, например, считал, что ему просто «взгрустнулось по домашним пирогам», и он решил отправиться к родным, как часто делал это в летние месяцы9. Возможно, однако, что сыграли роль и личные обстоятельства – так ничем и не закончившиеся отношения со знакомой ещё по школе Юона дочкой богатого торговца лесом, некоей Зинаидой Петровной, имя которой неожиданно возникло на страницах мемуаров10. Ещё одной причиной могла стать больно ранившая самолюбие художника неудача с персональной выставкой. В то время на повестку дня выходил лозунг – «искусство – в жизнь», звавший молодых художников перейти «от создания произведений к производству вещей». Идеи самоценности станковой живописи, которые утверждались Грищенко в выпущенном специально к выставке манифесте, в московской художественной среде были восприняты как устаревшие. Как бы то ни было, но именно после закрытия выставки Грищенко решает уехать из Москвы.

Алексей Грищенко (сидит, второй слева) со своими учениками.

Государственные свободные художественные мастерские. Москва. 1918

В Константинополь художник прибыл в конце ноября 1919 года. Не имея никаких контактов, он почти на ощупь пытается освоиться в незнакомом городе, стремясь обзавестись знакомыми среди пока ещё немногочисленных русских беженцев. Однако первое, что он делает, найдя ночлег, – отправляется на свидание с городом. Эти практически каждодневные свидания будут длиться долгих два года. И словно влюблённый, художник страницу за страницей своего дневника будет посвящать их подробному описанию, стремясь ничего не упустить – ни дурманящего запаха Буюк-базара, ни случайного взгляда проходящей красавицы, ни особого оттенка тёмно-зелёных вод Босфора. Что же касается тех тягот и мытарств, с которыми была сопряжена его жизнь всё это время, о них в дневнике мы найдём лишь краткие упоминания. И даже бурная жизнь русской диаспоры, многократно увеличившейся уже через год после приезда Грищенко, в ноябре 1920-го, когда город заполнила разношёрстная толпа беженцев, покинувших Крым с остатками армии П.Н. Врангеля, даст о себе знать в тексте дневника лишь эпизодически, да и то в пересказе историй, услышанных от близких друзей или случайных соседей по ночлежке.

В литературе хорошо известны великолепные примеры текстов, созданных художниками. Некоторые из них по яркости и занимательности рассказа мало в чём уступят произведениям профессиональных писателей. Достаточно вспомнить репинские мемуары или «Мою жизнь» К. Коровина. Однако со времён публикации дневников Делакруа начала формироваться совершенно другая традиция. «Дневник художника» оказывается особой литературной формой, в которой автор продолжает оставаться художником. Жизнь со всей её суетой, шумом, яркими, порой анекдотичными ситуациями воспринимается им в первую очередь как движение красок и форм. Текст Грищенко, безусловно, примыкает к этой традиции. Подлинные герои его повествования – это «плывущее облако, верблюд, зарешёченное окно какого-то дома в Стамбуле, романтичный беспорядок Золотого Рога и лаконичная простота оборонных стен»1 Г Каждодневные записи тех или иных событий и впечатлений, как и отрывочные размышления об искусстве, культуре, эпохах и стилях, – всё это даётся автором сквозь призму собственного художнического опыта, всё видится им в качестве непрестанно движущегося мира красок и форм.

В то же время было бы ошибкой воспринимать грищенковский текст в качестве своего рода словесных «иллюстраций» к его многочисленным акварелям и гуашам, воссоздающим образ древнего города. Да, страницы дневника художника действительно кажутся написанными не маслом, а акварелью, его излюбленной техникой. Так много в них настроения, они наполнены особым восточным «ароматом». Лишь в самых драматичных сценах заметны мазки гуаши. Но не стилистические изыски определяют подлинное своеобразие и уникальность дневника.

Для Грищенко этот город велик во всём – и своим славным прошлым, и своим современным ему униженным положением. Османский Стамбул в понимании автора является таким же полноправным наследником великой ромейской культуры, как и Русь. Именно этим «посылом» определяется своеобразие грищенковского текста. В рамках намеченного им триединства (Византия – Русь – Турция) он упоминает не только многочисленные факты наследования Русью византийской традиции. Перед нами предстаёт гораздо более глубокая и масштабная по своему охвату общность, в которой дающей стороной, наряду с Византией, выступает и её нынешняя наследница – Турция. В силуэтах московских построек автор угадывает не только ниспадающие очертания Св. Софии. В Иване Великом и Сухаревой башне ему видятся стремительно уходящие вверх завершения минаретов, а величественный размах площади перед мечетью Баязида, расположившейся на месте античного Бычьего форума, заставляет вспомнить Ивановскую площадь в Кремле.

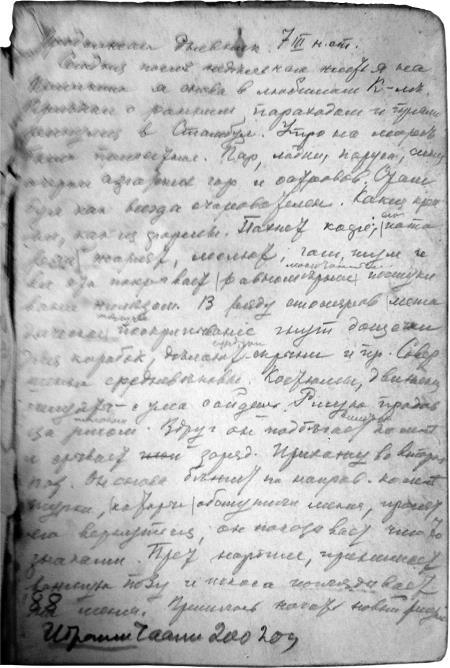

Одна из страниц дневника А. Грищенко.

Внизу – номер телефона

И. Чаллы

Мысль Грищенко о единстве конфессионально различных культур и сегодня кажется крамольной. В тексте дневника она к тому же усложняется введением ещё одной составляющей. Долгие дни, проведённые художником за рассматриванием иранских рукописей в стамбульском музее, лишь укрепили его убеждение, что «персидские миниатюры родственны нам», поскольку «их источником является Византия». Именно влияние персидского искусства, по мысли Грищенко, определяет своеобразие поздней, так называемой «строгановской» школы иконописи. Конечно, художник не был первым, кто заметил поразительную близость между «мелочью» строгановских писем и затейливой орнаментальностью сефевидских рукописей. Но высказаться о ней вслух до него никто так и не посмел. До сегодняшнего дня подобные идеи если и существуют, то лишь на уровне искусствоведческого фольклора. Конечно, они ещё ждут своего осмысления. И дело тут, видимо, не в манускриптах, которые на Русь всё-таки не привозились. Вместо них широким потоком шли узорчатые и лицевые «кызылбашские», как их тогда называли на Руси, ткани, заполненные изображениями мелких фигурок среди условно намеченного пейзажа. До сегодняшнего дня зримым напоминанием об этих связях служат выставленные в Оружейной палате персидский трон Бориса Годунова и подаренный ему же шахом Аббасом кафтан из голубого атласа с вытканными на нём изображениями Искандера. Привозилось и оружие, и изразцы, и керамика, в том числе и османская12. Очень показательно, что все эти привезённые с Востока предметы не нуждались на Руси ни в какой дополнительной переделке, тем самым красноречиво подтверждая её родство восточному миру.