Я помню, что у меня было с приятелем подозрение на нашего очередного педагога, что не очень всё благополучно. Я что-то сказал лишнее. Помню, как мы шли провожать этого педагога, – почему мы шли провожать – я хотел замазать то, что я лишнее сказал. Не помню, что я сказал, но я сказал что-то недостаточно православное с точки зрения советского и хотел… Ну, в общем, были и такие моменты. Мы шли по Переяславке до Каланчёвки, помню, что-то мы ему дурили голову. А потом оказалось, что он действительно в Московском областном союзе был не совсем простой фигурой, то есть интуи ция нам не изменила. Но я хочу сказать, насколько это всё было напряжённо… Да, начало пятидесятых. Я кончил в пятидесятом году, по-моему.

Ощущение особенности. Мои университеты

В школе ко мне очень хорошо относился мой педагог Славнов, баловал меня, так что я вкусил некоторый привкус вундеркиндства.

У меня было ощущение особенности своей. Я помню, что 10-й номер трамвая шёл от Выставочной, шёл очень долго, до Каланчёвки, через всю Москву. И утро, ещё темно, зима, все сидят, и мальчишка – я, мальчишка, которому 14 лет – думает: вот они смертные, а я бессмертный, я гений. Всё это было замечательно! Но потом мне помогло то, что у меня было очень много неудач: все поступали, а я не поступил. То есть болезнь вундеркиндства, от которой многие погибли, не стали художниками, я, в силу сложившихся обстоятельств и трудностей… я не был увлечён собой, мне приходилось всё время быть, как говорят в лагере, «на общих работах». На ВДНХ я делал монтажные листы, а не фрески, как некоторые. В МСХШ у меня были паршивые отметки… Я написал контрольную по математике, учитель говорит: «Злотников, Вы её списали». Поставила двойку. Я сказал: «Ну и сволочь ты!» – при всём классе. И она меня оставила на переэкзаменовку, хотя так не бывает: на аттестат зрелости не делают переэкзаменовку. Мама ходила плакала к директору, в РайОНО, но меня заставили осенью сдавать математику. Поэтому осенний приём в Суриковский я пропустил. Мои все друзья провалились, и мы по еха ли сдавать в Харьков: в провинции иногда позже сдавали экзамены. И вот мы поехали в Харьков. Там к нам отнеслись как к гастролёрам и, в общем, нам всем тоже поставили двойки. Лёва Тюленев попал в армию потом. Карпов на экономику ушёл и спасся от армии. Вот. Я пошёл работать как раз на ВДНХ. На ВДНХ я работал, с периодическими отрывами с 1950 года, до 60-го. Эта была практика работы над дизайном, над проектированием, и все крупные художники там зарабатывали.

На следующий год я сдавал в Полиграфический, но почему-то меня не приняли. А ещё раз я сдавал на монументальный… И третий раз я сдавал во ВГИК. И вроде я прилично сдал, но меня не приняли. Но это были ещё «еврейские дела». Был 52-й год, «дело врачей». Короче говоря, я просрал поступления, и здесь возникла возможность попасть на стажировку в Большой театр. Я сдал какие-то там экзамены и 1,5–2 года (54–55-й год) работал в Большом театре, писал декорации. И это были интересные годы. Я всё пересмотрел много раз! Очень любил сидеть на репетициях и наблюдать, как это дело происходит. Помню, Файер репетировал, и Глиэр сидел. Это было… «Пламя Парижа». И сидел старик-Глиэр, репетировался его балет. И он вроде бы засыпал, но, когда к нему обращался Файер, от 1-го партера до барьера, где оркестр, громадная территория, и вдруг эта развалина-старик делал па, прыгал на этот барьер, делал такую гимнастическую стойку и выслушивал этого Файера. Было много забавного… Декорации писались в виде щётки большой, называлась она «дилижанс». Палит ра была – телега с вёдрами. Берёшь щётку и мажешь километровые декорации! Была публика невероятная! Например, музей театра возглавляла Ирина Фёдоровна Шаляпина, и я ходил смотрел там декорации. […]

Большой театр – это был правительственный театр. И на этом фоне удивительно смотрелись актёры «Порги и Бесс», негры, приехавшие из Америки47. И так как у меня был пропуск на нравящиеся мне спектакли, то я раза четыре смотрел «Ромео и Джульетта» Прокофьева. Это был изумительный балет – там Ермолаев, Уланова, Радунский, такой замечательный был балерун. И один раз я пришёл на этот спектакль, когда были актёры «Порги и Бесс». В артистической полно было негров, и вы бы видели, как они реагировали на все эти танцы, дуэль Меркуцио и Тибальта! Они все ходили ходуном. И что поразило: у всех бутылки, пепси или ещё чего-то, – они отрывали крышку (подносит воображаемую банку ко рту), плевали и пили, и вообще вели себя совершенно свободно. Для нас, советских людей… Но они ходуном ходили, когда была музыка вот этой дуэли у Прокофьева (пропевает довольно большой кусок: там, там, там, там, там, та-ра-рам…)!

Ещё я ходил рисовать по студиям, ставились обнажённые. И мои неудачные поступления в институты, Большой театр, ВДНХ, библиотека Ленина – вот те университеты, которые я прошёл. И общение между художниками.

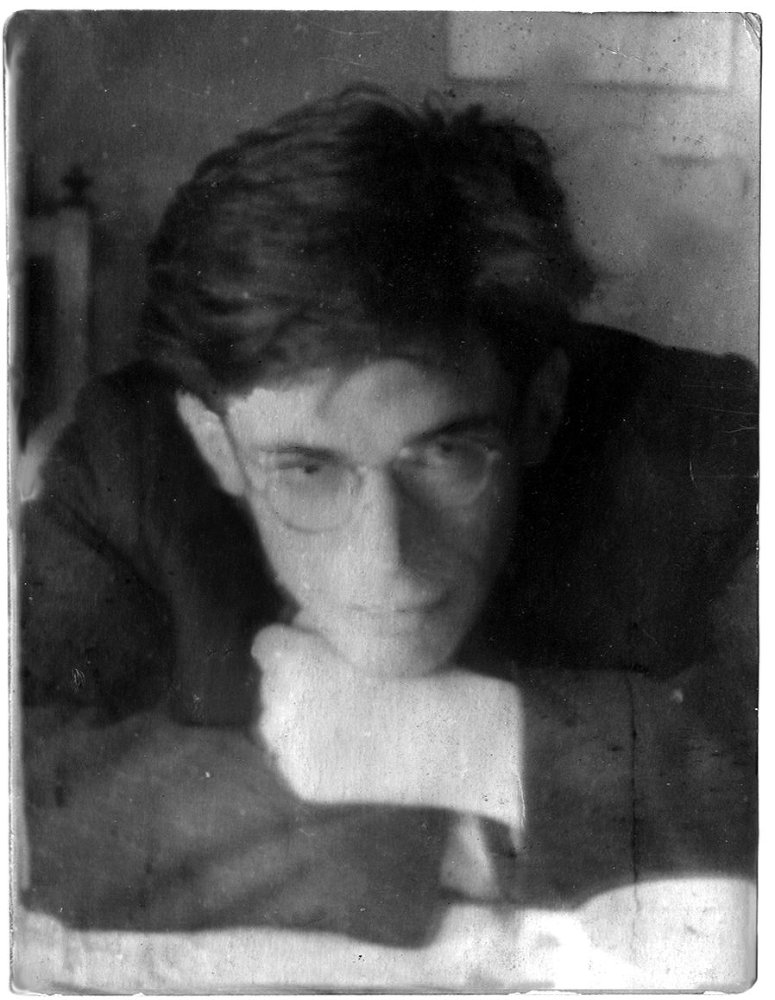

Юрий Злотников. Ок. 1950

Гастроли американской труппы Everyman Opera в Москве. Январь 1956

Вверху— кассы Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко

Внизу – актёры оперы «Порги и Бесс» на Красной площади

Появление живописи настоящей

Мой выход на международный, на европейский уровень в плане искусства произошёл в конце художественной школы, когда я познакомился с Сезанном, и когда стали восстанавливаться музей Пушкина48 и Третьяковская галерея. И, конечно, моё увлечение Сезанном было для меня очень важно. И вообще интересная вещь: музыка была для меня очень важна49. Через музыку шло развитие, переходило и в пластику. Но момент того, что есть европейская школа… это как-то проснулось.

В 1954 году или позже уже появился Ван Гог, ну что-то появилось. Ну, например… Да, если быть верным правде, появилась такая большая картина Фужерона50, французского художника, неореалиста, очень такого мощного. Вот я помню этого Фужерона. В общем, наступали уже какие-то моменты, когда проявлялось что-то настоящее. Потом, конечно, хождение к Фаворскому, потом… ну, в общем, были какие-то связи интересные. Интересные были всё-таки художники… Потом ученик Фаворского Вакидин из Воронежа51, замечательный график, с которым я тоже дружил, он знал моего дядю скульптора Льва Берлина52 по Воронежу, потому что он тоже воронежец был. Нет, ну это всё было довольно-таки интересно.

Ну, во всяком случае, понимаешь, появление живописи настоящей – это, конечно, было событием. Ну, например, очень интриговал Врубель, вот какая-то такая общая заинтересованность в сказочности Врубеля и вообще его таком, необычном явлении. Я помню, что когда приехали из эвакуации картины Третьяковской галереи, мы ходили помогать переносить иконы и картины – это тоже было событие.

Конечно, развивался вкус, вначале это был Репин, потом – так как я был связан с Дервизом – серовская линия была очень важна53, очень увлекался я Суриковым, очень любил Сурикова, ну и потом Ге, и, конечно, Александр Иванов.

Суриков часами просиживал перед картиной «Явление Христа народу». И если вы посмотрите вот так вот на «Стрельцов», то можно найти какие-то вещи, отдалённо напоминающие Иванова. Ещё здесь есть довольно интересный момент того же Сурикова. Ну, кажется, исторические картины (руками показывает огромные размеры картин): «Боярыня Морозова», с двумя перстами, фанатичка… там рубят этих стрельцов, Меньшиков. А есть одна линия у Сурикова, объединяющая все эти картины. Внутри этих картин всегда есть наблюдатель исторического действия. В «Стрельцах» – это послы, которые стоят под лошадью Петра. Вот так вот они стоят (изображает позу стрельцов, подпирает рукой подбородок). Пётр полон гнева, а они вот так вот стоят, смотрят на разворачивающуюся трагедию, плачущих баб. В «Боярыне Морозовой» около юродивого стоит странник с палкой, который тоже созерцает картину, очень непростую, потому что, с одной стороны, издеваются попики над ней, с другой – сочувствующие. Это такое коловращение человеческих ценностей. Он стоит и наблюдает. Меньшиков – временщик и всё… задумался, когда читает его сын Библию. В последней картине Сурикова Степан Разин сидит в лодке и думает. Поэтому он не простой этот автор, большой художник! Вот эти самосозерцание, осмысление, рефлексия характерны для русской культуры – и в литературе, и даже в искусстве. Замечательным французским художникам и в голову не приходит заниматься самоедством. Знаешь, как некоторые собаки крутятся за своим хвостом, хотят ухватить свой хвост? Вот этим французы не занимаются, они очень цельные.