Столкновение мифического с реальным здесь не только сюжетное, но и интонационное. Возвышенные ноты то и дело срываются, монументальную патетику речей и манифестов пресекают хлёсткие, приземлённые реплики, античная трагедия сменяется сатировской драмой, перерастая в буффонаду. На стыке двух стилистических пластов пускает корни театральный комизм: рифмованные высказывания Варварогения, встроенные в бытовой диалог, не создают, а наоборот, разрушают былинную торжественность и скорее напоминают раёшный стих, чем оду варварству. Возгласы толпы на набережной Сены – уже не греческий хор, а прибаутки Петрушки на ярмарочных подмостках. Сцена с нерадивым слугой и вовсе будто сошла со страниц мольеровских комедий. Как ни парадоксально, Мицич, со всей серьёзностью скандирующий зенитистские лозунги, сам же превращает их в пародию.

Такой чисто стилистический комизм вызывает ощущение чуждости, задаёт диапазон для неровного, «неотёсанного» варварского языка, о котором говорит и Мицич, и чуть ли не каждый рецензент его текстов: «странная книга», «поэтическая грубость»6, «какой-то суровый и варварский лиризм»7, «нескладные, резкие […] книги с дивным варварским звучанием»8, «разве кто-то в состоянии это понять?»9, «символизм […] едва ли понятен французскому читателю»10 – такие комментарии появляются один за другим во французской прессе. И в общем-то, само по себе недоумение консервативных журналистов не показательно. Нечто аналогичное слышали в свой адрес многие авангардисты. Но если для большинства из них (будь то берлинские дадаисты, сюрреалисты или русские футуристы) неестественная вывернутость, причудливость языка – это та самая «пощёчина общественному вкусу», приём, позволяющий выйти за пределы академической и буржуазной нормы, создать новую литературную форму, то варварское наречие Мицича – это попытка приблизиться к неродному – французскому – языку, переработать и присвоить себе язык, «который обязан любить и понимать каждый образованный человек, если он хочет понимать самого себя». Хотя в обоих случаях внешний эффект один и тот же: странный, не всегда логичный, дерзкий текст.

Впрочем, стилистические и языковые эксперименты – далеко не единственное, что роднит Мицича с авангардными течениями начала XX века. Сюжет романа во многом перекликается с повестью Аполлинера «Убиенный поэт»11, нарочито аляповатый, «народный» комизм наводит на мысль о лубочных открытках Маяковского и Малевича, эстетику романтизма точно так же, как и Мицич, наследуют сюрреалисты (там источниками вдохновения становятся Новалис, Лотреамон, Жерар де Нерваль и др.), а навстречу Фее Моргане, вдове героя-варвара и матери, наделившей сына магической силой, выходит бретоновская Мелюзина – женщина-ребёнок и фея из кельтских сказаний. Не последнее место в череде созвучий занимает и солнечная символика. Рихард Хюльзенбек неоднократно сравнивает дада с солнцем12, Рауль Хаусман изготавливает в 1920 году визитные карточки, на которых значится, что он «Президент солнца, луны и малой земли», в 1927 году в Париже открывается англоязычное авангардистское издательство “The Black Sun Press”, в 1946 году Рене Магритт пишет манифест «Сюрреализм под ярким солнцем»13, знаменующий разрыв с парижской группой. И таких параллелей найдётся немало. Отдельно стоит упомянуть футуристическую оперу Кручёных и Матюшина «Победа над солнцем». Пролог Хлебникова к этой опере Мицич опубликовал ещё в октябре 1922 года в специальном номере «Зенита», посвящённом русскому авангарду, а шестнадцать лет спустя в романе «Варварогений децивилизатор» Мицич спорит с Кручёных, предлагая альтернативную картину нового мира и нового человека. Будетлянским силачам, пленившим солнце, он противопоставляет героя-одиночку, который вместе с солнцем прокладывает путь к зениту, варвара, в котором Мицич видит самого себя.

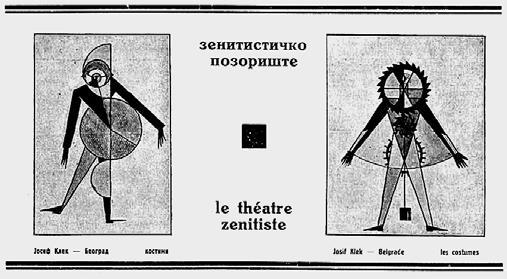

Иосиф Клек. Костюмы зенитистского театра. «Зенит». № 24. 1923

Взгляд Мицича на нового человека – это прежде всего взгляд изнутри. Реализм в романе – не только и не столько художественный приём, сколько окружающая действительность. Почти за каждым карикатурным персонажем, за каждым собирательным образом стоит реальный прототип, замысловатые аллегории и театральные сюжетные повороты на поверку оказываются деталями биографии Мицича. Нападки и цензура в родной стране, изгнание, попытки распространить зенитистские идеи в «цивилизованной» Европе, Берлин, тюрьма в Фиуме, Париж – всему этому находятся документальные подтверждения. «Устрашающая и труднопереводимая» поэма “Made in England” и открытое письмо Рабиндранату Тагору были опубликованы в 1926 году в 42-м и 43-м номерах «Зенита»; из окон гостиницы «Европа» в Фиуме (нынешней Риеке) действительно открывается вид на Адриатическое море; в парижские годы Мицич на самом деле жил неподалёку от арен Лютеции и Сада растений, а сказочный ливанский кедр – то самое дерево, посаженное в 1734 году ботаником Бернаром де Жюссьё, – до сих пор тянет ветви к солнцу, норовя перерасти соседний холм. Затейливые небылицы становятся былью, главный герой в точности повторяет путь автора.

Однако, задумав автобиографический роман, Мицич старательно отгораживается от авторского «я». Нет, автор – не Варварогений и не безымянный рассказчик, повествующий о приключениях героя. Мицич делает два шага в сторону и выводит на сцену ещё одного персонажа, говорящего от первого лица. Начало романа устроено как заметки путешественника – серба, который возвращается из Франции в Югославию и по воле случая обнаруживает в Дубровницком архиве рукопись неизвестного писателя. Этот «автор» точно так же изображён на детальном автобиографическом фоне (сам Мицич вернулся в Сербию в 1936 году), но ему достаётся роль переводчика с сербского на французский. В доказательство собственной непричастности к загадочному сочинению Мицич цитирует статью из газеты “Le Temps”, где, по его словам, уже изложены «идеи проклятого писателя». Мистификация, а точнее, рекурсия усложняется и выводится на следующий уровень в заключительных главах романа: зенитистские идеи и, надо думать, сам зенитистский манифест (по крайней мере, один из манифестов) – это завещание Неизвестного Сербского Героя, которое повсюду носит с собой Варварогений, о жизни которого рассказывается в рукописи, которую перевёл и опубликовал автор. Колебание между автобиографической точностью и художественной опосредованностью, постоянное смещение интонации и наслоение голосов как будто прочерчивают линию преемственности. Вокруг непонятого и отверженного героя собираются единомышленники. Новый варвар не одинок, зенитистская мысль распространяется, и Европу ждёт децивилизация.

Мария Лепилова

1 См.: Голубовић В., Суботић И. «Зенит». 1921–1926. Београд: Народна библиотека Србије, Институт за књижевност и уметност; Загреб: СКД Просвјета, 2008. С. 282.

2 См. стихотворение Змая «Ставят памятники мёртвым…» в пер. А. Ахматовой:

Ставят памятники мёртвым

Из гранита, из металла,

Чтобы память дольше длилась,

Чтоб могила не пропала.

Люди к этому привыкли,

Я людей не осуждаю,

Только я своих усопших

В сердце верном воскрешаю.

(Ахматова А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 8 (доп.): Переводы. 1950— 1960-е гг. ⁄ Сост., коммент., ст. Н.В. Королевой; подг. текста Э.В. Песоцкого и Н.В. Королевой. М: Эллис Лак, 2005. С. 503).

3 См. стихотворение Змая «Как этот мир…»: Там же. С. 499–500.

4 См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра ⁄⁄ Ницше Ф. По ту сторону добра и зла: Соч. ⁄ Пер. с нем. М.: Эксмо; Харьков: Фолио, 2008. С. 297. Пер. с нем. Ю.М. Антоновского.