И вот тут, совершенно неожиданно и для Кучума, и для Грозного, на историческую сцену выходит русский казак Ермолай Тимофеев. Разгром Сибирского ханства Откуда взялось слово «Сибирь», точно не знает никто. Ясно лишь одно – оно не русское, причём ни хан Ядгар, ни свергнувший его Кучум свои владения Сибирью или Сибирским ханством не называли[533]. Более того, один из наиболее авторитетных средневековых арабских историков тех мест хивинский хан Абу-ль-Гази[534] термин «Сибирь» вообще не употребляет, именуя данные территории «Тураном»[535]. То есть арабам и тюркам это слово, судя по всему, известно не было. О таком именовании Сибири со стороны татар пишет и Василий Татищев, который поясняет, что «тура́» на их языке означает «город», а у остяков (хантов) – «роскошное или привольное обитание»[536].

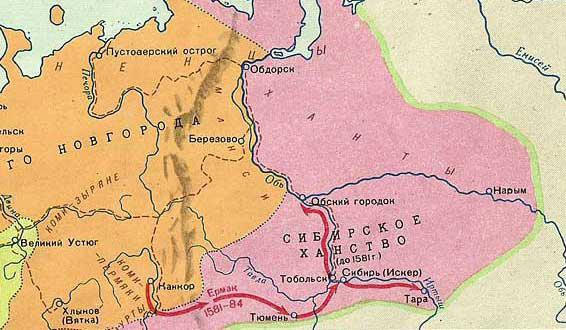

Среди учёных относительно значения этого названия единства до сих пор так и нет. Одни, ссылаясь на того же Абу-ль-Гази, который пишет о неких землях «Абир» и «Сабир» рядом «со страной кыргызов», считают, что он просто отделил друг от друга две части татарского слова «абил-сабил», означающее «безлюдье»[537]. Другие тоже берут за основу своих рассуждений татарский язык, но выводят это название из слова «себер(у)», то есть «позёмка», «метель»[538]. Третьи ищут его происхождение в башкирском языке, в котором «сибэр» или «чибэр» означает «красивый»[539]. Так что версий много. «Знаменитый историк Сибири»[540] Миллер, о котором я уже упоминал, – «крупный новатор в области исторической техники, человек с большим запасом здравого смысла и наблюдательности, добросовестный исследователь и выдающийся учёный»[541] – высказал в своё время предположение о том, что этот термин русские узнали от своих соседей пермяков или зырян[542]/коми, причём задолго до похода Ермака. Во всяком случае, впервые наши летописи упоминают данное название в 1407 году, отмечая, что татарский хан Тохтамыш – тот самый, от которого так стремительно убегал в 1382 году из Москвы князь Дмитрий Донской[543] – был «убит в Сибирской земле /…/»[544]. Первоначально же Сибирью наши предки именовали территории только до Урала[545], поскольку за «Камнем» земли были им практически неведомы – край Земли. Постепенно, однако, это географическое понятие расширялось, сначала было распространено на нижнее, заполярное, течение Оби, потом на одно из ханств, на которые распалось государство Батыя, и в конце концов добралось до Тихого океана, да так в этом смысле и употребляется до сих пор. Ранняя история Сибирского ханства – назовём его этим, «русским», именем – окутана туманом. Известно лишь, что издревле землями по берегам Иртыша, а также его левого притока Тобола и правого – Та́ры правили то ли татарские князья, то ли ногайские[546] ханы[547]. Где-то в 1220 году эти края завоёвывает Чингисхан, но их правителя, некоего Тайбугу[548], он решает не менять и, после принятия тем клятвы верности, разрешает правление продолжить. Тайбуга вскоре строит себе столицу и называет её в честь своего благодетеля Чинкидином[549] или, в русифицированном варианте, Чимги́[550] (сейчас на этом месте располагается Тюмень[551]).  Правление потомков Тайбуги происходило с переменным успехом: кто-то справлялся с ним без особых проблем, кого-то свергали, да ещё и убивали. Один из ханов, Мухаммед или Махмет, решает переехать в новую столицу и делает ею уже существующее поселение Иске́ Ур, стоящее на возвышенности на восточном берегу Иртыша. Иске Ур означает «старый въезд». С годами это название превратится в Иске́р[552], а потом и вовсе переделается русскими в «царствующий град Сибирь»[553], отчего они и станут именовать данное государство Сибирским ханством. (До наших дней Искер не сохранился, осталось лишь древнее городище, лежащее примерно в шестнадцати километрах от Тобольска вверх по Иртышу[554].) Кстати говоря, если посмотреть на карту выше, то легко можно увидеть, что центр этого ханства находился не на таком уж и севере, как можно было бы подумать, услышав слово «Сибирь». В целом жило оно с нашими князьями в мире, хотя, естественно, взаимные приграничные набеги то и дело случались. Ко времени нападения Ермака Сибирское ханство представляло собой вполне оформившееся государство, пусть и на более низком уровне общественного развития по сравнению с московским царством. Фактически оно даже было независимым, поскольку его руководитель хан Кучум от выплаты дани Ивану Грозному, если вы помните, отказался. Границы его, как видите, достаточно размыты – недаром они нанесены на карте либо пунктиром, либо неопределённой линией. На севере самоедь/ненцы, остяки/ханты да и вогулы/манси входят в его состав весьма условно: они если и платят хану дань, то лишь те, до кого его люди смогли добраться. На юге живут могущественные ногайцы, и здесь речь уже идёт о винегрете из дружбы и соперничества, ну а на западе и вовсе зловеще нависает Московия, только что подчинившая себе Казанское ханство и явно не простившая убийство своего посла. Кучум свергает своего соперника Едигера в 1563 году[555]. По местным понятиям, он вполне достоин этого титула. Новый хан не просто чингизид в тринадцатом поколении. Он представитель так называемого «золотого рода» – потомков его четырёх сыновей (Джучи, Чагадая, Угедея и Толуя), которые только и могут претендовать на то, чтобы их называли ханами[556]. Ведь его предок был пятым сыном Джучи[557]. Наконец, Кучум – внук хана Ибака, который правил Сибирским ханством в конце XV века и был свергнут предками Едигера[558]. К моменту захвата власти новому хану исполнилось, по-видимому, 27 лет[559] – возраст по тем временам вполне зрелый. Он был казахом[560], известно имя не только его отца (Муртаза[561]), но и матери (Сылы́-Ханы́м[562]). Главным делом его почти двадцатилетнего правления, несомненно, является внедрение в ханстве ислама как государственной религии. Ислам, естественно, был известен в этих местах и раньше, но Кучум поставил дело, так сказать, на официальную основу. Его мусульманское имя, кстати говоря, звучало как Кучум Мухаммед Бахадур-хан[563]. Он обращается за помощью к своему отцу, а также к могущественному бухарскому хану Абдулле II[564]. Первого он просит направить к нему войско, а второго – знатоков Корана. Но почему к Абдулле? Ну, во-первых, потому, что тот Кучуму родственник: оба ведут свой род от того же Шибана[565]. Так что ранее два правителя вместе сражались с Казахской ордой[566], потом бухарский хан оказал знатному сибирцу «родственную» помощь при захвате власти[567], и вот теперь содействует в распространении «истинной веры». Во-вторых, первичному проникновению ислама в Сибирское ханство содействовали именно бухарцы[568]: через этот город проходили их торговые пути, здесь они имели свои постоялые дворы – караван-сараи, здесь они, естественно, и молились. А как молиться без священнослужителя-муллы? Вот за купцами они и потянулись. Так что обращение Кучума по этому поводу к Абдулле Второму было вполне естественным. Что же касается дополнительной военной помощи от папы, то она понадобилась, потому что ни в одной стране ни одна новая религия мирно не приживается – вспомните, как жестоко князь Владимир крестил Киев.

вернутьсяСм. Википедию, статью «Абу-ль-Гази; в источниках часто можно найти написание этого имени как «Абульгази». вернутьсяОн пишет о взятии русскими «Турана из рук Кучум-хана» (цит. по: В.В. Трепавлов, А.В. Беляков «Сибирские царевичи в истории России», СПб., «Издательство Олега Абышко», 2018, стр. 21). вернутьсяЦит. по: В.В. Трепавлов, А.В. Беляков «Сибирские царевичи в истории России», СПб., «Издательство Олега Абышко», 2018, стр. 75–76. вернутьсяХ. М. Атласов (Хади Атласи) «История Сибири», Казань, Татарское книжное издательство, 2005, стр. 17. вернутьсяЦит. по: С.В. Бахрушин «Г.Ф. Миллер как историк Сибири» в книге Г.Ф. Миллер «История Сибири», Москва – Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1937, т. 1, стр. 5. вернутьсяГ.Ф. Миллер «История Сибири», Москва – Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1937, т. 1, стр. 195. вернутьсяСм. Википедию, статью «Нашествие Тохтамыша на Москву». вернутьсяЦит. по: М.А. Кречмар «Сибирская книга: История покорения земель и народов сибирских», М., издательский дом «Бухгалтерия и банки», 2014, стр. 18. вернутьсяХ. М. Атласов (Хади Атласи) «История Сибири», Казань, Татарское книжное издательство, 2005, стр. 16. вернутьсяВ описываемое время ногайцы были многочисленным и могущественным народом, кочевавшим в степях между Волгой и впадающим в Каспийское море Уралом (он тогда назывался Яиком), а также на северо-западе современного Казахстана; сейчас они проживают в основном в России, главным образом на территории Дагестана и Ставропольского края (см. Википедию, статью «Ногайцы»). вернутьсяГ.Ф. Миллер «История Сибири», Москва – Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1937, т. 1, стр. 189. вернутьсяХ. М. Атласов (Хади Атласи) «История Сибири», Казань, Татарское книжное издательство, 2005, стр. 25. вернутьсяГ.Ф. Миллер «История Сибири», Москва – Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1937, т. 1, стр. 272. вернутьсяХ. М. Атласов (Хади Атласи) «История Сибири», Казань, Татарское книжное издательство, 2005, стр. 26. вернутьсяЦит. по: В.В. Трепавлов, А.В. Беляков «Сибирские царевичи в истории России», СПб., «Издательство Олега Абышко», 2018, стр. 53. вернутьсяГ.Ф. Миллер «История Сибири», Москва – Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1937, т. 1, стр. 195. вернутьсяХ. М. Атласов (Хади Атласи) «История Сибири», Казань, Татарское книжное издательство, 2005, стр. 29. вернутьсяВ.В. Трепавлов, А.В. Беляков «Сибирские царевичи в истории России», СПб., «Издательство Олега Абышко», 2018, стр. 11. вернутьсяХ. М. Атласов (Хади Атласи) «История Сибири», Казань, Татарское книжное издательство, 2005, стр. 46–45. вернутьсяВ.В. Трепавлов, А.В. Беляков «Сибирские царевичи в истории России», СПб., «Издательство Олега Абышко», 2018, стр. 39–40. вернутьсяХ. М. Атласов (Хади Атласи) «История Сибири», Казань, Татарское книжное издательство, 2005, стр. 46–47. вернутьсяГ.Ф. Миллер «История Сибири», Москва – Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1937, т. 1, стр. 196. вернутьсяВ.В. Трепавлов, А.В. Беляков «Сибирские царевичи в истории России», СПб., «Издательство Олега Абышко», 2018, стр. 15. вернутьсяСм. Википедию, статью «Абдулла-хан II». вернутьсяХ. М. Атласов (Хади Атласи) «История Сибири», Казань, Татарское книжное издательство, 2005, стр. 54. вернутьсяВ.В. Трепавлов, А.В. Беляков «Сибирские царевичи в истории России», СПб., «Издательство Олега Абышко», 2018, стр. 43. |