А вот что пишет примерно через семьдесят лет другой путешественник, побывавший в нашей стране, шведский дипломат Пётр Петрей де Ерлезу́нда[462]: «Река Обь так широка, что летом, в самые долгие дни, едва можно переплывать её на лодке. На берегу этой реки построена крепость по имени Обеа /…/, жителей зовут у́гры, а князей их у́горскими, которые подвластны москвитянам. От этого города /…/ надобно ехать восемь недель до городов Иртыша и Тюмени[463] /…/, а от них ещё восемь недель до области /…/, где живёт чёрный народ, торгующий жемчугом и драгоценными каменьями /…/, они данники москвитян. Затем следует область Лукоморье /…/. Лукоморцы привозят свои товары /…/ и складывают их в особенное место /…/. [Потом] они идут к тому месту и смотрят, унесены ли их товары, и если довольны теми товарами, которые найдут вместо своих, они берут их и идут домой, если же недовольны, оставляют их, требуют назад свои и не отстают до тех пор, пока не достанут их, если соседи не хотят воевать с ними. /…/ На других концах земли Лукоморской, на большой реке Тахни́ме, живут разные народы, чу́дные видом и лицом, одни кажутся точно обезьяны, другие как дикие звери, у одних головы как у волков и собак; у некоторых лица на груди; они без шеи, точно отрубки; а руки у них длиннее, чем у других людей. В той же реке ловится рыба, глаза, нос, рот, руки, ноги и все члены точно у настоящих людей, но эта рыба без голоса и слова, без разума и рассудка. Русские сказывают, что она сладка на вкус»[464]. Отнесёмся к части рассказа Петрея с улыбкой: в те времена даже образованные люди верили во всяких безголовых людей, человекообразных рыб (я ещё вернусь к таким сказкам) и прочую чушь. Но вот Лукоморье он помещает примерно там же, где и Герберштейн, причём пишет, что это целая область, то есть территория довольно обширная.

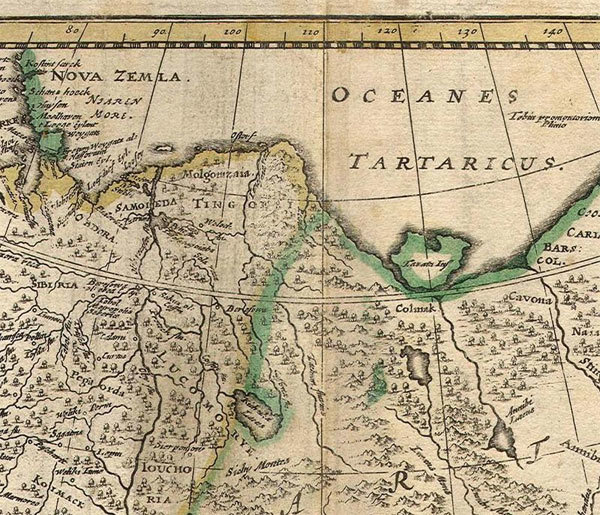

Теперь взглянем на карту. Её составил ещё шестьдесят лет спустя, в 1680 году[465] знаменитый голландский учёный-картограф Ге́рард ван Ша́ген[466]. Посмотрите – почти в самом её центре написано: «Lucomorye». Видите? И место сейчас станет понятно, как Божий день. «Oceanes Tartaricus» (в переводе с латинского языка – «Татарский океан») – это не что иное как сегодняшний Северный Ледовитый океан, а уж если быть совсем точным, то его Карское море. Ну, а термин «Nova Zemla» объяснять, думаю, и вовсе не нужно. Остаётся лишь добавить, что река, несущая свои воды на север, на восточном берегу которой и изображено Лукоморье, – это та же Обь. Как видите, в отличие от Герберштейна и Петрея, ван Шаген помещает данное место скорее в её нижнем течении, чуть ли не у Полярного круга. И такая карта далеко не одна[467].

Но как это Пушкин поместил Лукоморье в таких неприветливых местах? Ведь тут зимой и дуб вымерзнет, и кот сдохнет, и русалка насмерть простудится. Не хочу гадать, но замечу, что Лукоморье упоминается в древнерусских письменных источниках и как место где-то на юге, в степях, может быть, на побережье Азовского моря. Например, в «Слове о полку Игореве»[468]. Да и события в сказках Александра Сергеевича разворачиваются в тёплых местах плюс, например, имя царя Салтана так похоже на турецкое слово «султан». Но, с другой стороны, когда в 1582 году царь Иван Грозный узнаёт, что русский казак Ермак Тимофеевич (о нём речь впереди) пошёл войной на племена, платящие дань сибирскому хану, он делает ему выговор и требует не ссориться с «салтаном»[469]. Но что нам за Пушкина додумывать-то?

Когда мы слышим слово «сибиряк», то представляем себе рослого, светловолосого, вихрастого, физически крепкого русского мужика, – может быть, с бородой, – но уж непременно с отменным здоровьем. Он напорист, настойчив в достижении поставленных целей, не боится трудностей да холодов и вообще чем-то напоминает древнерусского богатыря. Бутылку водки ему одолеть ничего не стоит. А ведь между тем настоящий сибиряк выглядит совершенно по-иному. Это человек совсем даже нерусский, невысокого роста, с раскосыми монголоидными глазами, круглым лицом, довольно смуглой кожей, чёрными прямыми волосами, практически без бороды («бородогол»[470], как писал один из первых исследователей Сибири немец Герхард Фридрих Миллер[471]), с несколько приплюснутым носом («покляпым»[472], по выражению первого русского исследователя Камчатки Степана Петровича Крашенинникова[473]) и в целом большим здоровьем-то не отличающийся. А уж алкоголь ему употреблять и вовсе противопоказано.

Потому что на протяжении долгих столетий Сибирь русской землей вовсе не являлась и была покорена и присоединена к нашему государству в XVI–XVIII веках, а некоторые земли стали российскими вообще каких-то семьдесят пять лет назад. Здесь издревле жили довольно малочисленные и разбросанные по гигантской территории тюркские племена, которых русский человек именовал обобщённым термином «татары». Задолго до прихода наших казаков по южной части этих краёв пронеслись воины Чингисхана, но так уж сильно их стародавнюю жизнь не изменили. Кто-то попал в (не очень жёсткую) зависимость от монголов, кто-то потом – от китайцев, а большинство в конце концов оказалось гражданами России. Да так и живут сегодня практически на прежних местах, хоть мы и не всегда задумываемся об этом. Это ханты, манси, якуты, буряты, эвены, эвенки (не надо путать их с эвенами; это люди, известные в русской истории как тунгусы), чукчи, ительмены, коряки и ещё множество народностей, которым по жизни приходится, честно говоря, очень непросто.

Покорение Сибири шло по-разному – как мирно, так и довольно жёстко. Иногда данный процесс напоминал партизанскую войну, а время от времени в разных уголках этого необъятного региона и вовсе вспыхивали отчаянные антирусские восстания, ответом на которые бывали беспощадные карательные экспедиции. Нам нужно это знать и не забывать, ведь «настоящие»-то сибиряки это, как правило, помнят. Я же в дальнейшем буду именовать их, по примеру авторов одной очень хорошей книги на данную тему, сибирцами[474].

Начало

Когда русский человек встретился с ними, мы, вероятно, не узнаем уже никогда. Более или менее уверенно можно утверждать только то, что первопроходцами здесь выступили новгородцы с поморами. Они промышляли меха – или, как их тогда называли, «мягкую рухлядь» – в чащобах да низинах нынешней Архангельской области, Республики Коми, Пермского края и т. д., зверь постепенно выбивался, уходил дальше на восток, а за ним тянулись и охотники. Царём зверей в этом смысле был, конечно же, соболь. Так в какой-то момент наши предки перевалили на севере за Камень, как они называли тогда Уральские горы, и вошли в контакт с местными жителями. Те находились на самом начальном этапе своего общественного развития, государственности практически не знали, жили большими семьями в чумах да полуподземных юртах («юрта» на тюркских языках вообще-то означает «народ», «пастбище», «родовая земля», а сейчас и «дом»[475]), управлялись старейшинами и, кстати говоря, постоянно воевали друг с другом.

Нельзя сказать, что наши звероловы так уж сразу хорошо изучили своих новых знакомых. В русских архивах сохранился замечательный документ – «Сказание о человецех незнаемых на восточной стране и о языцех розных»[476]. Он составлен, по-видимому, в конце XV века[477] скорее всего новгородцем[478] и содержит изумительное, хотя во многом и наивное описание тех первых сибирцев, с которыми общались наши предки. Автор, по всей видимости, человеком был довольно простым, однако честным: не придумывая зря и тем более не привлекая «научных авторитетов» того времени (которые, судя по всему, ему и известны-то не были), он просто изложил то, что, может быть, сам видел или о чём рассказывали ему другие очевидцы, свидетельствам которых он доверял[479]. Цитата будет длинной, причём я постарался для облегчения текста переложить его на современный русский язык.