Приложение

Рогожский список Похвалы Ивану Калите

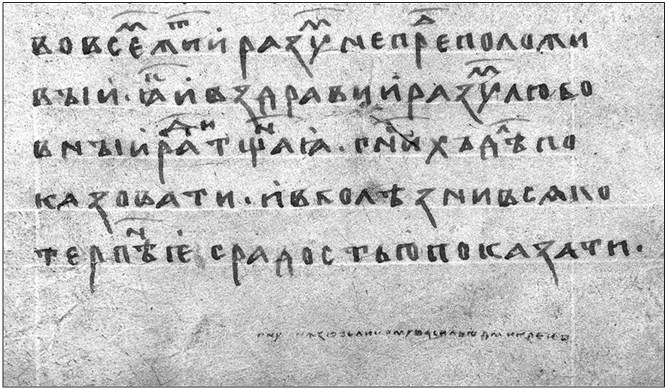

РГБ, Рог. 662, л. 311об. –312об.

Круг чтения семьи великого князя Дмитрия Ивановича по материалам записей на книгах

Reading Circle of the Grand Prince Dmitry Ivanovich and His Family Based on the Inscriptions in Manuscripts

Annotation. Among the numerous entries on manuscripts of the 14th– 15thcenturies, eight are noteworthy, containing the title or title and name of prominent statesmen in the dative case. Most often they are interpreted as literary debuts. The small number of records of this type, the case, the feature of the script and the history of existence of codices containing records suggest that these records could be donations or represent marks about the temporary issue of books. All eight entries are related to Grand Duke Dmitry Ivanovich, his sons and nephew. It suggests that the reading circle of the Grand Duke’s family included canonical literature and novelties containing current trends in the intellectual life of the time. All this demonstrates the high cultural level of the Moscow princes.

Key words: the Grand Prince Dmitry Ivanovich, inscriptions in manuscripts, books, library, intellectual life, cultural level of Moscow princes.

Среди записей на рукописях XIV–XV вв. 181, начинающихся со слов «господину и великому князю…», обращают на себя внимание записи из семи кодексов, которые, как оказалось, связаны с семьёй великого князя Московского Дмитрия Ивановича (1359–1389). Речь идет о записях в Апостоле апракос (БАН Литвы. F 19–16), в Словах постнических свт. Василия Великого (ГИМ. Чуд. 10; далее – Чуд. 10), в Сборнике поучений и житий святых (ГИМ. Чуд. 19; далее – Чуд. 19), в Лествице прп. Иоанна Лествичника (ГИМ. Чуд. 218; далее – Чуд. 218), в Диоптре инока Филиппа (ГИМ. Чуд. 15; далее – Чуд. 15), в Творениях прп. Иоанна Лествичника (ГИМ. Усп. бум. 18; далее – Усп. бум. 18) и в Требнике (ГИМ. Чуд. 5; далее – Чуд. 5). К сожалению, не все эти записи рассмотрены в историографии, а те, что привлекли внимание исследователей, были охарактеризованы как пробы пера, эпистолярные или маргинальные. Попытаемся предложить иной вариант интерпретации вышеуказанных записей.

Первая из перечисленных рукописей хранится в Вильнюсе, в Библиотеке Академии наук Литвы. Она представляет собой два пергаменных листа плохой сохранности182, содержащие отрывок из месяцесловной части Апостола апракос с тропарями и кондаками на ноябрь183. Текст написан уставом одного почерка в два столбца, имеются следы киноварных тератологических инициалов. На л. 2 об., в корешке, ближе к середине, имеется плохо сохранившаяся киноварная запись полууставом XIV в. в шесть строк: «(Господи)Ну кня/зю вели/кому Д/митри/ю Ива/ новичю». Запись одновременна рукописи и, возможно, была сделана писцом ещё до переплетения кодекса; интерпретируется она как проба пера184. Упоминание в записи великого князя Дмитрия Ивановича и палеографические приметы (начерки букв основного текста) позволили А. А. Турилову уточнить датировку рукописи временем, близким к кончине великого князя, т. е. к 1389 г., а также ограничить место её создания «территорией, сувереном которой он являлся»185. Запись охарактеризована как рядовая186, типичная для своего времени и места.

Однако, «проба пера» с упоминанием имени Дмитрия Ивановича всё же выделяет вильнюсский Апостол апракос из общего ряда. Необычно то, что она сделана киноварью, причем первая сохранившаяся буква «Н» выведена малым инициалом. Такая запись, пусть и расположенная у корешка, несомненно должна была привлечь к себе внимание. Возможно, писец попробовал перо и чернила, прежде чем выполнить инициал. А возможно, эта запись – напоминание о том, что после завершения работы, кодекс нужно передать великому князю – заказчику и/или читателю. Необходимость в книгах после опустошающего пожара в Москве, устроенного войсками хана Тохтамыша в 1382 г., не вызывает сомнений. Апостол великий князь мог заказать и для себя лично. Данная книга, как и Евангелие, Псалтырь и др., входила в круг чтения образованной части средневекового общества187. Если верить представленной в Житии Стефана Махрищского информации, у Дмитрия Ивановича было какое-то количество «своих книг»188. Часть из них он пожертвовал в основанную прп. Стефаном в 1370 г. Авнежскую пустынь189.

Следующая рукопись – Слова постнические свт. Василия Великого (Чуд. 10). Судя по записи писца, она была создана в 1388 г. или 1398 г. в скриптории какого-то монастыря190. Основной текст выполнен полууставом в два столбца. На нижнем поле л. 95 расположена запись: «господину (к)нязю великому Василию Дмитриеев…». Она сделана писцом191 мельчайшим полууставом (илл. 1). Данная запись трактуется как эпистолярная192, маргинальная193 или как проба пера194. Думается, для её создания использовалось другое перо, отличное от того, которым писался основной текст, начерки букв записи – тончайшие. В этом случае теряется весь смысл пробы. По нашему мнению, запись могла быть пометой о «выдаче» книги из монастырской библиотеки великому князю Василию Дмитриевичу или «дарственной» надписью. Данная рукопись представляет собой один из древнейших русских списков южнославянского перевода «Слов постнических» свт. Василия Великого195 и содержит в качестве заставки изображение автора. Перевод, выполненный во второй половине XIV в.196, был новинкой того времени и поэтому мог заинтересовать великого князя (тем более, что наречён он был именно в честь этого святого197). Книга могла быть преподнесена государю, например, в день его тезоименитства.

Слова постнические свт. Василия Великого (Чуд. 10). Запись на л. 95

Великий князь Василий Дмитриевич упоминается и в Сборнике поучений и житий святых начала XV в. (Чуд. 19). На л. 117, полууставом того же времени написано: «Господину великому князю Василью Дмитриевичу и Московскому и Володимерскому и Новгородскому. О Пасха велика, велика освященная Христе» (илл. 2). Запись интерпретирована как начало письма к великому князю Василию Дмитриевичу198. Здесь имеется ещё одна запись с упоминанием другого сына Дмитрия Ивановича – Андрея, написанная полууставом XV в.: «Господину святому Фотию митрополиту Киевскому и всея Руси сын твои господин князь Андреи Дмитриевич Можаискыи челом бьет за честь».