Я прождал всю пятницу, решив, что если до шести часов ничего не случится, нужно будет действовать. Но с шести до десяти вечера я так и просидел, не сводя глаз с двери. Я был совершенно растерян и ничего не соображал, а любое действие в создавшемся положении казалось мне абсурдным. В полночь я вскочил с места — я был больше не в силах выдерживать гнетущую неизвестность. Я взял свечу и вышел в коридор. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как свеча погасла. Тогда я с ужасом вспомнил, что к выходу мне предстоит пробираться по всему огромному и темному зданию. Пройти в глубокой тьме весь лабиринт галерей и залов, крутых лестниц и населенных летучими мышами катакомб, бессмысленных углов и поворотов казалось делом безнадежным, но я со каким-то слепым упорством все шел вперед, нащупывая путь руками. Так я блуждал около четверти часа, как вдруг мои руки наткнулись на что-то холодное и влажное, похожее на человеческое тело. Волнение дало о себе знать, и я отпрянул с испуганным возгласом.

— Залесский? — прошептал я, сдерживая дыхание.

Я напряг слух, но ответа не было. Волосы на моей голове от ужаса встали дыбом.

Я снова шагнул вперед и вновь что-то нащупал. Быстрым движением я провел рукой сверху вниз.

Это и в самом деле был он. Он опирался, полусидя, о стену комнаты; его тяжелое дыхание сразу же сказало мне, что он жив. И действительно, когда я принялся тормошить его и растирать ему руки, он быстро пришел в себя и пробормотал: «Я потерял сознание; я хочу спать — только спать». Я понес его в освещенную комнату; на последнем отрезке пути мне на помощь пришел Хэм. Радость Хэма была безгранична; он и не надеялся снова увидеть своего хозяина. Негр освободил его от мокрой и грязной одежды и надел на князя узкий багряный халат вавилонского образца, доходивший до пят, но оставлявший нижнюю часть шеи и предплечья открытыми; затем он подпоясал князя широким, расшитым золотом ceinture[273]. С достойной женщины нежностью слуга уложил своего хозяина, облаченного в это одеяние, на кушетку. Он стоял на страже, как Аргус, целую ночь и целый день, охраняя покой распростертого перед ним Залесского, и все это время тот спал глубоким сном. Когда спящий наконец проснулся, его глаза — полные божественного разума — сверкнули, как меч, привычным блеском отточенного, обоюдоострого интеллекта; сдержанная, строгая, застенчивая улыбка торжества тронула его губы; ни следа боли и усталости не было заметно в его облике. После обильной трапезы, состоявшей из орехов, осенних фруктов и самосского вина, он снова устроился на кушетке; я сел рядом, чтобы послушать историю его скитаний.

— Перед нами, Шил, — произнес он, — весьма примечательная цепочка убийств и равно примечательная цепочка самоубийств. Имелась ли между ними какая-нибудь связь? Мне кажется, что сам таинственный, беспрецедентный характер убийств привел к болезненной угнетенности общественного сознания, что в свою очередь вызвало эпидемию самоубийств. Хотя подобная эпидемия коренится в инстинкте подражания, столь свойственном человеку, не следует думать, что этот душевный процесс происходит осознанно. Человек чувствует побуждение к действию, но он не понимает, что в своей основе побуждение это вызвано желанием поступить так же, как другой. Он станет решительно отрицать подобное предположение. И вот один человек убивает себя, а другой ему подражает — но если первый использует пистолет, второй избирает веревку. Следовательно, мы никоим образом не можем полагать, что во всех тех случаях, когда во рту у умерших обнаруживались обрывки папируса, причиной смерти было рабское подражание, порожденное манией самоубийств — ибо подражание, как я говорил, никогда не бывает рабским. Итак, папирус — в отличие от явных свидетельств самоубийства, которые неизбежно оставляет каждый покончивший с собой — дает нам точный и безошибочный критерий, позволяющий разделить все летальные случаи на две группы; и таким образом, общее число их разделяется почти поровну.

Вы вздрогнули — вы обеспокоены — вы никогда не слышали и не читали о подобных преступлениях, об одновременном убийстве тысяч людей на громадном пространстве земного шара; вы чувствуете, что это превосходит ваше понимание, что вы не в силах это вообразить. На вопросы «Кем совершено?» и «С какой целью?» ваш ум не в состоянии дать ответ. А ответ, тем не менее, должен звучать: «Совершено человеком и по человеческим мотивам», — ибо Ангел Смерти с пылающим взором и огненным мечом сам давно уже умер; далее, мы можем сразу заключить, что совершено это деяние не одним человеком, но многими, когортой, армией; и опять-таки, не обычными людьми, но людьми дьявольски (или божественно) хитроумными, наделенными силой и средствами и объединенными единой целью; неловкие профилактические меры общества могут вызвать у этих людей лишь презрительную улыбку; бесконечная уверенность в себе и духовная цельность отличают их от заурядного и легко попадающего в руки закона преступника наших дней.

Все это, по крайней мере, было понятно мне с самого начала; я немедленно занялся вычислением мотива, обратившись к внимательному изучению каждого случая. Мотив со временем также стал мне ясен, — но к мотиву, вероятно, правильней будет обратиться позднее. Затем мое внимание привлекли рисунки на папирусе, и я искренне надеялся, что их разгадка ближе подведет меня к раскрытию тайны.

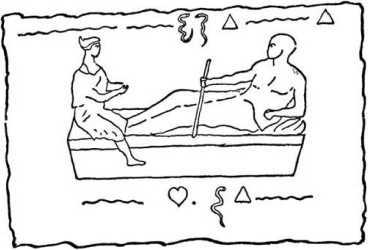

В первую очередь я обратился к фигурам орнамента, и само прочтение их не составило для меня труда. Но я был уверен, что прочитанное скрывает некий глубокий эзотерический смысл — а он почти до самого конца ускользал от меня. Как вы можете видеть, орнамент состоит из двух волнистых линий разной длины, изображений змей, треугольников, похожих на греческую «дельту» и предмета, напоминающего по форме сердце, за которым стоит точка.

Эти изображения следуют друг за другом в определенном порядке на всех папирусах. Что же, спросил я себя, должны означать эти фигуры, — буквы, цифры, вещи или абстрактные понятия? Определить это мне удалось сравнительно легко, так как я часто, размышляя об изогнутых формах латинской буквы «S», задавал себе вопрос, не пытался ли создатель буквы изобразить: S — это сибилянт или шипящий звук, а змея — животное шипящее. Мысль эта, мне кажется (хотя я могу и ошибаться), не приходила на ум филологам; но вы, конечно, знаете, что первоначально все буквы являлись изображениями вещей, а что может изображать буква S, как не змею? Поэтому мое исходное предположение гласило, что все змеи на рисунке обозначают сибилянт, то есть букву С или S. Приняв это допущение, я заключил: во-первых, все прочие фигуры также обозначают буквы; и во-вторых, все фигуры являются изображениями вещей, которые первоначально отображали соответствующие буквы. «М» — один из «плавных», текучих звуков, а буква М в современном написании есть лишь сокращенная волнистая линия; первоначально она и писалась в виде волнистой линии и представляла на письме поток бегущей воды; своим названием она обязана тому обстоятельству, что звук «М», издаваемый со сжатыми губами и некоторым усилием, в известной степени напоминает журчание воды. Поэтому я принял более длинную волнистую линию на рисунке за «М», а отсюда немедленно следовало, что короткая линия обозначает «N» — ибо в наиболее часто встречающихся европейских алфавитах нет других пар букв, различающихся по длине (в отличие от формы), кроме «М» и «N», а также «W» и «V»; в самом деле, если французы именуют W «двойным V» или «дубль вэ», мы можем с полным правом назвать М «двойным N». Но в данном случае длинная волнистая линия не обозначает W, и короткая никак не может быть V. Итак, это N. Оставались лишь треугольник и сердце. Я не мог припомнить ни единой буквы, которая могла бы изображать сердце; но я знал, что треугольником обозначена буква А. Первоначально ее писали без поперечной перекладины, а две ножки писались не раздельно, как сейчас, но слитно — таким образом, буква образовывала треугольник. За исключением сердца, я расшифровал всю надпись; с пропусками на месте сердца, она читалась следующим образом: