Важнейшим мероприятием стала национализация банков, которая началась с овладения Государственным Банком России и установления контроля над частными банками. Декретом ВЦИК от 14 (27) декабря 1917 года частные коммерческие банки были национализированы. Установлена государственная монополия на банковское дело. Декретом СНК от 23 января (5 февраля) 1918 года их капиталы полностью и безвозмездно передавались Государственному Банку. Слияние национализированных частных банков с Государственным Банком в единый Народный банк РСФСР было завершено к 1920 году. 14 (27) ноября 1917 года ВЦИК и СНК также издали Положение о рабочем контроле, который являлся подготовительным мероприятием к национализации промышленности, прошедшей несколько этапов.

Всего с ноября 1917 до марта 1918 года (первый этап), по данным промышленной и профессиональной переписи 1918 года, национализировано 836 промышленных предприятий (преимущественно небольших). Это были выборочные национализации, проводившиеся по инициативе местных Советов. В этот период, получивший название «Красногвардейской атаки на капитал», темпы отчуждения фабрик и заводов обгоняли темпы налаживания управления национализированными предприятиями.

На втором этапе национализации (март – июнь 1918 г.) происходило обобществление целых отраслей промышленности. Работа была поставлена на плановую основу, ею руководил Всероссийский Совет Народного Хозяйства (ВСНХ). 2 мая 1918 года СНК принял декрет о национализации сахарной промышленности, 20 июня – нефтяной. В мае 1918 года Конференция представителей национализированных машиностроительных заводов, в работе которой участвовал Ленин, приняла решение о национализации заводов транспортного машиностроения. Всего за этот период национализировано 1222 предприятия разных отраслей промышленности. Процесс национализации перекинулся на транспорт. В январе 1918 года была завершена национализация морского и речного транспорта; осенью 1918 – были национализированы частные железные дороги.

Третий, завершающий этап национализации, продолжался с июня 1918 года (декрет от 28 июня) по июнь 1919 года. К осени 1918 года в руках государства было сосредоточено 9542 предприятия. Вся крупная капиталистическая собственность на средства производства была национализирована методом безвозмездной конфискации. К государству в обязательном порядке переходили все крупные и средние предприятия промышленности (с капиталом свыше 1 млн руб.), национализация мелких предприятий осуществлялась по инициативе «снизу».

Советская делегация на конференции столкнулась с требованиями провести реституцию иностранной собственности (возвращение национализированного имущества их законным собственникам) либо произвести «справедливое» возмещение утраченного имущества. Большевики были готовы обсуждать этот вопрос. Подспорьем для них явилась Каннская конференция 1922 года. В одной из своих резолюций она признавала недопустимость навязывания системы собственности внутренней экономической жизни и управления, наметила положение об уважении государственного суверенитета, а также признала право каждого государства на национализацию собственности иностранцев.

Советская Россия вынуждена была занять конструктивную позицию по вопросам иностранной собственности, поскольку очень нуждалась в привлечении иностранного капитала. Интерес к иностранному капиталу правительство большевиков проявило сразу после захвата власти. Уже через два месяца В. И. Ленин сделал первое предложение о концессиях американскому представителю в России. Иностранные капиталовложения стали привлекаться в народное хозяйство после принятия Декрета СНК РСФСР «Общие экономические и юридические условия концессий» от 23 октября 1920 года. Иностранный капитал в России выступал в трех организационных формах: чистые концессии, смешанные общества и приобретение иностранцами акций советских предприятий. Наиболее распространенными были первые две формы. В чистых концессиях капитал был полностью иностранным; смешанные представляли собой акционерные общества, где государству принадлежала определенная часть. На практике же оба вида концессионных предприятий использовали советский капитал.

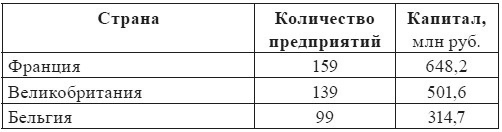

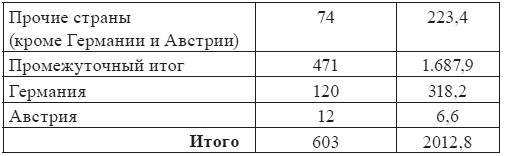

Большевики, готовясь к конференции, пытались определить «цену вопроса» по иностранному имуществу, которое подверглось в России национализации. Ими была подготовлена сводная информация, которая была представлена на конференции (табл. 5).

Табл. 5. Акционерный капитал и облигации финансовых, торговых и промышленных предприятий Российской Империи в иностранной собственности (на 1 января 1917 года)

[65]

В приведенной выше таблице содержатся оценки известного русского экономиста П. Оля, который в начале 1920-х годов считался главным экспертом по иностранному капиталу в российской экономике. Документ «Претензии Советского государства к странам, ответственным за интервенцию и блокаду», представленный на конференции (о нем мы будем ниже еще говорить), содержал несколько иные оценки присутствия иностранного капитала в российской экономике. Сумма иностранных капиталов (без капитала Германии и Австрии) в форме акций и облигаций финансовых, торговых и промышленных предприятий на момент начала Первой войны была оценена в 1.955 млн руб. А с учетом германского и австрийского капитала общая сумма иностранного капитала была оценена в 2.243,0 млн руб. Можно заметить, что французский капитал доминировал: на него пришлось 38,4 % всех капиталов «союзнических» стран в России. Франция в то время была тесно ассоциирована с Бельгией. Часто до революции российская статистика даже не разделяла французский и бельгийский капиталы, отражая их единой позицией «франко-бельгийский капитал». Так вот, на франко-бельгийский капитал по состоянию на 1 января 1917 года приходилось 57,1 % всех капиталов «союзнических» стран в России.

Впрочем, задача оценки происхождения инвестиций из той или иной страны, как отмечается в «Претензиях», требует тщательного подхода. Надо выявить действительно тех держателей бумаг, которые купили их еще до войны, а не приобрели позднее. Например, часть российских долговых бумаг могла перепродаваться иностранцам (французам, англичанам, итальянцам и т. д.) нашей эмиграцией в годы войны или уже после ее окончания. Не исключались также перемещения российских бумаг в годы войны из Германии и Австрии в нейтральные страны (Голландия, Швейцария, скандинавские страны). Новая власть в России не скрывала, что в случае погашения своих обязательств по российским бумагам будет использовать дифференцированный подход.

Если приплюсовать к внешним долгам России по кредитам и займам царского и Временного правительств (18,5 млрд долл.) стоимость национализированного имущества союзных государств (1,7 млрд долл.), то общая сумма внешних обязательств нашего государства на момент проведения Генуэзской конференции округленно составляла 20 млрд долл.

Баланс обязательств и требований России по отношению к Германии. Упущенные репарации

Советская Россия провела учет своих обязательств не только перед «союзными» государствами, но также перед теми государствами, с которыми она воевала в Первой мировой войне («Центральные державы»). К последним относятся Османская империя, Италия (до 1915 г.) и Болгария (до 1915 г.). Не будет большим преувеличением предположение, что 95 или даже 99 % всех обязательств России перед «Центральными державами» приходилось на Германию. В документах советской делегации на конференции наши долговые обязательства перед Германией по довоенным займам и кредитам были оценены в 1,35 млрд руб. А суммарные обязательства, включая национализированные капиталы и иное имущество, принадлежавшее немецким физическим и юридическим лицам, – 1,83 млрд руб. (табл. 6)