Для меня заниматься искусством всегда было так же естественно, как дышать. Мне было десять лет, когда я начал вести рисованный дневник – я заполнял его серьезными и шутливыми зарисовками того, что происходило вокруг меня или возникало в моем воображении. Родители надеялись, что, когда вырасту, я стану живописцем или, скажем, архитектором. Но мне самому страшно хотелось рисовать комиксы, которые как раз набирали популярность. В мечтах я видел себя художником-иллюстратором или газетным карикатуристом. Отец комиксы и карикатуры на дух не выносил и считал эти жанры низкими и вульгарными. Мы с ним частенько препирались на эту тему.

«Зачем растрачивать свой талант и рисовать мышек и детишек на потеху профанам? – говорил он, не пытаясь скрыть презрения. – Искусство призвано возвышать человека. Оно не может сводиться к пустому дурачеству». Но сколько бы он мне ни внушал свои представления об искусстве, я упорно рисовал комиксы, карикатуры и шаржи и мечтал о том дне, когда меня возьмут на работу в настоящую газету.

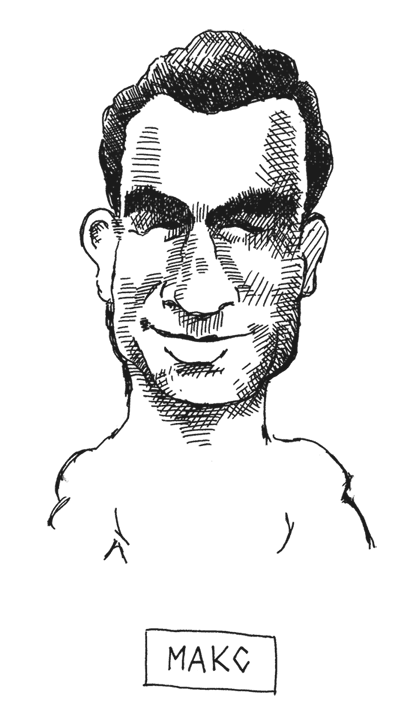

Уснуть у меня долго не получалось. Чтобы отвлечься от будораживших воображение мыслей, я нашел в книге про немецких спортсменов фотографию Макса и перерисовал ее в свой блокнот. Прорисовывая суровые черты его лица и штрихуя тени, я понял одну вещь: внешностью Макс очень далек от арийского идеала белокурого голубоглазого сверхчеловека. С его темными волосами, густыми бровями, широким носом и вечной легкой небритостью он был гораздо больше похож на еврея, чем на представителя нордической расы. От этого Макс – вместе со всем, что с ним связано, – стал мне еще ближе.

С мыслью о том, что великий боксер рассмотрел во мне задатки чемпиона, я отложил в сторону перо и блокнот, поднял перед собой руки и растопырил пальцы – их тонкие силуэты едва проступали во тьме. Потом сжал кулаки, и отдельные силуэты слились в две цельные округлые тени. Помня, что Максу понравилось, какой у меня размах, я вытянул руки перед собой, а потом развел их в стороны и впервые заметил, что они на самом деле очень длинные и что я сейчас похож на птицу, во всю ширь расправившую крылья. Не зря, получается, Хильди воображала меня могучим Воробьем.

Я взял с прикроватной тумбочки подаренный Максом резиновый мячик и сжал его по сто раз каждой рукой. При этом я дал себе клятву неукоснительно исполнять все задания, которые дает мне Макс, потому что это поможет мне стать похожим на него.

Родительские разговоры за стенкой затихли. Я положил мячик на место и уже в полусне увидел, как я дерусь на ринге против «Волчьей стаи». Я ловко пританцовывал по рингу и серией мастерских ударов отправлял противников в нокаут. Двигаясь легко, будто по льду на коньках, я делал стремительные выпады и так же стремительно уходил от ответных ударов. Первым с ног повалился Франц, за ним – Юлиус, последним в нокаут отправился Герц. Стоя над их распростертыми телами, оглушенный ликованием трибун, я победно воздел руки над головой и, казалось, достал ими до самых небес.

Грета

В половине шестого утра пронзительно зазвенел будильник. Обычно я вставал не раньше семи и сейчас спросонья не сразу сообразил, зачем мне вообще понадобилось его ставить. Но стоило мне ткнуться побитым лицом в подушку, как дичайшая боль мигом напомнила о событиях вчерашнего дня: о том, как меня поколотила «Волчья стая», о знакомстве с Максом Шмелингом и о сделке между ним и моим отцом. С кровати я вскочил с твердым намерением честно делать все упражнения, которые рекомендовал Макс, и обязательно отрабатывать ежедневную трехсотку, чтобы хорошенько подготовиться к началу тренировок с ним. Я поклялся себе начинать каждое утро с приседаний и отжиманий, затем – бегом в соседний парк, где есть турник; туда и обратно – как раз получится приблизительно пятидесятиминутная пробежка.

Вроде бы проще простого. Но уже после десяти отжиманий у меня задрожали руки. На пятнадцатом, вдобавок к рукам, уже дрожали мышцы груди и плеч. Восемнадцатого раза я не осилил. Присесть я сумел восемьдесят раз, на двадцать меньше, чем было нужно.

Натянув легкие штаны и синюю фуфайку, я побежал в парк. Еще только светало, на улице было тихо и почти безлюдно. На углу у газетного киоска рассыльный сгружал с тележки на тротуар пачки свежих газет. Он мне кивнул и проводил восхищенным, как мне показалось, взглядом. Я тоже ему кивнул, расправил плечи и немного прибавил скорости. Дальше по пути мне попались молочник с осликом, запряженным в повозку, полную бутылок с молоком, оборванный старик-дворник, толкавший перед собой ржавый мусорный бак на колесиках, и усталая проститутка, возвращавшаяся домой после трудовой ночи. Меня бодрило ощущение, что я единственный в этот ранний час вышел на улицу, чтобы заняться спортом. Уже это одно делало меня особенным и ни на кого не похожим. В парк я прибежал запыхавшись, но еще полным сил.

Подтягиваться я никогда раньше не пробовал и понятия не имел, трудно это или легко. Металлическая перекладина турника оказалась холодной и скользкой. Как я ни напрягал тут же занывшие от боли мускулы, дотянуться подбородком до перекладины мне удалось один-единственный раз. Я еще повисел на ней, собираясь с силами для нового рывка, но скоро понял, что из этого ничего не выйдет, и соскочил на землю. Заряд бодрости от пробежки рассеялся без следа. Может, у меня и хороший размах, решил я, но спортсмена из меня не получится. Однако домой я все равно не пошел, а побежал, чтобы отработать сполна хотя бы беговую часть трехсотки.

С этим я, к сожалению, тоже не справился: через двадцать минут совсем выдохся и остаток пути прошел шагом. Сорок пять минут бега, одно подтягивание, семнадцать отжиманий и восемьдесят приседании в сумме давали сто сорок три. То есть у меня не набралось и половины от желанной трехсотки.

Я зарисовал в блокнот схему основных упражнений и постарался при этом как можно точнее отразить идеальную, на мой взгляд, технику их исполнения. Туда же я честно записал свои более чем скромные результаты и, расстроенный ими, решил пойти покидать в топку уголь – должен же я был справиться хоть с одним из заданий.

Для этого я спустился в подвал, где в тесной каморке рядом с котельной жил комендант нашего дома герр Коплек. Он был горячим сторонником Гитлера и в знак этого прибил снаружи на свою дверь красный флаг со свастикой в белом круге. Его любимым чтением был бульварный еженедельник «Штурмовик», печатавший злобные антисемитские статьи и карикатуры. Я тайком таскал у герра Коплека старые номера и хранил их у себя под матрасом, но меня в них интересовали не пропагандистские материалы, а картинки с девушками.

Мои родители считали герра Коплека дураком. Когда он повесил на дверь нацистский флаг, отец сказал: «Именно на таких идиотов, как Коплек, и рассчитано нынешнее надувание щек и бряцание оружием».

Чуть помедлив, я собрался с духом и постучал прямо по свастике в центре флага.

– Ja?[19] – отозвался неприветливый голос изнутри.

– Герр Коплек, это я, Карл Штерн.

Зашаркали шаги, и дверь распахнулась. За ней в одной нижней рубахе стоял герр Коплек, приземистый толстяк с мощной веснушчатой шеей и стриженной ежиком головой. Вид у него был крайне недовольный.

– Чего надо? – раздраженно спросил он.

– Я хотел спросить, не позволите ли вы мне по утрам закидывать уголь в топку?

– Уголь закидывать? – Герр Коплек подозрительно прищурился.

– Да.

– Только этого мне и не хватало – чтобы ты уголь воровал, – буркнул он и попытался захлопнуть перед моим носом дверь.

– Вы не подумайте, герр Коплек, – сказал я, остановив его в последний момент. – Мне для тренировки.