За пределами Белого города был расположен Земляной город. Стену его построили в 1591 году, опасаясь набега крымцев, посещение которых двадцать лет назад наделало слишком много горя московским жителям. Эта стена была построена очень скоро, и, вероятно, от этой скорости весь Земляной город назывался Скородумом, то есть скорозадуманным городом.

Англичанин при Алексее Михайловиче замечал, что в этой стене было так много дерева, что из него можно было построить ряд тонкостенных английских домиков на тринадцать миль длины. Стена эта шла по теперешнему направлению Новинского и Садовой округленным очертанием и как на западе, так и на востоке упиралась в Москву-реку, пересекая на пути своем реку Яузу. В Земляном городе за Яузой был древесный рынок, где продавались лесные изделия и, в частности, готовые дома, нужные для московских жителей по причине частых пожаров.

Много торговых и ремесленных заведений находилось в дворах домохозяев. Жители здесь были большей частью посадские люди, и мало жило знатных особ. Дома были почти все деревянные, а сами дворы отличались огромностью пространства.

Замоскворечье в древности называлось Заречье. Великий князь Василий Иванович поселил здесь пленных немцев и литовцев: им дозволяли пить вино, потому-то их и вывели отдельно от русских, которым вино разрешалось только по праздникам. От этого Заречье прозвано Наливки от слова «наливай». Впоследствии там заведена была стрелецкая слобода. Она была обнесена стеной, которая казалась продолжением стены Земляного города, потому что подходила к Москве-реке в тех пунктах, где на противоположной стороне упиралась в нее земляногородская стена. Двое ворот – Серпуховские и Калужские – в проезжих башнях служили выходом и входом для этого города.

За городом были разные слободы, которых насчитывают чрезвычайно много; одни из них вошли в разное время в город; местность других теперь даже определить трудно. В XVI и XVII веках упоминаются слободы: Кадашевка (слобода ткачей полотен), ордынцев, седельников, гончаров, котельников, серебряников, басманников, огородников, мясников, воротников, гранатников, кречетников, трубников, барашей, пушкарей, сокольников, хлебников; Бронная, Конюшенная, Казенная; другие носили названия по собственным именам: Семеновская, Воронцовская, Алексеевская, Никитская, Кудрина, Садовая; было, сверх того, несколько ямских слобод: Тверская, Дорогомиловская, Рогожская, Запрудная. За Яузой, где помещались многие из перечисленных здесь слобод, была, в частности, Иноземная слобода, или Немецкая, построенная Иваном Васильевичем Грозным. После Смутного времени немцы расселились по городу и построили себе церковь в Белом городе; по настоянию духовенства при Алексее Михайловиче их снова выселили в слободу. Там у них было три церкви.

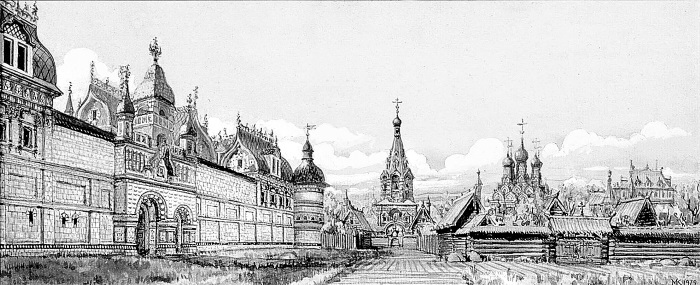

Церковь Сергия Радонежского Богоявленского монастыря в Московском Кремле. М. Кудрявцев.

Кроме всех слобод по окрестностям столицы было рассеяно множество загородных домов вельмож и богатых московских жителей, так что, приближаясь к столице, можно было издали ее чувствовать. Там и сям мелькали монастыри, огороженные стенами и башнями во вкусе тогдашних городов. Между ними беспрестанно появлялись новые дворы. Монастыри и слободы произвольно захватывали земли и отдавали их, как свою собственность, под загородные дворы. Но в 1649 году правительство со всех таких дворов постановило собирать в казну оброк и запретило впредь селиться на выгонной земле. Таким образом было остановлено естественное расширение столицы.

IV

Посады

Посады, как выше сказано, обыкновенно располагались при городах и часто укреплялись острогами или осыпями; но в местах, где отдаленность от границы не представляла опасности, посады были без городов. Жители посадов – торговцы, ремесленники и промышленники, обязанные различными налогами и повинностями правительству, назывались тяглыми; их тяглые дворы служили единицами в полицейских и финансовых отношениях посадов к государству. Кроме тягловых дворов были на посадах дворы не тяглые, или белые, не подлежавшие тем повинностям, какие налагались на тяглые. То были дворы священнослужителей, дворы церковные, монастырские подворья, где жили старцы, заведовавшие делами своих монастырей, участвовавших, как известно, в торговле, дворы дворян и детей боярских, которые редко жили в них сами, а чаще содержали там своих дворников. Были еще на посадах оброчные дворы, то есть такие, которые сдавались от казны в оброк на подобных основаниях, как и поземельные участки. Этот обычай велся издавна и существовал еще при великих князьях. Наконец, в посадах между дворами составляли особый разряд дворы бобылей, людей бедных, не имевших определенного занятия и плативших соответственно своему состоянию меньшие налоги.

Строиться улицами было издавна в обычае русских. В посадах улицы носили названия по именам церквей, построенных на них, например, Дмитровская, Пречистенская, Воскресенская, Успенская, иногда же – по занятиям тех, которые на них жили, например, Калачная, Ямская, Кабацкая, Загостинская; иногда по каким-нибудь собственным именам, прозвищам, например, Букреева, Парфеновка. По краям улиц, или где они пересекались между собой, ставили образа в киотах. Вообще они были широки, довольно прямы, но очень грязны. Только в Москве и в больших городах было что-то похожее на мостовую. Это были круглые деревяшки, сложенные плотно вместе одна с другой. Не вся Москва была таким образом вымощена: во многих местах не было мостовой, и там, где особенно было грязно, через улицы просто перекладывали доски. В Москве собирался с жителей побор под именем мостовщины, и земский приказ занимался мощением улиц, но мостили больше там, где было близко к царю. Такая мостовая не препятствовала, впрочем, женщинам ходить не иначе, как в огромных сапогах, чтобы не увязнуть в грязи. Хотя в Москве существовал особый класс служителей, называемых метельщиками, обязанных мести и чистить улицы, и хотя их было человек пятьдесят, однако в переулках столицы валялось стерво и во многих местах господствовала невыносимая вонь. Если в самой столице так мало соблюдали чистоту, то еще менее заботились о ней в посадах, но зато при малолюдстве их в сравнении с Москвой такая небрежность не столько причиняла зла.

Везде в посадах были площади, иногда очень просторные и всегда почти неправильные. В Белозерске в XVI веке при трехстах дворах была площадь в 240 саженей длиной, а шириной в одном конце в 68 саженей, а в другом 36, в середине 7–10. В Муроме площадь была в длину 94 сажени, а в ширину в одном месте 26, а в другом 12 саженей. Обыкновенно все улицы посада с разных сторон неправильными линиями сходились к площадям, которые были центром торговли и вообще всех сношений жителей посада. Тут стояли ряды и лавки, где не только продавали, но и работали, прилавки с разными мелочами, скамьи с мясными и рыбными припасами, калачни, харчевни, где собирались гуляки, и земская изба – место выборного управления. В больших посадах также торговые рынки находились в той части, которая окружена была стеною и часто называлась городом; например, в Астрахани в той части посада, которая была окружена каменной стеной и называлась Белым городом, была площадь, где находился большой гостиный двор и торговые заведения, а в другом месте была площадь, где продавалось дерево. Около посадов оставлялась всегда выгонная земля, называемая иначе поскотиною; если там были луга, то ее называли луговой, или же боровой, когда посад окружали леса.

Главным украшением посадов были церкви. Не говоря уже о Москве, где число всех церквей, по свидетельству путешественников, поверявших наблюдения один другого, простиралось до двух тысяч, вообще в посадах, даже немноголюдных, находилось множество церквей, несоразмерное с населением. В Белозерске, где всех душ в 1674 году насчитывалось только 960, было 19 церквей и из них одна каменная соборная. В Муроме в 1687 году было, кроме 3 церквей в городе, 4 монастыря и 20 церквей в посаде, а между тем Муром не отличался многолюдством. В старые времена каждый зажиточный человек строил церковь, содержал для нее попа и молился в ней со своей семьей. Зато многие церкви были так малы, что простирались не более, как на 15 футов, они были деревянные, небеленые, крытые тесом или гонтом, но часто главы покрывались белым железом и блистали против солнца. В Вологде все главы церквей, которых было всего 67 (21 каменных, 43 деревянных и три монастыря), были покрыты таким образом.