• наличие противоречия: проблемной ситуации или творческой задачи;

• социальная и личная значимость и прогрессивность, которая вносит вклад в развитие общества и личности;

• наличие объективных предпосылок, условий для творчества (социальных, материальных);

• наличие субъективных предпосылок для творчества (личностных качеств – знаний, умений, положительной мотивации, творческих способностей личности);

• новизна и оригинальность процесса или результата.

Творчество как активность отличается от целенаправленной деятельности. Прежде всего, если предметная деятельность относится к адаптивным формам поведения, то творчество относится к преобразованию как форме внешней активности. Если основным признаком деятельности является соответствие результата деятельности ее цели, то творческий акт характеризуется рассогласованием цели и результата. Творческий человек видит побочные продукты своей деятельности, которые являются творением нового, а нетворческий видит только результаты по достижении цели, проходя мимо новизны. Поэтому главное в творчестве не внешняя активность, а внутренняя. Творчество мотивировано не целью, не результатом, а процессом.

Контрольные вопросы к главе 1

1. Назовите основные подразделы психологии творчества.

2. С какими психологическими дисциплинами «сотрудничает» психология творчества?

3. Охарактеризуйте два основных подхода к определению творчества – по новизне его продукта и по особенностям протекания творческого процесса.

4. Назовите основные характеристики творчества.

5. Чем отличается творчество как активность от целенаправленной деятельности?

Глава 2

Характеристика творческого процесса

2.1. Этапы творческого процесса

Создание творческого продукта – процесс, включающий ряд фаз (этапов, стадий, ступеней, актов). Вопрос определения этапов творческого процесса ставится во многих работах зарубежных и отечественных исследователей. Проблема классификации и интерпретации фаз (стадий, ступеней, этапов) творческого процесса рассматривается во всех классических исследованиях творчества (Пономарев, 1988).

Серьезное экспериментальное развитие она получила в работах гештальтпсихологов (В. Келер, К. Дункер). В трудах представителей гештальтпсихологии дается сопоставление творческих процессов с переструктурированием зрительного поля при смене фигуро-фоновых отношений. Так, процессуальные характеристики творчества К. Дункер выделяет посредством изучения решения субъектом творческих задач (эмпирический материал, позволяющий выявить феномен внезапного переструктурирования гештальта). В творческом процессе автор отмечает следующие основные фазы: анализ цели и задачи, пробы и ошибки, связанные с ее решением, переструктурирование ситуации, выделение главного, возникновение структуры, определяющей решение задачи, и, наконец, синтез материала (Дункер, 1965).

В отечественной психологии исследования творческих процессов получили развитие в работах С. Л. Рубинштейна, А. В. Брушлинского, Я. А. Пономарева, О. К. Тихомирова, их коллег и учеников. Наиболее развернуто проблема поиска специфики творческого решения была представлена в исследованиях Я. А. Пономарева (1996), в которых были сопоставлены между собой логические (алгоритмические) и творческие (интуитивные) процессы. Решатель может совершать переходы от осознаваемых, хорошо контролируемых процессов решения к неосознаваемым. Решение задачи, подчиняющейся известным человеку правилам, достигается с помощью механизмов логического уровня, в ином случае (если четких правил нет) человек попадает в тупик, и начинают работать интуитивные процессы.

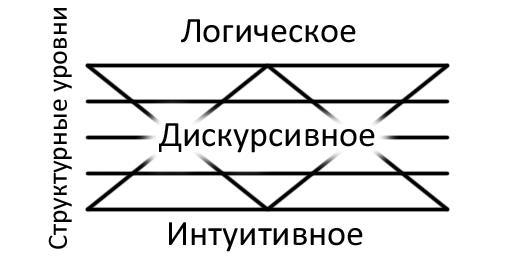

Я. А. Пономаревым (1988) разработана структурно-уровневая модель механизма творчества, которая представлена в виде двух проникающих одна в другую сфер (рис. 2). Их внешние границы – абстрактные пределы мышления. Снизу находится сфера интуитивного мышления, за ним сфера строго интуитивного мышления животных. Сверху – сфера логического мышления. За ним простирается сфера строго логического мышления, например современных электронно-вычислительных машин. В качестве критерия творческого процесса выделен уровневый переход: потребность в новом знании складывается на высшем уровне организации творческой деятельности; средства удовлетворения этой потребности складываются на низких структурных уровнях. Они включаются в процесс, происходящий на высшем уровне, что приводит к возникновению нового способа взаимодействия субъекта с объектом и возникновению нового знания. Тем самым творческий продукт предполагает включение интуиции (роль бессознательного) и не может быть получен на основе логического вывода.

Рис. 2. Схема центрального звена психологического механизма творческого акта (по Я. А. Пономареву, 1976)

При решении стандартной задачи развитый интеллект реализует готовые логические программы, где его высший структурный уровень однозначно подчиняет себе функционирование всех нижестоящих. Однако при творческой задаче картина резко меняется: провал избранной логической программы отбрасывает решающего на нижние структурные уровни организации интеллекта и дальнейший ход решения оказывается постепенным подъемом по данным уровням, как бы повторяющим этапы развития.

Дискурсивное мышление есть единство интуитивного и логического.

В случае, когда для решения задачи в опыте человека имеются готовые логические программы, решение ее протекает преимущественно на высшем структурном уровне и не сопровождается сдвигами в эмоциональной сфере. Аналогичное наблюдается и на начальных стадиях решения творческих задач, когда человек прилагает к ним готовые логические программы, создавая тем самым неверный замысел. Субъективная логика не подтверждается практикой, что превращает задачу в творческую. Решение ее возможно лишь с помощью интуиции. Организация деятельности человека смещается на нижние структурные уровни. Здесь важно, какая при этом возникает установка: отвечающая объективной шкале ценностей или нет.

Процесс интуитивного поиска не осознается. Осознаются только его продукты. Поэтому интуитивное решение и выступает как неожиданное, как «озарение», «инсайт» и т. и. Чтобы передать интуитивно найденное решение другому человеку, это решение необходимо вербализовать, формализовать — оформить логически. Отсюда эффект опережения логического решения интуитивным.

В теории А. М. Матюшкина рассматривается вопрос о роли интуиции в структуре решения задачи. Показано, что интуитивный компонент активизируется при трансформации внешней ситуации в проблемную и появлении особого мотивационного образования, «проблемной доминанты», предполагающей легкость обнаружения подсказок, помогающих решению. Реализация интуитивного требует определенного уровня подготовленности личности, отражающего субъективную чувствительность к поставленным проблемам, и владения профессиональными языками продуктивного выражения идеи (Матюшкин, 1989). Так, специалист высокого уровня решает профессиональную задачу неосознанно, «интуитивно» вследствие того, что его профессиональный опыт носит «свернутый» характер. Возникающая «проблемная доминанта» автоматически определяет поиск необходимого средства решения, позволяя его обнаруживать и сразу включать в решение.

Описания динамики творческого процесса разными авторами объединяет наличие осознаваемых и неосознаваемых этапов. При этом начало творческого, как правило, происходит в сознательной сфере, затем продолжается в его неосознаваемых структурах и вновь попадает в область сознания. Также для творческого процесса характерны спонтанность, внезапность; неконтролируемость волей и разумом; измененное состояние сознания; возбуждение.