В период с 1600 по 1733 г. (приблизительно – в Англии процесс проходил с большей скоростью, чем других странах) интеллектуальный мир образованной элиты менялся быстрее, чем в любой другой период предыдущей истории и, возможно, вообще когда-либо, вплоть до XX в. На смену магии пришла наука, на смену мифу – факт. Философия и наука Древней Греции сменились тем, что мы до сих пор считаем нашей философией и нашей наукой, в результате чего рассказ о среднем образованном человеке 1600 г. ведется в терминах «веры», тогда как о среднем образованном человеке 1733 г. – в терминах «знания». Тем не менее переход еще не завершился. Химия практически не существовала. Для лечения болезней по-прежнему использовались кровопускание, а также слабительные и рвотные средства. И люди по-прежнему считали, что зимой ласточки спят на дне прудов[14]. Но изменения, произошедшие за следующие сто лет, были гораздо менее масштабными, чем за предыдущее столетие. Эти великие преобразования мы называем «научной революцией».

§ 3

Вечером 11 ноября 1572 г., вскоре после захода солнца, молодой датский дворянин по имени Тихо Браге разглядывал ночное небо. Прямо над головой он увидел звезду, которая светила ярче всех остальных звезд и которой на этом месте не должно было быть. Опасаясь, что это обман зрения, он показывал звезду другим людям – они тоже ее видели. Но этого объекта там быть не могло. Браге разбирался в астрономии, а главный принцип аристотелевской философии гласил, что небеса неизменны. Поэтому, если данный объект новый, он должен находиться не на небе, а в верхних слоях атмосферы – то есть это никак не могла быть звезда. Если же это звезда, то свершилось чудо, появился некий загадочный божественный знак, смысл которого необходимо расшифровать. (Браге был протестантом, а протестанты утверждали, что все чудеса остались в далеком прошлом, так что этот аргумент вряд ли мог его убедить.)

Браге знал, что за всю историю наблюдений за небом только один человек, Гиппарх Никейский (190–120 до н. э.), утверждал, что видел новую звезду. По крайней мере, Плиний (23–79 н. э.) приписывал это утверждение Гиппарху, однако Плиния нельзя было считать надежным источником, и поэтому напрашивался вывод, что кто-то из них ошибся – либо Гиппарх, либо Плиний[15]. Браге стал доказывать, что невероятное событие действительно произошло, поскольку элементарные тригонометрические расчеты демонстрировали, что новая звезда не может располагаться в верхних слоях атмосферы – она должна быть на небесах[16]. Вскоре звезда стала ярче Венеры, и какое-то время ее можно было видеть даже днем. Затем она начала тускнеть и через полгода погасла совсем. После себя звезда оставила массу книг, в которых Браге и его коллеги спорили о ее местоположении и значении{23}. Другим результатом появления сверхновой стала программа исследований: заявления Браге привлекли внимание короля Дании, который предоставил астроному остров Вен и (как впоследствии выразился Браге) тонну золота на строительство обсерватории для астрономических наблюдений. Наблюдения за новой звездой привели Браге к выводу, что для понимания устройства Вселенной необходимы более тщательные измерения{24}. Он изобрел новые, необыкновенно точные инструменты. Когда обнаружилось, что обсерватория слегка вибрирует от ветра, что влияет на точность измерений, Браге перенес все свои астрономические приборы в подземные помещения. На протяжении следующих пятнадцати лет (1576–1591) исследования Браге на острове Вен превратили астрономию в первую современную науку{25}. Сверхновая 1572 г. не была причиной научной революции – точно так же, как пуля, 28 июня 1914 г. убившая эрцгерцога Франца Фердинанда, не была причиной Первой мировой войны. Тем не менее именно появление сверхновой отмечает (причем довольно точно) начало этой революции, как смерть эрцгерцога знаменует начало войны. Аристотелевскую философию природы было невозможно адаптировать для объяснения этой аномалии; если новая звезда действительно существует, значит, вся система построена на ложных допущениях.

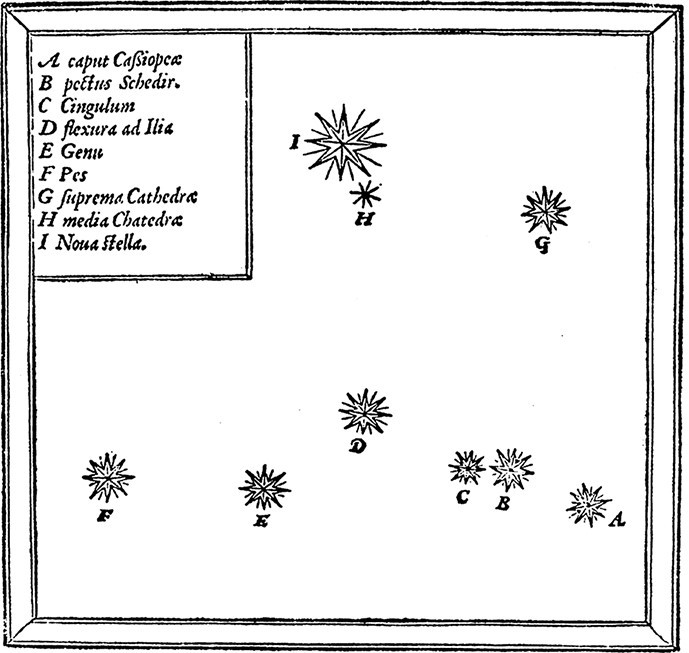

Карта созвездия Кассиопея, на которой указано положение сверхновой 1572 г. (верхняя звезда, обозначенная I); из книги Тихо Браге «О новой звезде», 1573

Браге не догадывался о том, к чему приведет его беспокойство по поводу сверхновой, которая названа в его честь – «сверхновая Тихо» – и которую и в наше время можно наблюдать в созвездии Кассиопеи, только в радиотелескоп. Но после 1572 г. в мире началась масштабная научная революция, которая изменила природу знания и возможности человечества. Без нее не было бы промышленной революции и современных технологий, без которых мы уже не можем обойтись; жизнь человека была бы гораздо беднее и короче, а большинство людей были бы обречены на тяжелый труд. Трудно сказать, сколько продлится и чем закончится научная революция – ядерной войной, экологической катастрофой или (что менее вероятно) всеобщим счастьем, миром и процветанием. Теперь становится очевидным, что это величайшее событие в истории человечества со времен неолитической революции, однако мы до сих пор не пришли к единому мнению, что такое научная революция и почему она произошла – или даже относительно существования самого понятия. В этом отношении научная революция совсем не похожа, например, на Первую мировую войну, о которой достигнуто общее согласие, что это было за событие, а также относительное согласие по поводу ее причин. Продолжающаяся научная революция раздражает историков: они предпочитают писать о революциях прошлого, тогда как это наша реальность, то, что нас окружает. Как мы вскоре убедимся, бо́льшая часть споров на данную тему является результатом неверных представлений и элементарного недопонимания; после их устранения становится очевидно, что же это такое – научная революция.

2. Идея научной революции

Несмотря на все свои несовершенства, современная наука – это способ познания, достаточно точный, чтобы с его помощью устанавливать достоверные факты об окружающем мире. В этом смысле рано или поздно люди должны были эту технику познания открыть[17].

Стивен Вайнбер. Объясняя мир (2015)

{26} § 1

Когда в 1948 г. Герберт Баттерфилд читал лекцию о научной революции в Кембриджском университете, шел всего второй год лекций по истории науки: в предыдущем году курс читали королевский профессор истории Г. Н. Кларк, специалист по XVII в., и медиевист М. М. Постан. Именно в Кембридже Ньютон (1643–1727) написал свой труд «Математические начала натуральной философии» (Philosophiæ naturalis principia mathematica, 1687), и здесь же Эрнест Резерфорд (1871–1937) в 1932 г. впервые расщепил ядро атома. Здесь историки не дремали и считали себя обязанными изучать историю науки. Они также всегда настаивали, что история науки пишется историками, а не учеными[18]{27}.

И историки, и ученые Кембриджа получили одинаковое образование: латынь была у них обязательным предметом. Они встречались за ланчем и ужином в своих колледжах, но жили в разных интеллектуальных мирах. Свою книгу «Происхождение современной науки» (The Origins of Modern Science, 1949) Баттерфилд начал с выражения надежды, что история науки послужит долгожданным мостом между искусствами и науками. Его надеждам не суждено было сбыться. В 1959 г. (когда латынь была окончательно исключена из вступительных экзаменов) кембриджский химик и известный писатель Ч. П. Сноу прочел лекцию, в которой жаловался, что в Кембридже преподаватели наук и искусств практически перестали разговаривать друг с другом[19]. Лекция называлась «Две культуры и научная революция» (The Two Cultures and the Scientific Revolution) – речь шла о революции Резерфорда, которая привела к созданию атомной бомбы{28}.