3. Игра служит для выражения и исследования.

Игра – это не пассивное переживание, где ребенок – безучастный наблюдатель. В игре он стоит у штурвала собственной жизни и активно совершает открытия и исследования. Дети должны выражать себя в игре с помощью других людей, предметов или пространства, а не идти на поводу чужих задумок и правил. В игре ребенок расходует энергию – в противоположность скуке, когда ничего не исходит изнутри. Ему необходимо естественным образом играть с числами, линиями, звуками, словами и мыслями. Когда дети получают инструкции, участвуют в организованных занятиях или углубляются в электронные устройства, им не хватает свободы, чтобы выражать себя и исследовать мир. Как поделилась одна мама:

Мне нравится смотреть на своих детей, когда они поглощены игрой, когда на них надеты невероятные и выразительные наряды. Мне кажется, лучше всего получается, когда они используют простые вещи: шарфы, куски ткани и украшения. Недавно мой сын играл, как будто он пират на корабле (на самом деле это была наша терраса). Он был в одиночестве. Издавал всевозможные звуки и изображал настоящий пиратский бой. Топот, пиратские возгласы и боевые кличи были настолько реальными, что я уже практически чувствовала, как корабль качается на волнах!

Детям нужно найти в игре собственную историю, вместо того чтобы погружаться в чужие сюжеты.

Мы часто говорим, что дети играют, даже если на это времяпрепровождение возложены какие-то внешние цели, а поведение влечет за собой последствия, хотя и то и другое заглушает исследование и самовыражение. Чтобы создать детям настоящие возможности для игры, мы должны убедиться в том, что их занятие не сосредоточено на результатах, не сопряжено со страхом реальных последствий и что дети не являются пассивными получателями информации и инструкций.

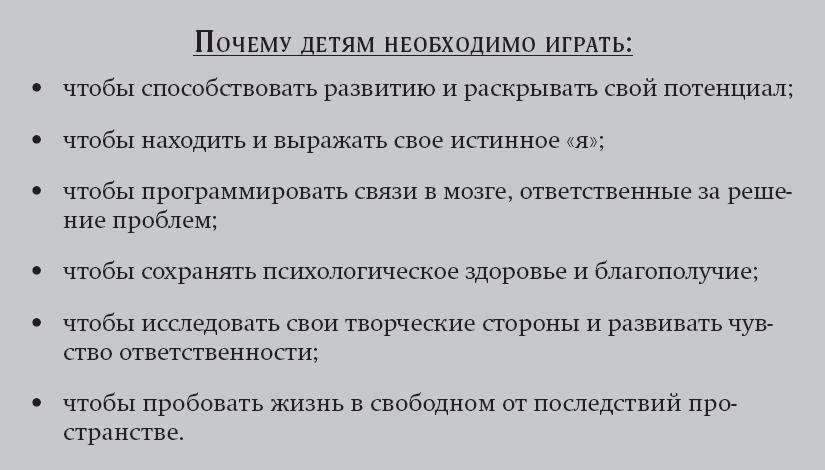

Какова цель игры?

Г. Стэнли Холл, пионер американской психологии, написавший книгу о подростковом возрасте в начале XX века, сказал: «Люди вырастают, потому что перестают играть, но не наоборот».[71] Игра необходима для здоровья человека на протяжении всей жизни, но критична для развития в ранние годы, потому что именно в игре выражается истинное «я», происходит рост и развитие и поддерживается психологическое здоровье и благополучие.

1. В ИГРЕ ВЫРАЖАЕТСЯ ИСТИННОЕ «Я».

В 4 года Нолан сказал маме, что хочет быть водителем такси, когда вырастет. Ему нравилось петь и катать игрушечные машинки вверх и вниз по лестнице, в ванну и из ванны или в сад. Мама Нолана была в ужасе: «Нет, тебе не надо быть водителем такси. Это плохая работа, ты будешь мало зарабатывать». Нолан продолжал катать свои машинки, а через несколько недель сказал маме: «Хочу быть певцом». Мама снова была в ужасе и сказала ему, что и это плохая идея и что лучше пойти в университет. При этом она не увидела, как пробивались ростки собственного «я» Нолана через фантазии о будущем. Он начал экспериментировать в попытках удержать рулевое колесо своей жизни и повернуть в направлении, которое выбрал сам. В ответ он услышал, что его выбор неприемлем и вызывает разочарование. Нолану нужна была среда, свободная от стыда, где он мог бы учиться, самовыражаться и творить. Дух, который двигал им к превращению в самостоятельную личность, должен был встретить уважение независимо от своей формы. Взрослым нужно было понять, что в таком возрасте не столь важно экспериментирование с формой, сколько присутствие в первую очередь признаков рождения личности.

Рис. 3.2. Адаптированный слайд из курса Ньюфелда «Понимание игры»

История Нолана затрагивает частую и грустную тему, актуальную для маленьких детей в наше время. Мы стали слишком озабочены тем, какими станут наши дети – как ученики, как друзья, – как они будут себя вести, какие у них будут манеры, будут ли они соответствовать ожиданиям взрослых. Взгляд на личность как на достижение развития утрачен, на смену ему пришел упор на цели и соответствие детей неким критериям. В игре дети выражают свое истинное «я» и выступают как самостоятельные личности. Именно поэтому акцент в игре должен быть на их желаниях, стремлениях, любопытстве, намерениях, инициативе, порывах, проявлениях и личных замыслах. Когда взрослые посягают на время игры, дают инструкции или сосредотачиваются на поведении, они подавляют пробивающиеся ростки личности. Если мы хотим сберечь дух детства с помощью игры, нам не стоит заставлять детей вести себя в соответствии с нашими желаниями и потребностями.

В высказывании 3-летнего Эйдена хорошо видно стремление стать самостоятельной личностью. Мама прервала его игру: «Солнышко, пошли, нам пора в магазин». Эйден повернулся к ней, подбоченившись, и гордо объявил: «Не называй меня «солнышко», я не «солнышко», я – Эйден!»

Я часто думаю, что, если мы хотим сберечь дух детства, нам нужно отмечать как праздник каждый раз, когда двух- или трехлетка произносит слова «я сам», чтобы отметить его вступление на путь становления личности. Нам стоит замедлиться и осознать, что слова «я есть» – это не что иное, как чудо развития.

2. В ИГРЕ ПРОИСХОДИТ РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЗГА.

Жан Пиаже, швейцарский психолог развития, однажды задался вопросом: «Хотим ли мы воспитать детей, которые способны выучить только то, что уже известно? Или, может быть, стоит развивать творческие и оригинальные умы, способные делать открытия, начиная с дошкольного возраста и на протяжении всей жизни?»[72] Если глобальной инновационной экономике нужно непрерывное обучение, творческие способности и новаторство, то игра, несомненно, является решением этой задачи. Здоровые маленькие дети во время игры креативны, полны вопросов и способны решать проблемы. Как сказала одна бабушка: «Моему внуку 2 года, и он все время задает мне вопрос «Почему?». Когда я отвечаю ему, он спрашивает еще одно «почему»».

Когда дети играют, их мозг формируется за счет взаимодействий с окружающей средой.[73] Стюарт Браун, психиатр и основатель Национального института игры, утверждает, что больше всего на сложность строения мозга влияет количество часов, проведенных в игре. Игра – это естественный двигатель развития. Когда нейроны задействуются вместе, они формируют более сильные проводящие пути, поскольку мозг работает по принципу «не использовать – значит потерять».[74] Моторные, перцептивные, когнитивные, социальные и эмоциональные области мозга интегрируются или взаимодействуют друг с другом, когда ребенок играет. Выстраиваются сложные нейронные сети, которые становятся основой для способности решать проблемы, необходимой в школе и во взрослой жизни.[75] Когда маленькие дети играют, они действуют методом проб и ошибок и формируют новые связи между объектами.[76] Навыки критического мышления, коммуникации, речи, самовыражения и познания развиваются с помощью игры. Когда дети трогают и изучают предметы руками, они находят основу для абстрактных понятий в реальном мире.[77]

С дефицитом игры связывают всевозможные проблемы когнитивного, речевого, эмоционального и физического развития.[78] Кроме того, именно в игре есть больше всего возможностей для выражения творческих способностей. Например, один папа рассказал: «Мой сын захотел поиграть со своими большими машинками и маленькими поездами одновременно, но его не устраивало, что они разного размера. В конце концов он сказал, что машинки создали великаны, а в поездах ездят лилипуты». Одна мама поделилась: «Я зашла в комнату дочери и обнаружила, что она взяла у меня клей и приклеила к стене конфеты в фантиках. Она сказала, что это ее конфетная стена, чтобы далеко не ходить, когда я разрешаю ей съесть конфетку». Другая девочка сказала папе: «Я обгрызла бублик, чтобы получилась буква «п», и положила его тебе под подушку, папочка!» Один пятилетка продумывал день рождения своего хомячка: «Хочу, чтобы праздник был как будто в клетке, поэтому мы устроим его под столом, завесив его со всех сторон одеялами».