К огромным завоеваниям последних десятилетий принадлежит получение жидкого воздуха, которое открыло технике прошлого и настоящего времени большие возможности и, быть может, в будущем приобретет значение, которого мы в настоящее время еще не в состоянии предвидеть. До 1877 г. еще не было ясно, можно ли превращать все газы в жидкое состояние. Английский физик Фарадей доказал, правда, что все газы при соответствующей температуре и достаточном давлении могут быть превращены в жидкость, тем не менее до сих пор кислород, водород, азот и окись углерода сопротивлялись всяким попыткам в этом направлении. В 1877 г. женевскому врачу Пикте удалось уже добиться при низких температурах и высоком давлении сжижения кислорода, а французскому физику Кайе — сжижения водорода. Лишь в 1883 г. Вроблевскому и Ольшевскому удалось превратить в жидкое состояние азот и окись углерода. Все эти опыты однако носили, в сущности, чисто лабораторный характер. И только в 1895 г. удалось Линде добиться сжижения воздуха в широком техническом масштабе. С этого времени жидкий воздух оказал человечеству неисчислимые благодеяния. При спасении потерпевших от несчастных случаев, утонувших, в клиниках для обслуживания оперируемых, при нырянии, при восхождении на высокие горы и т. д. — жидкий воздух является необходимым средством.

Не подлежит сомнению, что техника с помощью преобразования воздуха проникла в область, ей до сих пор совершенно незнакомую; в ней в будущем техника, вероятно, встретится с немалыми неожиданностями, которые сильно облегчат человеку его борьбу за свое существование и покорение сил природы.

Разрушение атомов и получение энергии

С веществом и материей дело обстоит так же, как и с бесконечностью вселенной. Мы не находим конца ни в вышину, ни в глубину. Мы спрашиваем себя, что находится над звездами, что находится в бесконечных далях. С другой стороны, мы задаем, себе вопрос, что получится, если мы разложим материю на ее составные части, все более утончая и размельчая их. Придем ли мы при этом к какой-нибудь границе, к какому-нибудь пределу? Из физики нам известно, что материя состоит из мелких частиц, молекул, которые в свою очередь могут быть разложены на атомы. Например, вода состоит из маленьких водяных молекул; каждая водяная молекула — из трех атомов: двух атомов водорода и одного атома кислорода. Эти данные были всего лишь, несколько лет тому назад пределом наших знаний. В настоящее время в этой области наши знания расширились, мы проникли глубже в сущность материи и знаем также, что там действуют чудовищные силы, скрытые от нашего взора.

Опыты и исследования привели к взгляду, согласно которому сущность атомов сводится к электрическому явлению. Выяснили, что атом состоит из атомного ядра, заряженного положительным электричеством, и из электронов, которые, будучи заряжены отрицательно, движутся вокруг ядра, — иными словами, атом представляет собою бесконечно малую солнечную систему, которая, разумеется, у различных элементов и веществ сгруппирована в динамическом отношении различно, отчего и зависит различие в свойствах элементов. Возникает вопрос: достигнуты ли теперь с помощью этого открытия границы вещества? При современном состоянии научного знания на этот вопрос приходится ответить отрицательно. В наше время естествознание достигло единства познания природы; по одним и тем же законам создаются все существующие элементы химии. Каждый элемент образуется из двух, видов самых основных строительных камней или «кирпичей» мироздания: из минимального количества отрицательного электричества (электрона) и положительного ядра водорода, как ясно высказался проф. Вольфганг Кёлер по вопросу об атомной теории. Что же касается электронов и водородного ядра, то они, по мнению Кёлера, характеризуются, в первую очередь, своим динамическим поведением. Поэтому не следует предполагать, что все наше представление о материи — это утомительная монотонность, в которой существуют лишь атомное ядро и электроны. Дело в том, говорит Кёлер, что когда физик близок к цели, например ему удается выделить из всех химических атомов оба упомянутые кирпича, то это еще совсем не значит, что он должен рассматривать атомы как «безразличные» скопления этих кирпичей. Для того чтобы его система носила стройный характер, он должен приобретать все более глубокое понимание тех специфических динамических сочетаний, в которых определенные группировки упомянутых «кирпичей» существуют в форме соединений, находящихся в постоянном движении.

Из всех атомов простейшим строением обладает атом водорода, ядро которого имеет только один положительный заряд, причем вокруг него кружится только один электрон. Такой атом водорода по величине равен одной стомиллионной сантиметра, а по массе одной квадриллионной доли грамма. Плавающий в море шар диаметром в метр и величина земли дают приблизительное представление о соотношении, существующем между атомом и свинцовой дробинкой. Каждый из этих атомов представляет собою, как упомянуто, самостоятельную солнечную систему. В одном только грамме водорода находится 27 триллионов подобных маленьких солнечных систем. Круговорот их происходит с такой точностью, что нет места для хаоса. Атом водорода, в виду его простоты, является самой малой частицей материи, и это служит основанием для теории построения всей материи, формулируемой в словах: «все состоит из ядра водорода и электрона».

Вслед за атомом водорода идет атом гелия, имеющий ядро с двумя положительными зарядами и два электрона, кружащиеся вокруг ядра. За этими двумя элементами следуют по порядку— литий, бериллий, бор, углерод, азот, кислород и т. д. Максимальный положительный заряд ядра и максимальное число электронов имеют из числа всех элементов радиоактивные вещества. Здесь необходимо дать более подробные объяснения.

Открытие, сделанное в 1895 г. Рентгеном, побудило французского ученого Беккереля заняться изучением солей урана, причем выяснилось, что эти соли после освещения солнечным светом продолжают светиться в темноте. Беккерель затем установил, что препарат урана не только, будучи освещен солнечными лучами, получал свойство сквозь светонепроницаемую бумагу заставлять темнеть фотографическую пластинку, но сохранял это свойство и после пребывания в темноте в течение более или менее долгого срока.

Открытие Беккереля послужило поводом для французского физика м-м Кюри к исследованию, не обладают ли этими свойствами и какой-либо другой металл и чистый уран. Она пришла к выводу, что и смоляная обманка урана, продукт отбросов богемских стекольных заводов, также обладает этим свойством и, в частности, в более сильной степени, нежели чистый уран. Кюри пыталась извлечь вещество, явившееся источником новых явлений, в чистом виде из смоляной обманки, — задача крайне трудная, так как радиоактивные вещества содержатся в ней лишь в совершенно ничтожном количестве. Так, например, из вагона смоляной обманки удалось получить лишь четверть грамма драгоценного вещества. Полученное таким образом вещество обладало свойством выделять лучи, которые никогда не истощались. Даже самое ничтожное количество вещества обладало этим свойством. Флуоресцирующая ширма, употреблявшаяся в целях констатирования присутствия рентгеновских лучей, начинала светиться, когда на нее падали лучи, испускаемые радием. Наэлектризованная шелковая кисточка тотчас же реагировала разрядом, как только в комнате оказывалась ничтожная частица радия. С помощью магнитов удалось установить, что лучи радия имеют различный характер, в связи с чем их разделили на три типа: лучи альфа, бета и гамма. Последние не отклоняются под влиянием магнита, но продолжают свой путь прямолинейно, подобно рентгеновским лучам, и являются в сильнейшей степени проницающими. Лучи-альфа и бета обладают последним свойством в меньшей степени.

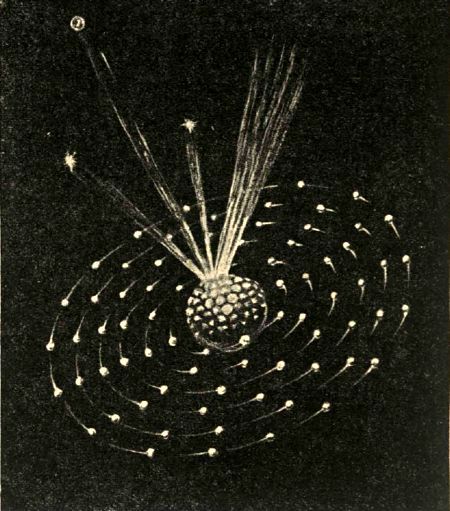

Рис. 13. Распад радиоактивного атомного ядра на ядро гелия, электроны и рентгеновские лучи.