Под занавес — еще об одной тонкой грани, о допустимой мере сложности в компьютерных программах. На сей раз речь идет не о специализированных узкопрофессиональных пакетах. Сейчас меня интересуют обычные утилитки общего назначения. Возьмем, к примеру, тему, часто освещаемую в «Голубятнях»: синхронизация и резервное копирование. Долгое время безусловным фаворитом выступала программа Second Copy 2000, которую я сравнивал с такими монстрами, как PeerSync Pro III и InSync 4.0. В начале года я установил последнюю версию PeerSync 7.1 — и аж присвистнул: ну-у-у, батеньки мои, это я вам скажу и Кетцалькоатль! С новым PeerSync’ом я прожил целую неделю, затем нехотя удалил. Почему? Тот самый случай, когда сложность программы зашкалила, перейдя допустимую грань.

Хорошая программа Second Copy 2000, но все-таки лежит чуточку ниже той грани сложности, которая потребна любому серьезному компьютерному пользователю. Постоянно возникают ситуации, когда видишь: Second Copy 2000 старается изо всех сил, хочет, бедняжка, выполнить поставленную задачу, да не справляется. Скажем, при всяком возникновении внештатной ситуации (типа «залоченного» файла) она начинает паниковать, теряется и лезет в душу к пользователю за поддержкой (задает, типа, вопрос: «Как быть дальше? Что делать? Skip? Retry?»). А пользователя в этот момент под рукой нет, вот и получается: возвращаешься домой, а задание не выполнено.

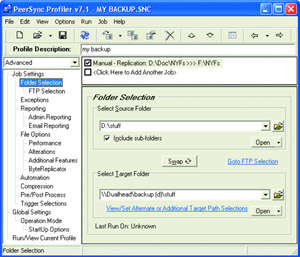

Хорошая программа PeerSync 7.1 (рис. 1). Не кривя душой скажу: может, кажется, всё. Вот только заставить ее это «всё» делать под силу лишь дипломированному специалисту либо закоренелому бездельнику, который может себе позволить роскошь убить три дня на изучение жирного мануала в полтыщи страниц. Иными словами, PeerSync тоже насилует грань, только в другой камасутре — сверху.

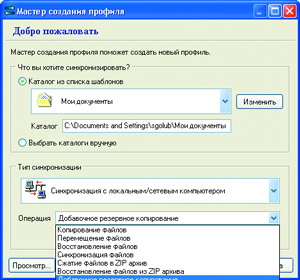

Будем считать, что мне просто повезло, когда я нашел программу золотой середины. Ведь речь идет не об удачном балансе между функциональной глубиной и простой реализации, а об искре гениальности создателей SmartSync Pro, которые сумели добиться столь невероятного результата. Возможности этого синхронизатора огромны: локальный и дистанционный бэкап, интеллектуальная обработка «залоченных» файлов, динамическая фильтрация содержания (что-то вроде архипродвинутого микрософтовского «Портфеля»), все мыслимые и немыслимые типы синхронизации, компрессия и декомпрессия на лету (с последующей передачей архива по ftp) и миллион других фишек. При этом любая операция выполняется чуть ли не одним кликом мыши и с помощью продуманного Мастера подсказок (рис. 2). Добавьте к этому десятки локализаций интерфейса (русский — само собой разумеется) и вы получите программу «на грани». На золотой грани.

Жизнь вне контекста

В 1989 году, на заре перестройки, в СССР приезжала писательница Нина Николаевна Берберова, яркая представительница первой волны русской эмиграции (с 1922 года) и самых влиятельных масонских лож (о коих и поведала читателям в книге «Люди и ложи. Русские масоны ХХ века»). Берберова дебютировала в журнале «Беседа», издававшемся Максимом Горьким и ее мужем, поэтом Владиславом Ходасевичем. В 1950 году переехала в США, где до самой смерти в 1993 году преподавала в Принстонском университете. Именно в статусе профессора кафедры русской литературы Союз писателей СССР и пригласил Берберову посетить родину.

Так как Нина Николаевна была счастливой обладательницей «сине-орлиного» паспорта, ей полагался переводчик. Тот факт, что она говорила по-русски лучше всего Союза писателей СССР вместе взятого, мало волновал бюрократическую систему. За что я ей (системе) глубоко признателен, поскольку переводчиком Берберовой определили вашего старого (а тогда — еще в расцвете двадцатисемилетних сил) голубятника.

Впрочем, переводить все-таки приходилось: с Берберовой приехал ректор Марсельского университета и съемочная группа французского телевидения, которая фиксировала на пленку каждый шаг легендарной старушки в Москве и Ленинграде. Параллельно съемку вели ребята из «Ленфильма», обладавшие, как им казалось, безусловным мандатом — правами хозяев территории. Как вы понимаете, две съемочные группы одновременно работать не могут, к тому же французы еще до поездки заключили с Берберовой эксклюзивный договор, поэтому конфликты возникали практически ежедневно и доходили чуть ли не до драки. Улаживанием этих конфликтов я по большей части и занимался. И вот почему.

Нина Николаевна, восьмидесятивосьмилетняя старушка, хоть и обладала удивительно ясным умом, памятью и сознанием, комплекцией отличалась субтильной, отчего (с учетом возраста!) впадала в полуобморочное состояние не то что от излишне энергичного рукопожатия, но даже от близкого расположения посторонних тел (например, в моменты раздачи автографов на творческих вечерах). Меня она с первой секунды воспринимала исключительно как представителя доблестных органов, и все уверения о филологическом факультете МГУ, аспирантуре и только-только защищенной диссертации встречала снисходительной улыбкой, которую, однако, всегда сопровождала заговорщицким подмигиванием. Чего уж греха таить, любила Нина Николаевна тайные общества плаща и кинжала! К тому же Берберова явно знала о советской истории нечто важное и нам, в этой истории варящимся, недоступное, поэтому мой лже-чекистский блезир ее не только не смущал, а, напротив, очень даже радовал и вдохновлял. Все эти обстоятельства, усиленные моими внушительными габаритами, обеспечили мне роль раз уж не переводчика, то телохранителя, а в ряде обстоятельств — и импресарио. Рано утром я заезжал за Берберовой в гостиницу, она же с невообразимой трогательностью и женственностью, не признающей возрастных границ, брала меня под руку и кокетливо вопрошала: «И куда же мы пойдем сегодня?»

Первыми нас раскусили французы и в миг перешли к лобовой атаке, предложив обменивать бюджет съемочной группы не по реально-уличному курсу три рубля за франк, а по смехотворно-официальному — по десять копеек. Ставка была на то, что в знак признательности я стану сообщать им, а не питерской киногруппе, о ежедневном местонахождении Нины Николаевны. Справедливости ради надо сказать, что на этот отчаянный шаг бедных французов толкнула сама Берберова, которая, хоть и подписала эксклюзивный договор, на все вопросы типа «Куда вы завтра поедете?» невозмутимо отвечала: «Понятия не имею. Спросите у Сергея».

Со своей стороны, питерцы избрали просто идиотский рецепт для входа в доверие: режиссер отозвал меня в сторонку и сказал: «Сергей, ты же советский человек! Почему ты помогаешь снимать французам, а не нам?!» Спустя пару лет, когда пришлось распрощаться со счастливой гуманитарной юностью и податься в перестроечный бузинес, я услышал тот же аргумент из уст представителя ижевских оружейных заводов, возмутившегося, что я играю в команде своего американского партнера, а не заодно с ними. Слово в слово: «Сергей, ты же советский человек!»

За внешней дурашливостью этой зарисовки скрываются емкий культурологический смысл, тонко передающий всю гамму нашей совдепьей природы: и таранная установка на халяву, и святая вера в то, что абстрактные принципы («Ты же советский человек!») гораздо важнее профессиональной лояльности и, тем паче, личного интереса. Картину завершает здоровенный сундук европейско-американских иллюзий и предрассудков о России и ее обитателях.

В свободное от борьбы с враждующими киногруппами время я наслаждался общением с удивительной женщиной. Испытывал искренний пиетет перед ее уникальным жизненным опытом и одновременно возмущался оскорбительными, как мне тогда казалось, суждениями типа: «О, Сергей, вы же ничего тут не знаете про настоящую историю!» Помню, спорил до хрипоты, защищая советскую систему образования, приводил в пример убожество образования американского, о котором тогда уже знал не понаслышке: полгода читал лекции по социальной мифологии аспирантам американских университетов, которые приезжали стажироваться в Москву. Все впустую: Берберова только слушала и, лукаво улыбаясь, подводила итог дискуссии: «Нельзя семьдесят лет находиться вне контекста европейской культуры и истории, не оказавшись при этом оторванной от нее». В 1989 году я категорически не согласился. Сегодня, пятнадцать лет спустя, безоговорочно принимаю суждение славной ровесницы века…