Впрочем, и помимо японского языка, в университете было чему поучиться. В Восточном институте было четыре отделения и семь кафедр. Курс длился четыре года, но в первый год все слушатели изучали только китайский, английский, французский языки, получали начальные знания по географии Китая, Кореи и Японии, знакомились с десятком предметов от истории до гражданского и торгового права, счетоводства и товароведения. Затем на китайско-японском отделении начинали преподавать японский язык, политическое устройство и торгово-промышленную деятельность современной Японии. Упор делался на практическое применение изучаемых предметов. Даже богословие преподавалось так, чтобы ознакомить слушателей с особенностями религий сопредельных стран и деятельностью Русской православной церкви за рубежом. Осваивались не только основные языки, но и диалекты стран-соседей, правила частной и дипломатической переписки, коммерческого, гражданского, уголовного делопроизводств и прочего бюрократического общения на изучаемых языках. Занятия делились на два больших блока: утром — с профессором или лектором; после обеда — с лектором. К этому надо добавить занятия в библиотеке, подготовку докладов и разного рода сообщений, а также проведение самостоятельных исследований студентами. Стоит ли говорить, что объем знаний, которые необходимо было усвоить на высоком уровне, требовал дополнительной самостоятельной подготовки — бесконечной зубрежки, на которую оставалась только ночь[105].

Семнадцатого апреля 1920 года Восточный институт и несколько частных факультетов были преобразованы в Государственный дальневосточный университет. Содержание и формы обучения студентов-восточников от этого принципиально не изменились, но китайское и японское отделения стали самостоятельными, независимыми друг от друга. Студентам было предложено получать специальность по категориям: историко-филологическая, общественно-правовая или общественно-экономическая. В случае с нашим героем ситуация осложнялась тем, что он в некоторые периоды одновременно учился на трех факультетах — восточном, юридическом и историко-филологическом. Ему пришлось выбирать, и в конце концов Роман Ким решил стать японоведом. 12 октября 1921 года он ушел с историко-филологического факультета. Нет свидетельств и об окончании курса факультета юридического, как, впрочем, не сохранились и документы о его отчислении, если таковое имело место быть.

Что же касается военной службы, то едва Роман поступил на первый курс, как во Владивостоке началось восстание чехословацкого корпуса Гайды, после которого, как писал сам Ким, он «дезертировал из штаба». В 1937 году он на допросе рассказал о тех же событиях по-другому: он еще до мятежа составил специальный план по поводу того, как покинуть военную службу. Дело в том, что «к осени 1919 года в стенах нашего университета шли упорные слухи, что намечается реорганизация Штаба и подведомственных ему отделов и возможной переброске нас в г. Омск. Были разговоры о том, что Колчаку, ведшему дела с японцами, необходимо иметь под рукой аппарат экспертов-референтов по японским делам. Это известие сильно взволновало меня. Как сильного япониста, меня могли направить в первую очередь, а я мечтал окончить Восточный институт и стать профессором-японистом»[106].

Претворяя свой план в жизнь, Ким наведался к генконсулу Японии во Владивостоке Кикути Дзиро. Упомянув Ватанабэ, в то время служившего в Москве, Роман предъявил Кикути свое удостоверение студента колледжа Фуцубу (!), сообщил, что учился в Токио по рекомендации Ватанабэ, и немедленно получил документы гражданина Японии, «японскоподданного корейца». «Генконсул Кикути пообещал мне в случае осложнений оказать содействие, то есть помочь мне уйти с военной службы у Колчака… Я представил свое удостоверение воинскому начальнику и копию в Штаб округа и перестал ходить на работу в военно-статистический отдел. Официального приказа о моем отчислении я не получал, меня после этого не вызывали»[107].

Снова возникают вопросы. Как писал сам Роман, его приняли в институт только после того, как он принес справку о том, что его отец — подданный бывшей Российской империи. При этом сын вынужден был запастись справкой о том, что сам он — гражданин Японии, чтобы, по его словам, спастись от мобилизации. Если Роман Николаевич рассказывал правду, то уволили его со службы осенью, но как японского подданного. В таком качестве он не мог поступить в университет, куда представил таинственную бумагу от воинского начальника, и тем не менее поступил. Скорее всего, Роман Ким, составляя анкеты и автобиографии уже много позже, при советской власти, стремился всячески минимизировать упоминания о службе у Колчака, чтобы как можно скорее сняться с опасного для жизни учета бывших белых офицеров (УББО) — существовал такой в нашей стране. Людей, стоявших на этом учете, могли арестовать, бросить в лагерь, расстрелять в любой момент — как классово чуждых, боровшихся против советской власти с оружием в руках, подозрительных и опасных. Поэтому Роман Николаевич и выдумывал истории, укорачивая свой реальный срок службы в белой армии и приписывая себе дезертирство из нее.

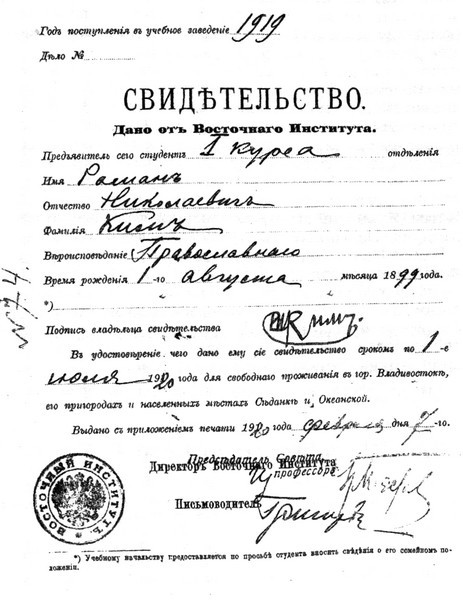

Из фондов Государственного архива Приморского края

Уже в январе следующего, 1920 года в городе вновь сменилась власть. В Иркутске был захвачен и расстрелян адмирал Колчак. Каппель прорывался на юг, в Маньчжурию. В отрезанном от Сибири (казаками атамана Семенова) Приморье партизаны занимали железнодорожные станции и полустанки, медленно, но неуклонно продвигаясь к океану. 31 января их отряды вошли во Владивосток, и Роман Ким «…был назначен заведующим иностранным отделом телеграфного агентства Приморского правительства (коалиция эсеров и большевиков)». Помимо телеграфного агентства студент восточного факультета умудрялся сотрудничать и с кадетской газетой «Голос Родины», и с эсеровскими «Волей» и «Эхом» — «по японской прессе». Переводы японской прессы стали для Кима хорошим практическим дополнением к учебе в университете. Роман шлифовал не только японский, но и русский язык, делая свою речь отточенной и литературной, обрастал связями и интересными знакомствами. 1 марта 1920 года он присутствовал на банкете в ресторане «Золотой рог» в честь Дня независимости Кореи. Японский агент, находившийся там же, пометил в рапорте: «На банкете присутствовали следующие корейцы:…Роман Николаевич Ким (сын Ким Бён Хака, учился в Японии, корреспондент газеты “Эхо”»[108]. Но всё это было лишь подготовкой к настоящей работе. Коренным же переломом в судьбе Романа Николаевича Кима стало его поступление по рекомендации профессора Е. Г. Спальвина в японское телеграфное агентство «Тохо», выполнявшее тогда функции официального рупора Токио.

Глава 7

А БЫЛ ЛИ ШТИРЛИЦ?

Ночью, когда положено спать,

Зорки глаза у нас,

Решимости мы полны.

Ночь. Красное знамя. Розы.

Властителей черная ночь застилает

Наш красный цвет.

Глаза войны…

Знавший Кима писатель Лев Славин говорил о нем: «…в Романе Киме советский мальчишка схватился с выучеником европеизированного японского колледжа. Схватился и победил»[110]. Люди возраста Романа Кима оказывались на самом острие атаки, конфликтуя со старой властью, с новой, друг с другом. Ходили слухи, что во время Гражданской войны у Романа Кима не сложились отношения с Александром Фадеевым, который тоже учился во Владивостоке, что-то произошло между ними в молодости, о чем осторожный Ким не любил рассказывать. Вот и Кимура Хироси в своей статье писал: «У писателя Фадеева, застрелившегося из пистолета в 1956 г., в первом издании дебютного романа “Разгром” было такое предложение: “Студент Ким написал на доске ‘Ура забастовке’”, и это было про “нашего” Кима. Но потом у них испортились отношения, и Фадеев это предложение удалил. Я сам не видел этого первого издания и не знаю, правда это или нет». Однако Кимура, судя по всему, спутал «Разгром» с другим романом Фадеева — «Последний из Удэге». В нем действительно есть такие строки: «…Пока шло собрание, сын корейского купца Пашка Ким, лучший в классе карикатурист, мелом изобразил на доске манифестацию учащихся с плакатом: “Долой тиранию педагогов и варваров-родителей!”». Но если речь идет именно об этом фрагменте, то упоминание «нашего» Кима весьма и весьма сомнительно, хотя у подруги детских лет Фадеева А. Колесниковой есть мимолетное упоминание о некоем «Ромочке Киме» из их компании[111]. Фадеев был моложе Кима на два года, учился в другом владивостокском учебном заведении — Коммерческом училище с 1912 по 1918 год, и, если верить официальной биографии Романа Николаевича, они нигде не должны были пересекаться настолько плотно, чтобы близко познакомиться и что-то не поделить. Представить же, что Роман Ким — сын корейца из сословия янбан, воспитанный в строгих конфуцианских традициях безмерного почитания родителей, вернувшийся по первому слову отца из Японии, где оставил все свои мечты, любовь и перспективы, напишет «долой тиранию варваров-родителей», тоже невозможно. Да и на «почерк» сотрудника военно-статистического отдела Романа Николаевича Кима такая выходка не походит. Если и была у бывшего японского студента, ранее симпатизировавшего кадетам, какая-то тяга к внутрироссийской политической борьбе, то выражалась она не так, да и появилась явно не тогда, как это описано у Кимура.