И за счет этого отношения «часть – целое» мы, как бы, производим обратную процедуру. «Как бы» – говорю я. Сама операция разложения дает качественную границу существования объекта. Был один объект, теперь его нет, вместо него остались части. Поэтому я говорю, что категория целого и части дает, как бы, обратную операцию.

Категория «часть – целое»

Предполагая, что это части того целого, которое было раньше, мы увязываем между собой два хронотопа, т. е. два пространства-времени. Первый – целое, которое существовало раньше, второй – тот, в котором существуют части. Мысленно мы можем прорвать эту границу пространства-времени. Имея целое, мы можем представить, как мы его делим на части, что фиксировано в категории целого и части. Имея части, мы можем представить, как мы вновь соберем целое.

У частей есть свойства – (α), (β), (γ), (δ) и т. д. И вот тут возникает та предметная двойственность, о которой я говорил с самого начала. Операции разложения и мыслимые процедуры сборки – это то, что мы делаем с объектами. А что мы должны делать со свойствами? Свойства мы теперь должны отождествлять. При этом существенны еще отношения между свойствами. И все свойства делятся на свойства, общие для целого и частей, и свойства, различающиеся у целого и у его частей. Общие свойства, в свою очередь, делятся на аддитивные и неаддитивные.

Поэтому если мы разложили объект на части, то в принципе неясно, сохранятся ли у частей какие-либо из свойств целого или не сохранятся. И если сохранятся, то будет ли сумма свойств частей соответствовать какому-то из свойств целого. Если сумма будет соответствовать, мы будем говорить, что это аддитивные свойства. Вес или масса – свойства аддитивные. Я взвешиваю объект, потом разламываю на части, взвешиваю части и получаю тот же вес, только в другом распределении. Другие свойства будут неаддитивными. Может оказаться, что само свойство сохраняется, но в частях его будет меньше или больше, чем в целом.

А может оказаться, что у частей такого свойства, как у целого, вообще не будет. Гегель выразил это очень точно, сказав, что живое частей не имеет – только труп состоит из частей. Если мы разрежем целостный организм на части, мы получим части трупа, а не части организма.

Итак, разделив объект, я теперь должен соотнести свойства частей со свойствами целого. Если мы делим объект, мы хотим знать заранее, какие свойства будут у частей, а собирая объект, мы хотим знать, какие свойства будут у целого. Сегодня, как правило, на подавляющем большинстве наших объектов мы этого не знаем, не умеем этого делать.

Поэтому объекты делятся на те, которые разрезаемы на части, и те, которые нельзя разрезать. Организм нельзя разрезать на части, а тушу – можно. Но сначала и хирург работал, как мясник, он не следовал внутреннему строению объекта, не рассуждал, как Лавуазье, что есть «расчленения, которые природа уже заложила и которым надо следовать», он резал, как попало. Кстати, по отношению к лимфатической системе и к системам биохимической регуляции он и сегодня режет, как попало. Известно, что эти системы существуют и что они очень важны, но локализовать их не удается.

Итак, мы видим, что есть процедура, заданная на объектах, и ей должны соответствовать отношения свойств, зафиксированные в знаках. И мы должны уметь так проделывать эти действия, чтобы они соответствовали членению на части и обратной процедуре сборки. Это сегодня главная проблема теории организации и управления.

Итак, часть, или части, – это то, что получается в результате разрезания.

Связывание частей в целое

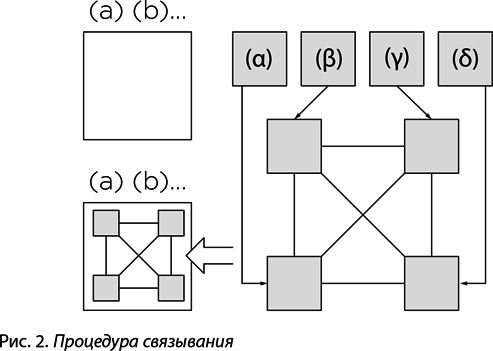

А теперь начинается обратная процедура. Что я должен сделать, чтобы попытаться вернуться к целому? Я должен взять свои четыре части и связать их между собой, наложить на них связи, которые бы их держали. Я мог бы действовать и так: обернуть их обручем, это тоже действовало бы как связь. Тогда бы у меня здесь образовалась двойная структура связи: внутренняя и внешняя. Но это все равно связи (рис. 2).

Итак, идет процедура связывания. Сначала была процедура разложения, а теперь – процедура связывания. Но вот что интересно: я процедуру связывания не представляю как обратную процедуре разложения. Ибо я еще не вернулся к целому. Непонятно, что здесь произошло. Если части есть только у трупа, то представьте себе: я разрезал организм на части, потом я собрал эти части в целое, но организма не получилось. Когда это обстоятельство было зафиксировано, то начали понимать, что такое членение, даже с заданием внутренней структуры, есть процедура особая, приводящая к чему-то другому, нежели исходное целое. И результат такой процедуры разложения и связывания стали соотносить с исходным целым. Начали спрашивать, как полученное относится к исходному целому. И тогда осуществили, по сути дела, операцию вложения: вложили полученное в исходное, как бы внутрь его. И стали говорить о целом. Меня сейчас не очень интересует, выполнима эта процедура или нет. Я говорю о том, что выполняли мысленно. Но далее: свойства (α), (β), (γ), (δ) принадлежат частям – пока я говорю «частям», хотя это не очень точно, и сейчас я исправлюсь. А целое – это исходное целое со свойствами (а), (b), (с) … Мы получили свойства частей и свойства целого, и их надо было как-то различить.

В первую очередь это сделали в термодинамике, различив макроскопический план и микроскопический план, внешний и внутренний. И здесь мы можем говорить о внутреннем устройстве, или строении. А целое у нас остается как рамка, в которую мы это структурированное целое вкладываем.

Элементы

Но вот что важно. Пока я режу, я имею дело с частями. А когда я части связал между собой, то части превращаются в элементы.

Понятие элемента неразрывно связано с понятием связи. Элементы получаются как части, но, после того как мы их связали в целое, они стали тем, что связано. Элементы – это то, что связано, что входит в структуру и структурой организовано.

Понятие элемента вводят Лавуазье и Фуркруа. Элементы – это то, что они объединяют в целое. Но тогда возникает знаменитый парадокс, на который потратили сто лет: есть ли разница между элементом и простым телом? Кстати, до сих пор в таблице элементов Менделеева это спутано. Таблица называется таблицей элементов, а приведены свойства элементов как простых тел, как веществ. Чем простое тело отличается от элемента? Элемент – есть химическая единица, а простое тело – физическая единица. Простое тело всегда представлено молекулой. Элемент – это, скажем, Н, а простое тело – Н2, там обязательно два атома в молекуле.

Правда, сам Менделеев проделал в этом плане большую работу и настаивал на различении элементов и простых тел, подчеркивая, что элементы – это понятия микроскопического, «внутреннего», анализа. Элемент – это то, из чего состоит целое, следовательно, это часть внутри целого, функционирующая в целом, из него, как бы, не вырванная. Простое тело, часть – это когда все разложено и лежит по отдельности. Элементы же существуют только в структуре связей. Следовательно, элемент предполагает два принципиально разных типа свойств-характеристик: свойства его как материала и свойства-функции, рождаемые из связей.

Другими словами, элемент – это не часть. Часть существует, когда я механически разделяю, и каждая часть стала существовать сама по себе как простое тело. А элемент – это то, что существует в связях внутри структуры целого и там функционирует.

Элемент имеет свойства двух типов – атрибутивные свойства и свойства-функции. Свойства-функции – это те, которые появляются у части, когда мы ее включаем в структуру, и исчезают, если мы ее из структуры вынем. Вот если я был мужем, поссорился с женой, пошел в ЗАГС, развелся, я свойство-функцию мужа потерял. Я перестал быть мужем. Ведь быть мужем – это значит находиться в определенном отношении, иметь жену и быть зарегистрированным с соответствующей записью в паспорте. Если эта связь разорвалась, у меня свойство-функция исчезает. Атрибутивные же свойства – это те, которые остаются у элемента независимо от того, находится он в этой системе или нет. Слово «этой» здесь очень значимо. Ведь может оказаться, что свойство, которое при процедуре анализа кажется нам атрибутивным, есть просто функциональное свойство из другой системы.