Таковы общие черты исторической картины возникновения восточнославянской Руси, обоснованные письменными свидетельствами и археологическими данными. Вместе с тем неоднократные попытки конкретизировать эту картину, раскрыть все детали и обстоятельства процесса из-за недостатка фактических данных не выходят пока за рамки весьма туманных и противоречивых гипотез. Остается далеко не выясненным, кем являлись древнейшие русы и где находилась их исконная земля, какое место следует предоставить им на этногеографической карте «Повести временных лет», где их археологические памятники?

В работе «Происхождение названий „Русь“ и „Русская земля“», опубликованной в 1947 г., М. Н. Тихомиров суммировал и тщательно разобрал летописные и иные сведения, свидетельствующие о несостоятельности норманской теории происхождения Руси. Он высказался против популярной одно время компромиссной теории В. А. Брима о двойственном, южном и северном, происхождении Руси, а также против взглядов Л. С. Тивериадского, пытавшегося рассматривать русь не в качестве этнической или территориальной группировки, а в качестве господствующего класса в Древнерусском государстве. По мнению М. Н. Тихомирова, на страницах древнейших летописей, предшествующих составлению первого «норманистского» исторического произведения — «Повести временных лет», отчетливо видна старая традиция, решительно отделяющая Русь от варягов и помещающая ее в области Среднего Поднепровья, на Киевщине. Русь — это южное «племя»; «Русская земля» находилась у западных рубежей Хазарского каганата. Многочисленные свидетельства летописи доказывают, что вплоть до XII–XIII вв. ни Новгородские, ни Смоленские, ни Ростово-Суздальские, ни Галицко-Волынские земли Русью не назывались. За границами древнейшей Русской земли лежали области древлян, дулебов, радимичей, дреговичей и всех северных восточнославянских группировок. В представлениях людей того времени Русью являлась только Киевская земля, где обитали «поляне, яже ныне завомая Русь». «Название „Русь“— древнее прозвище Киевской земли, страны полян, известное уже в первой половине IX в., задолго до завоевания Киева северными князьями».[57]Свою точку зрения М. Н. Тихомиров не считал оригинальной. Он отметил, что еще в середине XIX в. так мыслил А. Федотов. Д. И. Иловайский, С. А. Гедеонов и некоторые другие старые историки-«антинорманисты» также полагали, что Русь — это прежде всего страна полян.

Подобные же соображения были высказаны по данному поводу М. Д. Приселковым и А. Н. Насоновым.[58] Они пришли к выводу, что первоначальное ядро Древнерусского государства — «Русская земля» — это область, лежащая вокруг трех городов — Киева, Чернигова и Переяславля-Русского. Раннефеодальная знать этой области, организовавшая государственный союз, властвовала не только у себя дома — в пределах древнейшей Русской земли, но путем завоеваний распространяла свое господство на другие земли: древлянские, северянские, вятичские, далекие новгородские и др., в том числе и на земли «иних языцей». Население покоренных Русью земель облагалось при этом данью, которая собиралась во время полюдья. Социальные верхи всех покоренных земель, не входивших первоначально в границы «Русской земли», ставились в вассальную зависимость, а в случае сопротивления уничтожались. Так, при Ольге были погублены «лучьшие мужи, иже держаху Деревьску землю».

А. Н. Насонов разделял отрицательное мнение М. Н. Тихомирова по поводу предположения, что русы — это господствующий слой древнерусского общества. Он указывал, что в источниках имеются упоминания как об «имовитых», так и о «неимовитых» русах. «Людьми русскими» называли все население, жившее в пределах «Русской земли». Что же касается вопроса об отношении этого населения к «племенам» «Повести временных лет», то его А. Н. Насонов был склонен решать несколько иначе, чем М. Н. Тихомиров. По мнению А. Н. Насонова, в пределах древнейшей Русской земли кроме полян обитали северяне или часть их, часть радимичей и, может быть, какая-то часть уличей на юге и вятичей на севере. Все это были «племена», оказавшиеся в конце I тыс. н. э. под властью Хазарского каганата, платящие хазарам дань. Этому обстоятельству А. Н. Насонов придавал большое значение. Когда силы хазар стали ослабевать, полагал он, в Среднем Поднепровье на основе связей, сложившихся в условиях борьбы с хазарами, возникло местное восточнославянское государство — «Русская земля» — со славянским каганом во главе. В ходе сложения этого государства борьба с Хазарским каганатом послужила, таким образом, как бы катализатором.

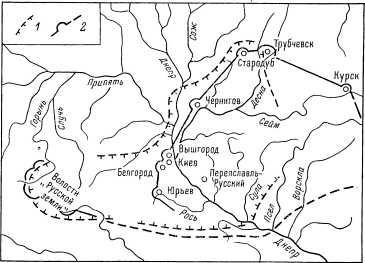

Наиболее полное освещение вопроса о русах и их древнейшей земле было дано в 1953 г. Б. А. Рыбаковым.[59] Его выводы о границах области, называемой вплоть до XII–XIII вв. «Русской землей», сделанные на основании данных летописи, в основных чертах совпадают с границами, предложенными А. Н. Насоновым. Древнейшая Русская земля — это лесостепная часть Среднего Поднепровья, его сравнительно небольшой правобережный участок с городом Киевом и значительная область в Левобережье с Черниговым и Переяславлем. На основании всестороннего анализа летописных сведений Б. А. Рыбаков внес в эту картину ряд существенных уточнений, несколько расширяющих границы древнейшей Русской земли в «узком смысле». По его мнению, ее пределы, в представлении людей XI–XIII вв., достигали на севере Стародуба и Трубчевска, на северо-востоке — Курска, на западе — Белгорода и Юрьева. Кроме этих городов в границах «Русской земли» находились Вышгород, Василев, Треполь, города Поросья, Новгород-Северский, Остерский Городец и некоторые другие. Южные границы определить трудно. Киев, Чернигов и Переяславль-Русский являлись главными центрами древнейшей Руси. Ее «волостью», отношение которой к метрополии остается далеко не ясным, были, возможно, земли по Верхней Горыни (рис. 7).

Рис. 7. Границы древнейшей Русской земли. 1 — по А. Н. Насонову; 2 — по Б. А. Рыбакову.

В XI–XII вв. очерченную область называли Русью или «Русской землей» лишь по традиции, бывшей, однако, очень прочной, свидетельствующей о том, что «Русская земля» в «узком смысле» в свое время была понятием устойчивым и общеупотребительным. Реальная «Русская земля» существовала в течение последних столетий I тыс. н. э.

Б. А. Рыбаков полагал также, что свидетельства летописи позволяют выделить в составе «Русской земли» ее основную часть — «Русь внутри Руси». Это были, по его мнению, Киевщина и примыкающие к ней с юга земли по р. Роси — Поросье.

Выясняя вопрос о руси и пределах ее древнейшей земли, Б. А. Рыбаков обратился к среднеднепровским материалам третьей четверти I тыс. н. э., известным в литературе как «древности антов». Такое имя было присвоено им в 20-х годах А. А. Спицыным.[60] «Древности антов» — это предметы убора и украшения из бронзы и серебра: пальчатые, антропоморфные и зооморфные фибулы, височные кольца, браслеты, подвески, поясные наборы и др., встречающиеся на территории лесостепного Среднего Поднепровья. Нередко они составляют клады, происходят из погребений; имеются находки отдельных вещей. Это предметы повторяющихся, вполне определенных типов, в том числе и таких, какие в других местах не встречаются. Их время А. А. Спицын определял VI–VII вв. Он справедливо отметил, что в комплексе эти древности заметно отличаются от того, чем характеризовалась в это время культура кочевников (аваров, аланов, болгар, хазар), и приближаются в некоторых отношениях к соответствующим древностям славянского средневековья. Отсюда, а также из локализации данных вещей в Среднем Поднепровье последовало предположение, что это древности славянские, антские.

За четверть века, отделяющую работу Б. А. Рыбакова от исследования А. А. Спицына, состав «древностей антов» пополнился новыми находками, в том числе несколькими богатыми кладами. Они еще определеннее обрисовали пределы бытования этого вида древностей. На правом берегу Днепра «древности антов», в частности ряд кладов, происходят главным образом из области бассейна двух днепровских притоков — Роси и Тясмина. В Левобережье они рассеяны по всей лесостепной полосе: по притокам Днепра южнее поречья Десны и Сейма, доходя на востоке до верховьев Северского Донца. Если сравнить область распространения этих древностей с картиной расселения антов, нарисованной древними авторами, то они далеко не совпадают. Древние авторы сообщают, что анты обитали на широких пространствах от Днестра до Днепра и далее к востоку. Область спицынских «древностей антов» могла быть не более чем северо-восточной окраиной антских земель. Совсем к другому результату приводит сопоставление археологической карты «древностей антов» с очерченными выше границами древнейшей Русской земли. Они в основных чертах совпадают. Особенно убедительным является их соответствие в Правобережье. Здесь, недалеко от Днепра и Роси, начиналась земля древлян, лежащая за пределами «Русской земли». На древлянской территории «древности антов» не были обнаружены. Можно указать лишь одно существенное отклонение археологической карты и карты «Русской земли»: «древности антов» почти не распространяются к северу от линии Нижняя Десна — Сейм, за пределами которой лежала значительная, но несомненно окраинная часть древнейшей Руси.