Но если даже оставить в стороне два последних примера — бумеранг Нового Света и гипотетический старо-германский, — как объяснить нахождение этого своеобразного и наиболее странного из всех видов метательного оружия уже только в одной сравнительно небольшой и отграниченной от всего остального мира области между Австралией на юго-востоке и Месопотамией и Египтом на северо-западе? Можно без оговорок думать о заимствовании для области, охватывающей запад Азии и северо-восток Африки, — в особенности в виду других неоднократно обнаруженных взаимоотношений между древними культурными странами к северу от Персидского залива и в долине Нила. Можно также считать Гуджерат и Мадрас расположенными в пределах той же области. Но как понять связь между Южной Азией и Австралией? Если бы бумеранг встречался, или, по крайней мере, если бы были обнаружены его следы в большой островной полосе, идущей без перерывов от Индокитая к Австралии, то можно было бы и здесь считать заимствование доказанным. К сожалению, этого в действительности нет: между страной дравидов и Австралией зияет огромный пробел, и внутри него не обнаружено ни народа, ни племени, которые когда-либо пользовались возвращающимся метательным оружием. В праве ли мы в виду этого заключить, что бумеранг в разных местах является самостоятельным изобретением, так же, как и метательная дубинка американских моки? Но прежде чем мы успеем ответить на этот вопрос утвердительно, выдвигается на сцену старое возражение: почему же, в таком случае, распространение бумеранга ограничивается исключительно одной обособленной областью? Почему его нет у других народов, живущих при одинаковых или сходных естественных условиях? Почему, например, нет его у бушменов и готтентотов Южной Африки, у обитателей внетропической полосы Южной Америки?

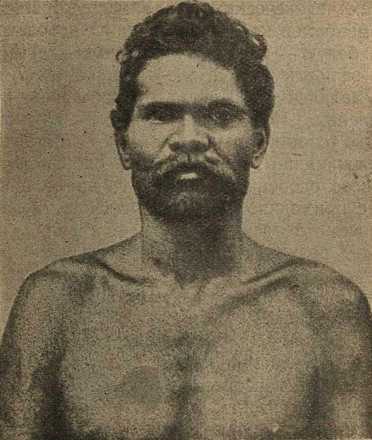

Перед нами снова тщетная попытка приблизиться к решению задачи. Но таким путем мы не достигнем цели; для этого нужно глубже заглянуть в историю человечества и в историю самой земли. И как раз, по прихоти благосклонной судьбы, бумеранг и его распространение представляет весьма подходящий материал для применения и проверки рассматриваемого метода. Многие наблюдатели — вполне беспристрастные антропологи, свободные от предвзятых расовых теорий, — не раз единодушно доказывали физиономическое сходство и расово-анатомическую близость австралийцев к древнему доарийскому слою населения южной части Индостана — дравидам; другие, как Симон и Клаатч, подчеркивают даже весьма сильную расово-биологическую близость между австралийцами и нами, европейцами. В самом деле, рассматривая ряд хороших изображений австралийцев (рис. 10), трудно отказаться от впечатления поразительного сходства, несмотря на все громадные различия, между австралийцами и нами в культурном отношении.

Рис. 10. Австралиец из Квинслэнда.

Мы решаемся утверждать, что иное из этих жалких творений, могло бы, одетое в европейское платье, жить среди нас, никого не поражая своим обликом.

Само собой разумеется, что подобным утверждениям и указаниям придавали мало значения, пока человечество считалось весьма юным, не восходящим далее ледниковой эпохи. Как могли придти в соприкосновение обе группы — австралийцы и дравиды, — если в дилювиальный период распределение суши и очертания Индийского океана почти не изменялись? Теперь, однако, на основании новых данных в области сравнительной анатомии, антропологии и доисторической археологии, мы придерживаемся того взгляда, что род человеческий вовсе не так молод; следы его существования несомненно восходят к третичному периоду, предшествовавшему ледниковой эпохе. Более того, если следовать взгляду самых «передовых» из современных антропологов, как Клаатч-Шентезак и др., — то придется признать, что, по крайней мере, телесное развитие человека в существенных чертах было уже закончено во вторую половину третичного периода.

Можно различно относиться к последнему взгляду: разделять его или считать преждевременным, пока в отложениях третичного периода не найдено бесспорных доказательств; можно и совершенно отвергать его. Но во всяком случае, углубляясь в геологическое прошлое, мы приобретаем необходимую надежную основу, на которой этнография и антропология могут строить свои учения с полной уверенностью в успехе. Прежде всего это относится к антропологии.

III. Новые антропологические учения

Старое и новое разделение рас. Первобытная раса и ее изменяемость. Кожа и волосы, походка и глаз. Причины обособления. Единство человеческого рода и третичный период. Современная расовая картина.

Мы, взрослые люди нынешнего поколения, выросли с убеждением в простом существовании друг подле друга всех человеческих рас, У нас укоренилось старое Блюменбаховское подразделение человечества на пять рас: белую — кавказскую, желтую — монгольскую, черную — эфиопскую, красную — американскую и коричневую — малайскую.

Рис. 11. Монголка (по фотографии, принадлежащей Лейпцигскому музею народоведения).

Иногда принимались и другие подразделения. Но у наших учителей и у нас самих всегда было успокоительное сознание, что все эти группы и расы равноценны, так как они одинаково древни, каждая с ее особенностями. В то время никому и в голову не приходило, что это сосуществование рас представляет в действительности лишь конечное состояние, результат продолжительного развития, которое для каждой из отдельных рас могло иметь совершенно особый характер, могло быть более долгим или кратким, чем у других. При тогдашнем состоянии биологии это и неудивительно.

Современная антропология учит как раз обратному. Вместо прежнего простого сосуществования различных человеческих рас антропология учит последовательности во времени и развитии их; современная антропология, хотя и признает, как прежде, единство и однородность человечества, но считает его теперешний состав сложившимся из частей более или менее далеко отошедших от исходного пункта. Одни части очень резко обособились в определенных направлениях от общей для всех людей исходной формы, возникновение которой, по всем вероятиям, надо отодвинуть весьма далеко вглубь третичного периода; в то же время другие части сравнительно близко стоят к этой первичной форме. Одни, так сказать, пошли в рост, другие же остались на месте. Подобное явление само по себе не представляет ничего странного; его можно, пожалуй, сравнить с судьбой современных человеческих семейств, из которых одни в течение сравнительно короткого промежутка времени непрерывно развиваются телесно, духовно и экономически, тогда как другие, быть может, близко родственные, за то же время совершенно не успевают сколько-нибудь возвыситься над тяжелыми условиями жизни; одна семья пресмыкается на дне человеческого общества, другая поднимается на высшую его ступень. По отношению к чисто физическому развитию и его вариациям антропологи различают определенную амплитуду изменяемости, которая присуща еще теперь каждой расе. Разумеется, она все более суживается для каждой отдельной расы по мере того, как растет дифференциация человечества; следовательно, для исходной формы нашего вида она должна быть наибольшей. Иными словами, эта пока еще не поддающаяся точному определению первичная протораса обладала всеми телесными свойствами, которые мы теперь находим у отдельных рас сгруппированными в различные комплексы. По нашим ходячим методам различения, мы считаем различие в цвете кожи за существенный расовый признак: мы говорим о белой, желтой, черной расе, о краснокожих. Далее, мы подчеркиваем различия в характере волос, противопоставляя гладковолосых обитателей Восточной Азии и Америки курчавому негру и волнистоволосым европейцам. Для антропологов, однако, подобные признаки вовсе не так существенны; антрополог отметит скорее несравненно более определенные различия в анатомическом строении скелета или мягких частей тела. Так, японец, подобно негру, совершенно определенно отличается от европейца строением скелета ступни и всей ноги; обоим, кроме того, свойствен и совершенно иной характер походки. Известный монгольский глаз (рис. 12) также является следствием вполне определенного хода развития этой расы.