Каждое судьбывание, каждое личностное состояние, каждый этап в мистерии жизни можно назвать случайным – не потому, что он никак не проецируется на вертикаль Промысла, а потому, что он в полном смысле этого слова является случаем, то есть чем-то случившимся, произошедшим и пережитым на самом деле. Каждая тварь в творении своеобразна и неповторима именно потому, что она собирает в себе конкретное сочетание случаев и состояний и представляет из себя их персональный результат. Ценности богочеловеческой культуры потому не могут совпадать с ценностями культуры гуманистической, что в следовании персональной комбинации переживаемых духом состояний на поверку не оказывается ничего общеобязательного, хотя данная личность и не может противоречить необходимому порядку вещей. Восходит ли личность к Богу, или нисходит к небытию, она ничего не меняет в самой системе координат; как бы не искажался и не извращался личный крест падающей личности и цивилизации, это не может повлиять на объективную крестную истину мироздания. Личность в гуманизме всегда зафиксирована на определенном личностном состоянии (в лучшем случае, на высшем состоянии в данной судьбе). Однако путь восхождения не есть путь внутрь личности (личностного состояния), это скорее путь внутрь жизни, в глубину таинства жизни, это путь по вертикали Промысла, а не по замкнутому кругу роковой ограниченности. «Дух должен был находить себе пищу в Боге, жить Богом; душа должна была питаться духом; тело должно было жить душею, – таково было первоначальное устроение бессмертной природы человека», – пишет богослов В.Н. Лосский[3].

Каковы же этапы, проходимые творением на пути восхождения? Итак, в центре бытийной вертикали находится человек в его земном послерайском состоянии. Согласно позитивистски ориентированному сознанию, человек промежуточен как срединная ступень в иерархии жизни – он находится между тонко-духовным, ангелическим миром и миром животно-растительного царства. На еще более низкой ступени находится «неорганическое» царство минералов и естественных природных стихий. Вместе с тем такая постановка вопроса не учитывает условность и относительность явленного (феноменального) и сущностного (ноуменального) бытия. Безотносительны лишь предельные состояния мира – Божество, центр бытийного разворачивания, которому соответствует высшая точка Креста (Тайна Жизни) и состояние ничто, отсутствия бытия, представляющее собой последний предел и последнюю окружность бытия, край жизненной сферы, нижнюю точку Креста (Тайна Смерти). Все то, что является нам на шкале между двумя этими пределами, обманчиво и неустойчиво. Под видом ангела может явиться агрессивный призрак ничто, а в облике камня может скрываться духовная сущность. Подлинным критерием восхождения по бытийной шкале следует считать лишь усиление духовной памяти, возрастание степени духовной сожизни со всем творением, увеличение объема и кругозора пережитых состояний. Еще более существенный признак восхождения – регулярность и неподдельность его духовных плодов, постоянное и неуклонное плодоношение личности как в делах ее веры, так и во внешних событиях ее судьбы.

Свобода восходящей личности состоит не в возможности индивидуального выбора тех или иных состояний, но в согласованности со сверхличным отбором состояний, образующих путь личности в Духе Святом. Свобода выбора между горизонтальными началами (лево-правая, магическая ориентация) есть свобода не восходящей, а падающей, то есть находящейся в состоянии «свободного падения» личности, восхождение же предполагает поэтапное синтезирование полярных горизонтальных начал в их вертикальном направлении. Это можно представить себе как их неуклонное сужение к точке, более высокой, чем нынешняя позиция на шкале бытия, в пределе это и есть совпадение полярных начал в центре мироздания, в верхней точке Креста, в Тайне Жизни. Поэтому, если брать Крест не в его статическом, отвлеченном символизме, а в свете динамического принципа, мы могли бы условно соединить дополнительными линиями три его оконечности (правую и левую с верхней). Это дало бы известные очертания «крытого» креста на великорусском погосте, очертания крыши над крестовиной, применяемой для сообщения ей дополнительной прочности и защиты ее от осадков. Крытый Крест представляет собою соединение идей духовной мистерии и домашнего крова, храма и мира, идею державы, то есть удержания всех частных сил и стремлений на пути к коренному началу их происхождения. Такое соединение и удержание и представляет собою символическую форму богочеловеческой культуры.

Русский традиционализм лишь тогда вступает в период настоящего самосознания, когда он уже отказывается от нигилистической критики сатаночеловеческой культуры, отказывается от критицизма как главного способа влиять на действительность и обращается к положительному утверждению своей веры, реальному созиданию богочеловеческой культуры. Если искать соответствующие способы воздействия на мир в прошлых временах, то наиболее близким предлагаемому методу такого созидания культуры окажется опыт догматического творчества, опыт обнаружения истины не через односторонность критицизма, но через форму живого догмата. Можно плевать на прокаженную культуру Блудницы и плакать на реках Вавилонских. Достойнее же утверждать свой ориентирующий столп, собирать и поднимать свой крест, сила которого должна рассеять все наваждения.

2. Философские уклонения около богочеловеческого реализма

Принцип крытого креста, обеспечивающего прочность всей конструкции, направлен на сохранение точного отношения вертикали к горизонтали, то есть на сохранение строгой перпендикулярности судьбы и промысла, окружности Покрова и радиуса Откровения. За всеми этими геометрическими излишествами скрывается та истина, что распад личности влечет за собой безнадежный дуализм судьбы и промысла (происходит психологическое крушение крестного принципа). Крыша крытого креста соединяет его в прочное триединство верхних (жизненных) окончаний, тогда как нижнее окончание креста уходит в небытие ада и смерти.

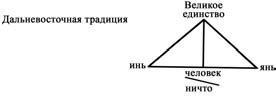

Дуализм лево-правой ориентации, прослеживаемый во многих архаических традициях, во многих классических системах Древнего мира, может свидетельствовать о двух основных мировоззренческих состояниях: о состоянии роковой раздвоенности судьбы и промысла, зла и добра, лжи и правды и т. п., или же о свойстве сложной многополюсной системности, в которой дуализм имеет особое репрезентативное значение, но не скрывает от представителей традиции свою подчиненную внутрисистемную роль. Второе состояние и заключает в себе устойчивую парадигму традиционных обществ, причем в некоторых из них дуализм левых и правых начал приобретает особую мировоззренческую остроту, в других же он растворяется в равновесном ладе нижних и верхних, центральных и периферийных начал. К примеру, при бросающемся в глаза дуализме дальневосточной традиции (инь – ян, земля – небо, корень – дух, мрак – свет, основа – сущность и т. д.) она не только располагает человека в центре своей системы (в центре нашего креста), но и определенно свидетельствует о вертикали этой системы, называя ее наиболее подходящим из имен – Дао (путь). При этом Дао парадоксально сочетает в себе принципы небытия (нижняя точка креста) и Великого Единства (его высшая точка).

В традиции Древнего Египта, напротив, мы не видим обостренного дуализма лево-правых оппозиций. Египетская мифология склонна к уравновешиванию богов с помощью их общего предка или потомка (третье начало сообщает полюсам родство). Более четок в Египте дуализм земной жизни и жизни загробной, однако и здесь, в конечном счете, полную картину представляет триада: смерть – посюсторонняя жизнь – потусторонняя жизнь (подчеркнем, что в нашем кресте ей в определенном аспекте соответствует триада вертикальная, а не горизонтальная). Египтяне увязывали космическую судьбу человека (фараона) с правильностью триединства его душевных состояний. «Ба» может соответствовать левой оконечности креста, «Ху» – правой его оконечности, верхней же оконечности может соответствовать «Ка», дух-двойник фараона, его жизненная сила в ином состоянии бытия. Вероятно, и сама форма пирамид связана с идеей, аналогичной нашему Покрову. Пирамида есть, собственно, «крыша», «сень» над жизненными началами царя[4].