По существу, если мы живем в крепкой и устойчивой традиции, нашему мировоззрению не присущ дуализм жизненных начал, но лишь дуализм уклонений от истины. Собственно, та история философии, которая стала основой мировоззренческого аппарата в образованных кругах европейской цивилизации, является наглядной иллюстрацией томящегося духа мудрости, мудрости, вращающейся в круге категориальной суеты (это суемудрие, если не бояться высказаться слишком резко). Но и в «суемудрии» толк велик, если бросить на него свет от древних ИСТОЧНИКОВ ИСТИНЫ, от имеющих не сугубо человеческое происхождение преданий. Собственно, раннегреческая (дософистическая) философия идет еще в орбите традиционного архаического мироощущения, и наиболее значительные из ее представителей несут на себе печать изначальной «синкретической» мудрости, древней целостности жизненных начал. Аристотель с его последовательным аналитизмом высокомерно отбрасывает в «Метафизике» даже саму мысль о вероятности сознания нескольких бытийных начал древними мудрецами. И если конспиративный характер учения пифагорейцев играл ему в этом на руку, то сильная синкретическая тенденция, скажем, у Гераклита оставалась для Аристотеля только поэзией и не имела права претендовать на большее. Таким образом, для Аристотеля Гераклит становится недо-философом, философом отчасти, между тем как Гераклиту система Аристотеля показалась бы недо-мудростью.

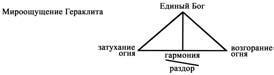

В «поэтичности» Гераклита следует угадывать синкретическую мудрость, адекватное его опыту воспроизведение традиционного знания, что, однако, невозможно зафиксировать в контексте знания анти-традиционного. Лево-правые оппозиции Гераклита призваны подчеркивать руководящий принцип онтологического Строя, строя как гармонии, строя как единого огня, вечно возгарающего и вечно затухающего. При этом сами полюса (благое – дурное, прекрасное – уродливое, чистое – грязное и т. д.) оказываются сторонами мирового парадокса (раздора – согласия), выступающего либо в виде неуловимых, текучих душевных состояний, либо в виде единого Бога – в зависимости от той перспективы, в которой они рассматриваются (перспектива падения либо восхождения).

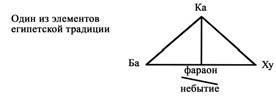

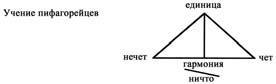

Тот разброс мнений, который существует в науке по поводу пифагорейской мудрости, опять же доказывает, что анти-традиционное мировоззрение обладает неким «иммунитетом» против чистого и ясного духа традиции. Общеизвестные лево-правые оппозиции пифагореизма исходят из Числа как основания, источника и корня бытия. При этом стихией, противоположной числу и присущей его миру гармонии, пифагорейцы называли пустоту (небытие). Природу частных чисел и основных полярных членений мира (тройка и двойка, нечет и чет, предельное и беспредельное) эта пустота «разграничивает».

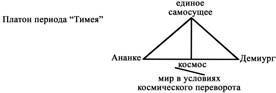

Именно в промежутке между гераклитовским Строем и пифагорейским Числом зарождается идеалистическое учение Платона, легшее в основу анти-традиционного мировоззрения эллинистической и, позднее, новоевропейской культуры. Ранний Платон усугубляет «правый» крен гераклитовского мироощущения, стараясь представить невозможным равновесие своих оппозиций (тело – душа, страсть – разум, Афродита Пандемос – Афродита Урания). Однако постепенно Платон отказывается от дуализма явленного и должного и все больше симпатизирует учению Пифагора, рассматривавшемуся в Греции как хранилище и проводник тайных знаний Египта и мистериальных культов Востока. Принцип единой Меры зрелого Платона возвращает его от интеллектуального эксперимента обратно, к необходимости более близкого изначальному синкретизму мифологического, мифопоэтического подтверждения истины. Развитая в «Тимее» мифологическая система помещает в центре мира сердце (мировую душу, космос), тогда как на полюсах мира оказываются Демиург-отец и мать-Ананке, Ум и материя, голова и чрево, правое (звездное) вращение мира и его левое (планетное) вращение. Вместе с тем перекос горизонтали у Платона настолько существен, что в поздних трудах он создает специальный миф о «космическом перевороте», то есть этапе деградации космоса, наступающем после того, как Демиург перестает вмешиваться в происходящее и мир погрязает в распрях и междоусобицах всех «левых» и «левеющих» начал жизни.

Обращает на себя внимание ярко выраженный количественный приоритет в онтологии древних греков, стремящихся ориентироваться на утраченный традиционализм. Эта тенденция нарастает в неоплатонизме, где бытие, по сути, является вторичным по отношению к принципу первоединства. Плотин не стремится исправить онтологический перекос платонизма, напротив, старается придать этой «истине» священный характер. Собственно, учение об эманациях является следствием дисбаланса жизненных начал (смысла и вещественности, устойчивого и неустойчивого, неизменного и движения, тамошнего и здешнего). Космос Плотина оказывается разделенным на множество ступеней, с каждой из которых можно подниматься и восходить к чистому Нусу как пределу откровения, а можно с треском проваливаться на нижние этажи мира.

По расхожей точке зрения, категориальный аппарат Плотина оказал решающее влияние на отцов Церкви при формировании христианской доктрины. Забегая несколько вперед, отмечу, что система абстрактных триад Плотина построена так, что его «прото-троица» (Первоединое, Ум, душа) описывает собою нисходящую, убывающую траекторию, не только не соответствующую традиционному тринитаризму, не только не подготавливающую содержательный пафос православной догматики, но и делающую его прямо невозможным, несовместимым с учением неоплатонизма.

Обогащенная христианским опытом новоевропейская философия преодолела неосознаваемые самими греками односторонне понятые истины их преданий (Западу в этом помог один из самых решительных зачинателей философского антитрадиционализма Аристотель). Новоевропейский антитрадиционализм постепенно выработал собственную альтернативу христианской патристике, причем эта альтернатива носила характер деградирующего уклонения от средневекового традиционализма. В наиболее ясном виде учение о саморазвитии духовной реальности было сформулировано Гегелем, который констатировал «снятие» противоположности субъективно-мыслимого и объективно-мыслимого в идее. Система триад Гегеля несомненно апеллировала, на бессознательном уровне, к традиционному триединству, знакомому каждому европейцу по Символу веры. Согласно Гегелю, противоречие субъекта и объекта, полагания и полярного ему противополагания диалектически является «мотором» духа, движущегося к конкретизации, истине и полноте. Однако, тезис об историческом «развитии» духа остался недоказуемым, поскольку смена одного духовно-интеллектуального состояния другим, смена одной цивилизации другой цивилизацией даже в изложении самого Гегеля выглядит весьма двусмысленной. Имитация становления единой мировой Традиции на основе прошлого опыта у Гегеля весьма натянута и неестественна, местами же она просто вопиет о своей извращенности. В иерархии состояний бытия, как она построена у Гегеля, в лучшем случае немало «перевертышей». В худшем же случае вся эта иерархия оказывается одной из конструкций, в которой возможная подлинная Традиция мирового духа поставлена с ног на голову. Да и сама механическая зеркальность самосознаний наводит на мысль, что немецкий классик, защищая свою общность и свою культуру, страдал явной близорукостью в вопросах различения духов. Переосмысливая Гегеля, можно сказать, что европейское противоречие субъекта и объекта действительно явилось «мотором» духа, «заводной машиной» духа, движущегося к отвлеченности, обману и пустоте, а вовсе не к абсолютной реальности. Сам дух оказался не тот, именно дух-то и подменили[5].