Мы гораздо лучше осведомлены о расположении племен и даже о размерах занимаемых ими территорий на момент римского завоевания. Рассказы о походах Цезаря, описания, сделанные географами, позволяют определить местонахождение большинства народов. У нас нет уверенности только в отношении небольшого числа мелких племен. Что до территориальных границ, то они приблизительно известны благодаря названиям мест и церковных округов. Из всех топонимов, по-видимому связанных с доримскими границами, самым четким, самым распространенным и, следовательно, самым характерным является тот, что предстает в средневековых формах Equoranda, Equaranda. В современном французском языке это название существует в разных видах: Ingrande в долине Луары, Eygurande в Центральном массиве, Ivrandee Нормандии, Arande, Avarandee Шампани и Бургундии. Лет сто назад ученые впервые заметили, что такое название почти всегда встречается на границах старинных диоцезов. Целое столетие шло собирание и изучение фактов — эти данные не так давно были кратко изложены в работе П. Лёбеля, — что позволило выявить сотню вариантов этого топонима. Большинство названий встречается на пути из одной общины в другую. Некоторые переведены латинским словом Fines, обозначающим границу в дорожных документах первых веков. Так, галльское слово Equoranda состоит из двух частей, из которых вторая означает «граница», «предел», тогда как первую можно отнести к обозначению лошади. Словом Equoranda, по всей видимости, называли пункты, где меняли лошадей, расположенные на границах, установленных порой еще в далекой древности. Некоторые его варианты, обнаруженные внутри общинных земель, очевидно, указывают на более мелкое деление территорий или на изменения границ, существовавших задолго до наступления эры христианства.

С XII в. огромный интерес вызывают границы диоцезов, установленные до 1789 г. Если топонимия позволяет фиксировать только отдельные пункты, расположенные на древних границах, то церковные округа дают возможность восстановить в общих чертах конфигурацию самих границ. Эта связь между диоцезами и территориями галло-римских общин IV в. н. э. является большой удачей для истории. Она возникла вследствие того, что при создании первых диоцезов церковь сохранила в деталях римские административные рамки. Границы диоцезов в принципе повторяли границы общин, в таком виде они и сохранились вплоть до Революции. Разумеется, нет правила без исключений. Некоторые епископства были упразднены, другие созданы, при этом границы подверглись небольшим изменениям. И все же эти исключения известны, и их нетрудно учитывать. Воссоздание границ общин IV в., таким образом, является делом не столь сложным.

Возникает вопрос: в какой мере можно рассчитывать на то, что имеющиеся данные позволят выявить территориальные границы доримской эпохи? Ответ: в довольно большой мере. Римские власти очень мало изменили географические рамки Галлии. Внутри крупных провинций, на которые была поделена Галлия, каждый народ сохранял свою собственную территорию, свой главный населенный пункт. Правда, то тут, то там из соображений политических подправлялись некоторые участки границ, однако такие изменения, похоже, были редкостью. Они мало касались самой линии границы и заключались в отделении или присоединении целиком какой-нибудь более мелкой территориальной единицы, например пага. Таким образом старинные диоцезы косвенно воспроизводят для нас, через границы Римского государства, приблизительную картину территориального деления Галлии до завоевания. Именно с такими оговорками Лоньон, использовав средневековые книги церковных доходов в диоцезах, смог впервые составить карту галльских общин. Несмотря на некоторые ошибки, эта карта дает довольно точное представление об относительной величине различных народов.

2. Народы, населявшие юго-восток Галлии и Аквитанию

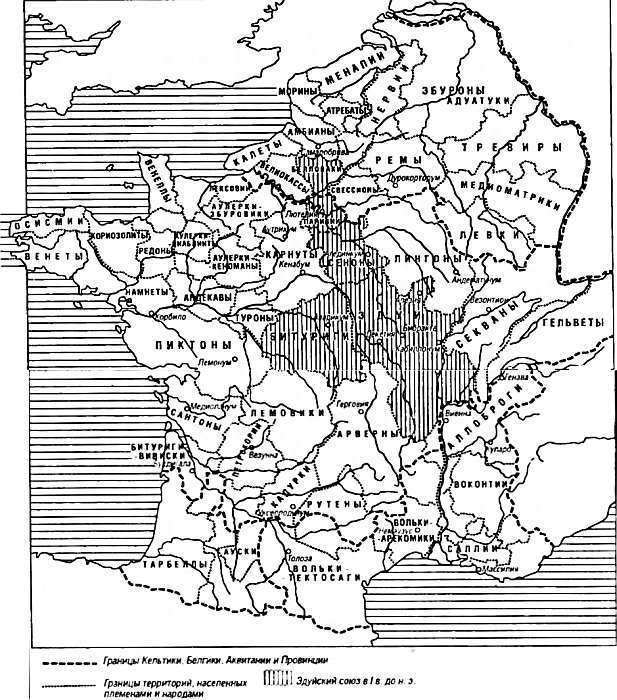

Рассмотрим внимательно карту. Прежде всего мы видим Галлию, поделенную на четыре области — в соответствии с тем, как огрубленно разделил ее Цезарь. На юго-востоке Провинция включает в себя Лангедок и левый берег Роны вплоть до альпийских горных массивов. Эта часть Галлии была завоевана римлянами первой и превращена в провинцию в 121 г. К западу и к югу от Гаронны простирается Аквитания, где кельты смешались с иберами. Центральная часть Галлии представляет собой обширное, густонаселенное пространство, весьма справедливо названное Кельтикой, поскольку население там было более однородным. Кельты прочно обосновались на этих землях уже несколько веков назад. Наконец, к северу от Сены и Марны располагается Белгика, где начатки галльской культуры были ассимилированы и откуда они были частично вытеснены в ходе позднейших вторжений. Этот перечень заслуживает того, чтобы остаться в неизменном виде, поскольку он отражает разные этапы оккупации Галлии и особенности, характерные для населения каждой из областей.

Галлия в середине I в. до н. э. (Карта составлена по «Историческому атласу» Лоньона)

На территории, завоеванной римлянами в 121 г., к западу от Роны можно найти гельвиев, населявших Ардеш, а также многочисленный народ вольков, занимавший земли от средней Гаронны до низовьев Роны, вплоть до переправы близ города Бокер. Таким образом, они контролировали дорогу из Испании в Италию. Но, несмотря на столь выгодное положение, несмотря на размеры их владений, а также древний возраст их поселений и портов, они не смогли создать крепкое сообщество; напротив, они даже разделились — что доказывает их слабость — на вольков-тектосагов на юго-западе, центром которых, несомненно, являлась Тулуза, и вольков-арекомиков на северо-востоке, признававших столицей Ним, выросший вокруг священного источника Немаузуса. К востоку от Роны и на Средиземноморском побережье саллии занимали территорию нынешнего департамента Буш-дю-Рон и частично департамента Вар, иначе говоря, весь район, прилегающий к греческой Массилии, но они не сумели стать моряками и жили замкнуто на своих малоплодородных землях. Кавары, обитавшие по соседству с ними севернее, в поречье Роны, имели преимущество владения богатыми равнинами Воклюза, что позволяло им мирно заниматься возделыванием земли. Выше по течению Роны мы, наконец, встретим могущественный народ аллоброгов, хозяев Савойи и части Дофине. Их города тянулись вдоль реки — это прежде всего Виенна (Вьен), Генава (Женева), оба упоминаемые Цезарем, — или вдоль ее притока Изера — например, Гренобль, в те времена называвшийся Куларо. Народ доблестный, стремившийся к независимости, аллоброги оказали серьезное сопротивление Ганнибалу, а потом римлянам. Последний многочисленный народ, живший между Изером и Дюрансом, воконтии, считали Везон своим главным поселением. Еще далее на восток, вдоль дорог, ведущих к крупным перевалам, жили малые народы, скудные владения которых лежали одно за другим в долине: цевтроны в Тарантезе, медуллы в Морьене, усенны в Уазане, катуриги в верховье Дюранса.

Внутри треугольника, ограниченного Атлантическим побережьем, Гаронной и Пиренеями, обитала группа малых народов со своими характерными чертами. Проникновение к ним галлов, запоздалое и частичное, отнюдь не лишило их влияния иберов. Такие названия городов, как Илиберрис, нынешний Ош, а также имена богов долго напоминали о предшествовавших завоевателях. В старинных текстах фигурирует десятка два народов, зажатых на этом, довольно узком, пространстве: это означает, что округа были очень небольшими. Исключение составляли тарбеллы, владевшие минеральными источниками в Даксе, в то время уже вовсю действовавшими, и ауски, частично населявшие департамент Жер. Еще упомянем конвенов, живших в области Комменж, вазатов в районе Базаса, бойев в области Бюш. Несмотря на местные особенности, эти народы всегда осознавали общность своих интересов; они умели сплачиваться, чтобы защитить себя, и им много раз удавалось обращать в бегство римских легионеров.