После всего сказанного вы вправе задать вопрос: ну, а как же обстоит дело у глухонемых, не умеющих говорить? Да почти так же. Ведь «речь» глухонемых, — во всяком случае, взрослых — это копия, слепок нашей звуковой речи: она состоит из тех же предложений и слов. Только вместо того чтобы подавать их в органы дыхания, мозг «переадресует» их рукам.

Речь и виды речи

До сих пор слова «язык» и «речь» мы употребляли в одном значении, хотя для лингвистов это не одно и то же. Конечно, каждый из нас говорит на русском языке, пользуется лексикой русского языка, строит фразы по правилам русской грамматики.

Но можно ли считать, что все то, что и как мы говорим, заранее предусмотрено в словаре и в грамматике русского языка? Конечно, нет. Например, словарь знает только общеязыковые значения слов; ему известно, что такое, допустим, кошка, только в самых общих чертах. Но вы-то говорите не о какой-то кошке вообще, а о вашей кошке Мурке и связываете со словом «кошка» свои собственные, очень индивидуальные воспоминания, ощущения, эмоции. То же с грамматикой: она предусматривает, как строить, например, предложение, но ей нет дела до того, как именно вы построили данное, конкретное предложение в заданных ею рамках.

Вот эти-то особенности нашей речевой деятельности, не предусмотренные грамматикой и словарем языка, и заставляют говорить наряду с понятием языка и о понятии речи.

Вот отрывок из стихотворения Сергея Есенина:

Золото холодное луны,

Запах олеандра и левкоя.

Хорошо бродить среди покоя

Голубой и ласковой страны… —

и отрывок из книги профессора М. А. Сапожникова «Речевой сигнал в кибернетике и связи»:

«Сравнение ширины частотного диапазона трехполосной передачи с равноценной по разборчивости одной полосы частот показывает, что трехполосная передача дает сужение частотного диапазона примерно в 1,5 раза».

Неужели вся разница между этими отрывками только в индивидуальных особенностях речи авторов? Всякий школьник младшего класса понимает, что в первом случае мы имеем дело со стихами, с поэтической речью, а во втором — с речью научной. Язык остается в обоих случаях один и тот же — русский. Правда, из сокровищницы русского языка здесь и там отбираются разные слова; но забудьте об этом на минуту и сравните между собой только грамматическую и звуковую, фонетическую, сторону обоих отрывков — все равно увидите громадную разницу. У Есенина— короткие назывные предложения (Золото… Запах…), необычный порядок слов (Золото холодное); в технической книге — сложная, запутанная конструкция, построенная по самым строгим требованиям грамматики. У Есенина — ритм, рифма, повторение одних и тех же звуков (золото — запах; золото — холодное — луны; голубой — ласковый; олеандра — левкоя); у Сапожникова ничего похожего на это нет. И самое главное — все эти особенности в определенной мере типичны для всяких стихов и всякой научной книги. Следовательно, поэтическая и научная речь — это разные виды речи. Даже один и тот же человек в зависимости от условий пользуется разными видами речи. Сравните хотя бы речь монологическую (например, лекцию, доклад, рассказ учителя на уроке) и речь диалогическую, когда собеседники обмениваются вопросами, ответами, краткими репликами, иногда не высказывая до конца свою мысль и понимая друг друга с полуслова.

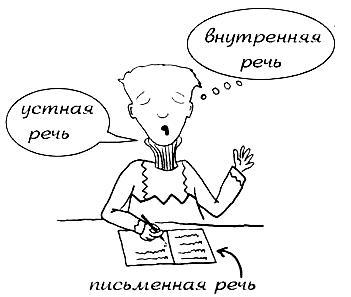

Можно выделить и другие виды речи, например речь устную и письменную.

Внутренняя речь — тоже вид речи. Этим термином ученые называют речь, не произносимую вслух, а существующую только в нашем мозге. Это такая речь, которую мы обращаем к самим себе. Допустим, вы не выучили урока. Учитель берет журнал и смотрит, кого бы ему вызвать. Вы говорите себе мысленно: «Хоть бы меня не спросил». Это и есть внутренняя речь, и даже очень характерный для нее случай — когда в предложении нет подлежащего. Оно для внутренней речи обычно и не нужно: ведь то, о чем мы думаем, в таких случаях у нас перед глазами или, по крайней мере, достаточно ярко представляется нам.

Впрочем, внутренняя речь, хотя она и беззвучна, не так уж отличается от речи внешней, звучащей. И та и другая управляются одними и теми же речевыми механизмами.

Владеете ли Вы русским языком?

Не спешите отвечать на этот вопрос утвердительно. Все зависит от того, что понимать под «владением» языком.

Начнем с того, что русским языком во всем богатстве его грамматики и особенно словаря вообще никто не владеет. Количество слов в современном русском литературном языке приближается к 100 тысячам. Но если мы возьмем количество слов, употребляемых даже самыми крупными русскими писателями, то оно далеко не будет достигать этого числа. Например, Пушкин, к произведениям которого сейчас составлен полный словарь, употреблял «всего-навсего» 21 тысячу слов.

Дело даже не в этом. Владеть языком — значит максимально использовать все выразительные возможности, скрытые в нем; уметь вложить даже в самый малый запас слов, выражений все, что можно в него вложить; уметь понять сказанное так, как оно было сказано. Все это не так просто.

В процессе овладения языком одни и те же результаты могут достигаться разными способами. И ребенок, который учится говорить и уже правильно употребляет звуки и грамматические формы, совершенно необязательно пользуется при этом точно тем же механизмом, что мы с вами.

Когда ребенку исполняется год три — год четыре месяца, он говорит многие слова как будто уже правильно. Но если для нас важно ясно различать похожие слова — именно «кошка», а не «кашка», именно «сало», а не «зала», то ребенок этого возраста, наоборот, усвоив какие-то слова, подгоняет все новые слова под уже знакомые образцы. Поэтому совершенно разные слова начинают у него звучать очень похоже.

В следующие полгода ребенок выучивается различать похожие слова. Но он их различает не потому, что понимает, в чем разница, а только потому, что знает от взрослых, что это разные слова. И только в начале третьего года жизни он овладевает фонетикой родного языка настолько, чтобы не только ясно различать слова, но и понимать, в чем их различие.

А разлагать слова на составляющие их звуки он обычно так и не может научиться до 6–7 лет, иногда до самого поступления в школу. Первоклассники, например, часто не умеют выделить в слове гласные и на вопрос, из каких звуков состоит, скажем, слово «корова», говорят: к, р и в или ка, ро, ва. Но чтобы научиться писать и читать, необходимо уметь разлагать слова на звуки; поэтому все грамотные люди делают такой анализ безошибочно.

Интересно, однако, что в китайском языке дело обстоит не так. Китаец, даже грамотный (знающий иероглифы), если он не знаком с письменностью типа нашей, т. е. с письменностью буквенной, не осознает внутри слога гласный звук.

Значит, есть основание думать, что если бы мы тоже пользовались иероглифической, а не буквенной письменностью (т. е. обозначали бы не отдельные звуки, а целые слова), то, быть может, не умели бы, даже и будучи взрослыми, разлагать слоги на звуки.

Похожее развитие замечается при овладении грамматикой. Какое-то время ребенок правильно употребляет грамматические формы, но они еще изолированы в его мозге, как если бы это были отдельные слова. Лишь потом он начинает понимать, что «столу» и «кошке» — это формы, имеющие одинаковую грамматическую характеристику, а «кошка», «кошки», «кошке» и т. д. объединены в языке в единую систему.

Но особенно важно развитие значений слов. Оно было исследовано в начале 30-х годов советским психологом Л. С. Выготским. Вот что у него получилось.

Оказывается, когда дети разного возраста употребляют даже одни и те же слова, они связывают с ними совершенно разное содержание. Самый маленький ребенок беспорядочно объединяет предметы под одной «шапкой», под одним именем по самым случайным признакам. Например, одно и то же слово (или, вернее, один и тот же звук «кх»), обозначающее кошку, ребенок применяет также к меху (потому что он мягкий) и к булавке (потому что она царапает). Затем образуется, как говорил Выготский, «мышление в комплексах». Это значит, что ребенок объединяет под одним названием разные предметы, исходя не из того, что у них у всех есть какое-то общее качество (т. е. не производя абстракции), а только из того, что в речи взрослых все эти предметы уже объединены. Выготский сравнивал это с положением в семье, все члены которой носят единую фамилию: мы знаем, что Иван Федорович и Мария Сергеевна — Петровы не потому, что у них есть какие-то внешние признаки, специфические именно для Петровых, а чаще всего просто потому, что кто-то нам сказал, что их фамилия Петровы. И только много позже у детей появляется настоящая абстракция и, следовательно, можно говорить о настоящих понятиях.