О сенсорных коррекциях следует добавить еще, что необходимая потребность в них, выявившаяся у высших животных, послужила новым и очень могучим побудителем к дальнейшему развитию головного мозга. Как мы покажем дальше, главным образом эта потребность способствовала развитию так называемых сенсорных полей, т. е. целых сложных слепков из ощущений самых разнообразных органов чувств, слепков, направляющих движения животного или человека и помогающих упорядочению этих движений в пространстве.

Развитие конечностей

Вторым — новшеством, естественно последовавшим за упрочением неокинетической системы с ее суставчатыми рычагами и поперечнополосатыми мышцами, было развитие у животных конечностей. У низших, бесскелетных организмов не было конечностей, в лучшем случае вместо них иногда возникали «ложные конечности» (псевдоподии) вроде лучей морской звезды или «ноги» улитки, которая, по сути дела, есть низ ее туловища. И у позвоночных настоящие конечности выработались далеко не сразу.

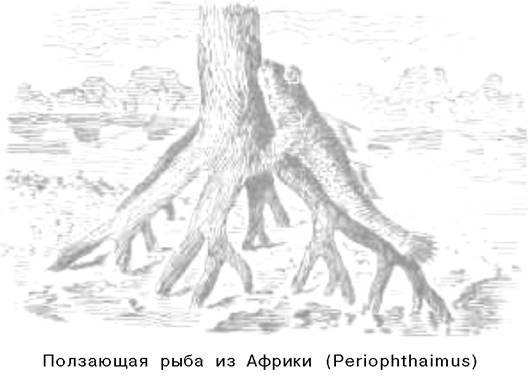

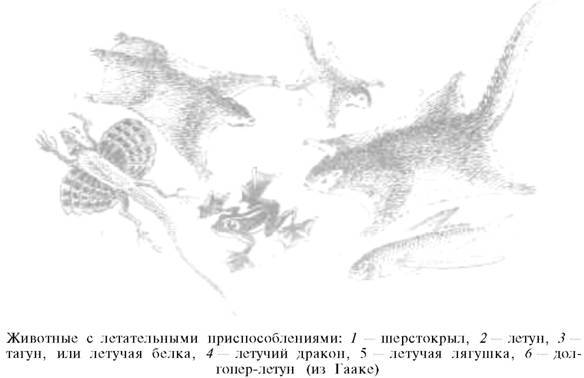

Зачатки конечностей у рыб — боковые плавники — не служат им для передвижения. Чтобы плыть, рыба работает: 1) хвостом, как пропеллером и 2) непарными спинными и брюшными плавниками, которые своими змеистыми колебаниями как бы ввинчиваются в воду. Боковые плавники используются главным образом как рули глубины и отчасти направления. Они начинают превращаться в настоящие конечности только после выхода из воды. В каком-то из периодов эволюции рыбам начало делаться тесно в реках, озерах и океанах. Позвоночные предпринимают попытки к завоеванию других стихий земли: то к выходу в воздух (летучие рыбы, рыбы-ласточки), то к освоению суши (рыба-ползун, двоякодышащие рыбы и т. п.).

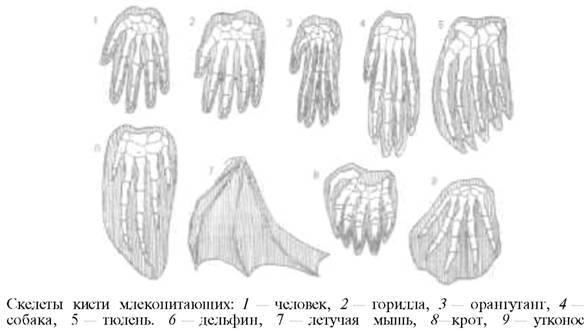

Следующий за рыбами по порядку развития класс позвоночных — амфибии (с греческого — «двужизненные») имеют уже настоящие конечности-лапки, сохраняющие в своих скелетах туже лучистую или кистеобразную форму строения, какою они обладали в плавниках рыбы.

Эволюция и здесь оказалась верной своим обычаям и, избегая крутых новшеств, перекроила понадобившиеся органы из нашедшегося под руками старого материала: лапки — из боковых плавников, легкие для дыхания в воздухе — из плавательного пузыря рыб и т. д. Самое знакомое нам создание из амфибий — лягушка очень показательно повторяет в жизни каждой отдельной особи всю историю выхода водных позвоночных на сушу, навеки отпечатлевшуюся на ней. Она начинает свое существование рыбкой, даже без плавников, дышащей жабрами (головастик), и лишь позднее у нее одновременно рассасываются жабры и хвост и отрастают лапки.

Конечности явились очень глубоким, принципиальным новшеством. Они появились в ту пору, когда древние побудительные причины к члениковому (сегментному) строению тела в большей степени выдохлись и развитие конечностей пошло как бы перешагивая через развалины этого старинного принципа строения, еще сохранявшегося на древнейшей части тела — туловище.

Поэтому, во-первых, сами конечности уже не обнаруживают никаких следов сегментности — это видно хотя бы на способах снабжения их мышц двигательными нервами. Во-вторых, нужно указать здесь на одно обстоятельство, гораздо более важное для нашего изложения. Последовательное развитие у позвоночных неокинетики, за нею — больших двигательных синергии для передвижения по пространству (локомоций) наконец, конечностей как усовершенствованных орудий для такого передвижения, повело к соответствующему обогащению центральной нервной системы приспособлениями, нужными для обслуживания всех этих эволюционных нововведений. Сравнительная анатомия мозга животных показывает, что вся эта серия новшеств более чем какие-либо из предшествующих шагов развития содействовала настоящей централизации в мозгу, появлению в нем первых образований, без оговорок заслуживающих названия головного мозга. Древнейшая часть центральной нервной системы позвоночных — спинной мозг[24] еще полностью выдержан на члениковом (сегментном) типе строения. Новые ядра головного мозга, вырабатывавшиеся в «рыбьем» периоде эволюции позвоночных и окончательно оформившиеся у первого животного с ногами — лягушки, уже полностью надсегментны. Их нервные проводники

управляют уже всем спинным мозгом в целом, и в частности всеми конечностями. Еще важнее отметить тот факт, что деятельность этого верховного головного мозга, управляющего движениями конечностей и локомоциями (мы будем в последующих очерках обозначать его как уровень В), протекает у земноводных полностью по законам неокинетической системы: с относительно высоковольтными и быстро несущимися электрическими сигналами, с повиновением закону «все или ничего» и т. д. Более же древние центры мозга, за которыми у земноводных сохранилось управление туловищем (уровень А по нашим обозначениям), работают в большой мере еще по древнедвигательным законам: с низковольтными, медленными импульсами, с большой степенью участия в них старинной, химической передачи сигналов и т. д. Замечательно здесь то, что даже у нас, людей, обладателей мозга, который сильнее отличается от мозга лягушки, чем многоэтажный дворец от лачуги дикаря, — даже у нас в головном мозгу имеются в раздельном виде уровень В и уровень А, с порядочной четкостью делящие между собой управление конечностями и шейно-туловищной мускулатурой, и даже у нас все еще древний, сегментный, туловищный уровень А в большой степени продолжает работать по тем же древнедвигательным законам. Вопрос об уровнях мы полнее осветим в следующих двух очерках.

Обогащение движений

Все последующее развитие движений у позвоночных — это непрерывное обогащение двигательных средств и возможностей животных от класса к классу и от «года» к «году» нашей хронологической таблицы их эволюции. Это обогащение происходит отнюдь не без причины и не вследствие какой-либо таинственной, заложенной в животных внутренней «пружины», которая побуждает их к непрерывному совершенствованию. Нет, к обогащению двигательных ресурсов ведет все время одна и та же жесткая и безжалостная, чисто внешняя причина: конкуренция и борьба за жизнь. Животным становится тесно от непрерывно идущего размножения. Им не хватает средств питания. Вырабатываются хищные породы, которые предпочитают предоставлять другим животным изыскивание себе пригодного питательного материала и захватывать его уже в готовом, «полуфабрикатном» виде, пожирая этих более слабых животных. У этих последних вырабатываются средства самозащиты: резвые ноги, защитная окраска, броневые покровы, рога и копыта и т. п. Не имеющие таких средств защиты в первую очередь пожираются хищниками, которые, сами того не подозревая, способствуют этим усовершенствованию преследуемых ими пород. В самом деле, наибольшие шансы уцелеть от истребления и еще долго производить похожее на себя потомство имеют те особи, которые, может быть даже случайно, лучше защищены. А самой надежной самозащитой являются все-таки богатые и совершенные двигательные возможности. Тот же закон конкуренции бьет другим концом палки и по хищникам: недостаточно проворные, хитрые и зубастые среди них рискуют умереть с голоду, не будучи в состоянии захватить изловчившуюся в самозащите съедобную живность.