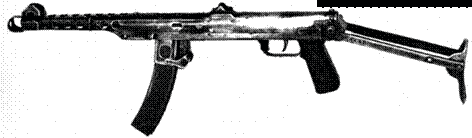

Пистолет-пулемёт Судаева действовал по принципу отдачи свободного затвора, вместо привычного деревянного приклада использовался складывающийся металлический. Капсюль разбивался бойком, жёстко закрепленным в чашечке затвора, с помощью возвратно-боевой пружины. Спусковой механизм допускал ведение только непрерывного огня. Предохранитель от случайных выстрелов, смонтированный в нижней части ствольной коробки, фиксировал затвор как в крайнем переднем, так и в крайнем заднем положениях. Экстракция и отражение стреляной гильзы осуществлялись с помощью подпружиненного выбрасывателя, расположенного в передней части затвора, и отражателя, жёстко закрепленного на дне ствольной коробки. Питание патронами происходило из двухрядного коробчатого магазина на 35 патронов. Пистолет-пулёмет оснащен перекидным прицелом на 100 и 200 метров. Для повышения его устойчивости при стрельбе в передней части кожуха установлен дульный тормоз-компенсатор. В крайнем заднем положении удар подвижных частей смягчается амортизатором затвора. Пистолет-пулемёт снабжен пистолетной рукояткой, для предохранения рук от ожогов ствол защищен кожухом с отверстиями для улучшения циркуляции воздуха. Благодаря удачному сочетанию высоких стрельбовых показателей с небольшими массо-габаритными характеристиками ППС широко применялся в десантных и танковых войсках, использовался войсковыми разведчиками, партизанами. Пистолет-пулемёт Судаева оказался лучшим пистолетом-пулемётом второй мировой войны. Невысокий темп стрельбы ППС обеспечивал лучшую кучность стрельбы и меньший расход боеприпасов, так как стрелок при надлежащем навыке мог вести одиночный огонь, несмотря на то, что спусковой механизм был рассчитан только на автоматическую стрельбу. Благодаря наличию откидного металлического приклада, который в походном положении легко складывался и не мешал при передвижении, и пистолетной рукоятке, ППС был весьма удобен в носке. Магазин его быстро и легко снаряжался и сменялся в любых условиях обстановки и положениях стрелка. Присоединенный к автомату, он не мешал при переноске на ремне и при переползании. При одинаковом носимом запасе патронов ППС был легче ППШ – 41 года с дисковым магазином на 2,2 кг, а с рожковым магазином – на 0,76 кг.

Наряду с высокими боевыми качествами ППС отличался высокой технологичностью. При его производстве более, чем в других образцах аналогичного оружия, применялись штамповочные и сварочные работы. Это обеспечивало простоту изготовления и сравнительно быстрое освоение массового производства на предприятиях, ранее не выпускавших подобной продукции, в частности , на предприятиях, имевших сравнительно маломощное прессовое оборудование ( не более 50 тонн). Как уже отмечалось, ППС был очень экономичен в производстве. Так, на изготовление одного ППШ – 41 требовалось 13,9 кг металла и 7,3 станко-часа, в то время как на изготовление ППС требовалось 6,2 кг металла и 2,7 станко – часа. В целом, как отмечалось, на изготовление одного пистолета-пулемёта Судаева затрачивалось более чем в два раза меньше металла и в три раза меньше станко-часов, чем на пистолет-пулемёт Шпагина. Это означало, что при производственной программе на уровне июля 1942 года (135 тыс.шт.), когда ППС представлялся на утверждение, замена штатного образца новым давала месячную экономию около 1000 – 1100 тонн металла и сокращение станочного парка и рабочей силы на 55-50 процентов. При сохранении же существующих производственных мощностей можно было в течение 5 – 6 месяцев без дополнительных затрат довести выпуск пистолетов-пулемётов до 300 – 350 тысяч в месяц.

В тяжелых условиях блокады Ленинграда при непосредственном участии А.И.Судаева было организовано массовое производство этого оружия. В течение 1943 года по чертежам опытного образца было изготовлено 46 572 пистолета-пулемёта Судаева обр. 1942 г., большая часть которых была направлена в части Ленинградского фронта для прохождения войсковых испытаний и успешно применялась при прорыве блокады Ленинграда. Следует также отметить, что ППС обладал значительным модернизационным потенциалом. При освоении производства и в процессе эксплуатации в реальных фронтовых условиях были выявлены некоторые недостатки конструкции, которые были учтены при организации массового производства образца, получившего наименование «Пистолет- пулемёт системы Судаева обр. 1943 г.» – ППС-43.

Опыт боевых действий во время Великой Отечественной войны показал, что получивший всеобщее признание пистолет-пулемёт позволял разрешить ряд задач, стоящих перед пехотой, так как обладал сравнительно небольшой массой и развивал весьма мощный огонь. Однако дальность действительного огня из этого вида оружия не превышала 200- 300 метров. Однако огонь стрелкового оружия 7,62-мм калибра (за исключением станковых пулемётов) применялся в основном на дальностях не свыше 600 – 800 метров. Винтовочные патроны были разработаны в начале 1ХХ века исходя из обеспечения убойной силы пули на дальностях свыше 2000 метров. Поскольку по опыту боевых действий огонь из стрелкового оружия на этой дальности не велся даже из станковых пулемётов, стало очевидным, что винтовочные патроны обладают излишней мощностью. В связи с этим встал вопрос о создании нового патрона, который по баллистическим данным, массе, габаритам занимал бы промежуточное положение между винтовочным и пистолетным патронами. Такой патрон обеспечивал действительный огонь на значительно больших дальностях по сравнению с пистолетным патроном. По сравнению с винтовочным патроном промежуточный патрон является менее мощным. Работы по созданию промежуточного патрона в нашей стране начались в 1939 году, однако в связи с войной конструкторы были переключены на более актуальные работы. В 1943 году работы по созданию промежуточного патрона были продолжены. В результате на вооружение был принят патрон, разработанный Н.М.Елизаровым и Б.В.Семиным. Принятие патрона обр. 1943 года открыло новые перспективы в конструировании автоматического оружия. Отсутствие фланца упрощало конструкцию механизма питания патронами.

Новый патрон ( масса патрона – 16,2 г, масса пули – 7,9 г, масса заряда- 1,6 г) мог применяться с обыкновенной, трассирующей, бронебойно-зажигательной и зажигательной пулей. Под этот патрон в 1944 году А.И.Судаев разработал новый пистолет – пулемет. Этот автомат имел деревянную ложу с пистолетной рукояткой, складную сошку и секторный прицел, обеспечивавший ведение огня до 800 метров. Магазин рожкового типа вмещал 30 патронов, спусковой механизм позволял вести непрерывную и одиночную стрельбу. В работу автоматики был положен принцип отдачи свободного затвора, имеющего для данного образца большую массу, соответствующую большей, по сравнению с пистолетным патроном, мощности нового патрона. Автомат прошёл полигонные испытания, на которых было рекомендовано доработать некоторые узлы. В мае 1944 г. проводились полигонные испытания этого образца. На испытаниях автомат Судаева хорошо зарекомендовал себя, но некоторые его детали (ударник, стопор газового поршня, выбрасыватель) показали низкую живучесть. Автомат рекомендовали доработать, повысив живучесть деталей и надежность работы автоматики.

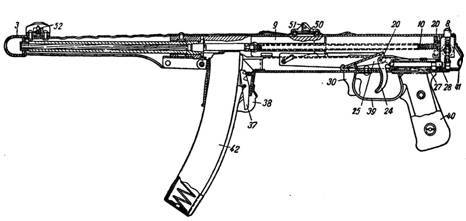

В августе 1944 г. А.И.Судаев представил новый автомат, устройство которого значительно отличалось от предыдущего образца. Его автоматика построена на принципе отвода пороховых газов через отверстие в стенке ствола. Запирание канала ствола осуществляется перекосом затвора. Ударный механизм куркового типа, работает от боевой пружины. Спусковой механизм допускает ведение как одиночного, так и непрерывного огня с помощью горизонтально перемещающегося переводчика. Предохранитель флажкового типа размещён внутри спусковой скобы и запирает курок. Экстракция и отражение стреляной гильзы производятся с помощью выбрасывателя, смонтированного на затворе, и отражателя, жёстко закрепленного на левой стенке ствольной коробки. Питание патронами осуществляется из двухрядного коробчатого магазина на 35 патронов. Прицел секторный, допускающий ведение огня до 800 м. Автомат снабжен деревянным прикладом, пистолетной рукояткой и цевьем. На дульном срезе ствола установлен дульный тормоз – компенсатор. Впереди цевья смонтированы складные сошки. Для крепления штыка на стойке мушки предусмотрен выступ и на переднем торце тормоза-компенсатора – специальная проточка.