Но главная причина, предопределившая наши оперативно-тактические неудачи — это техническая и кадровая незавершенность реорганизации советских танковых войск, хотя и в наличном состоянии они наносили такие удары по врагу, которые ставили его в критическое положение. Эти причины были вскрыты еще в 1941 г., о чем свидетельствуют аналитические доклады и справки Автобронетанкового управления (АБТУ) НКО СССР.

Неудачи механизированных корпусов КОВО/ЮЗФ в сражении под Бродами — Дубно — Ровно — яркий пример того, что победа достигается отнюдь не наличием самой по себе техники в войсках и не количественным ее превосходством. В большей степени важна целая совокупность качественных показателей. В частности: конструктивно-технический уровень оружия, его готовность и восполняемый ресурс, степень овладения им личным составом, способы тактического применения, а также соответствие оружия способам управления и формам организации войск, и т. п. По всем этим качественным показателям преимущество в начале войны оказалось на стороне немцев.

Организация и состав механизированных корпусов КОВО, мало соответствовали требованиям боевых действий. На вооружении танковых подразделений состояли разнотипные машины: многобашенные Т-35 и Т-28, «пехотные» Т-26 и «кавалерийские» БТ, плавающие Т-38 и танкетки Т-27. Передвижение, обслуживание и совместное использование в бою этой разношерстной массы вызывало многочисленные трудности. Устаревшие образцы танков с выработанным ресурсом, соседствовали и сковывали применение новейших КВ и Т-34. Около 700 этих новых танков оказались разбросаны по разным дивизиям и не смогли оказать переломного влияния на ход сражения. Собранные в один кулак КВ и Т-34 могли бы быть использованы с большим эффектом.

В корпусах не успели организовать технически оснащенные тыловые службы. По докладам комкоров, более 50 % танкового парка вышло из строя по техническим причинам (нередко еще на маршах). К тому же призывной состав не успел в полной мере освоить технику.

«Мехкорпуса» оказались механизированы не до конца, однобоко. Недостаток транспорта часто обрекал наших танкистов идти в атаки без поддержки мотопехоты, артиллерии, на бездействие из-за отсутствия горючего, нехватки боеприпасов. Отсутствие ремонтной базы, запчастей, средств эвакуации танков вкупе с неподготовленностью экипажей устранять в полевых условиях даже мелкие неполадки и повреждения приводили к огромным небоевым потерям, превышающим боевые. Показательна выписка из политдонесения ЮЗФ от 8 июля 1941 г.: «В 22-м МК (22.6–6.07.41 г.) потеряно 46 автомашин и 119 танков, из них 58 подорвано нашими частями во время отхода из-за невозможности отремонтировать в пути. Исключительно велики потери КВ в 41-й тд. Из 31 КВ осталось на 6 июля 9 КВ. Подбито противником — 5, подорвано экипажами — 12, отправлено в ремонт — 5. Большие потери КВ объясняются в первую очередь слабой техподготовкой экипажей, низким знанием матчасти, а также отсутствием запчастей.

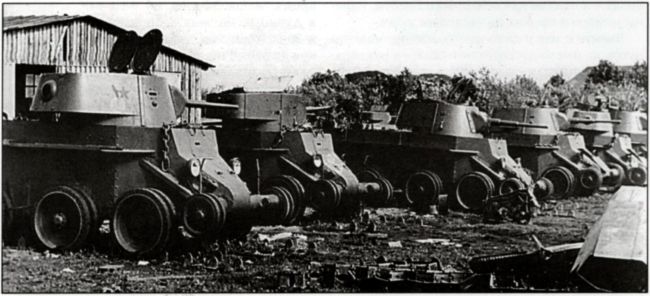

Строй танков БТ-7, находящихся а ремонте. Количество боеспособных танков в мехкорпусах ЮЗФ на 22 июня 1941 г. составляло около 85 % от общего числа.

Были случаи, когда экипажи не могли устранить неисправности танков и подрывали их». «Были случаи» — явная натяжка. Когда подбито в бою 5, а «самоуничтожено» 12, то это уже печальная практика, что подтверждается аналогичными данными по другим корпусам. В 8-й тд 4-го МК из 316 танков за 2 месяца боевые потери составили 85 танков, а не боевые — 138, причем самоуничтоженных — 107. По 10-й тд 15-го МК: из 44 Т-28 подбито — 4, а оставлено при отходе (т. е. в лучшем случае приведено в негодность экипажами) — 37, из 147 БТ соответственно — 54 и 46. За месяц боевых действий довоенные тысячи наших танков превратились в металлолом. В июле силы мехкорпусов были исчерпаны. По справкам штаба Юго-Западного фронта, на 22 июля 1941 г. половина всех танковых дивизий насчитывали по 1–2 тыс. чел., 40 % — по 3–5 тыс. чел. и 10 % — по 10–16 тыс. чел. Из 12 дивизий только две имели по 118 и 87 танков. В остальных — всего по несколько танков.

Приведенные факты позволяют скорректировать многократное танковое превосходство наших мехкорпусов над немецкими. На 22 июня в шести корпусах имелось около 3894 танка, поднято по тревоге на 10 % меньше (около 3500), до позиций дошло 50 %. Поэтому непосредственно в сражение вступили порядка 1750 танков. Но и это число в ходе первых же боев продолжало таять на глазах из-за невозможности эвакуации и ремонта бронетехники. Поэтому количественное превосходство советских бронетанковых сил оказалось весьма эфемерным, а превосходством по другим показателям обладал противник. Немцы свои разбитые и потрепанные дивизии быстро восстанавливали резервными танками, мототехникой и подготовленными экипажами, тогда как наши мехкорпуса, не получая пополнений сворачивали свои дивизии в сводные отряды.

Другую группу причин наших неудач составляют недостатки в организации и управлении боевых действий. Подчинение мехкорпусов армиям исходило из устаревшей тактики использования танков как таранов «позиционной войны». Такой взгляд лишал танковые соединения оперативной самостоятельности. Штабы армий совершенно не были подготовлены к управлению крупными самостоятельными механизированными соединениями и использовали их в сугубо армейских интересах: для поддержки пехоты, для ликвидации десантов, для «затыкания дыр», бросали их в лобовые атаки на подготовленную оборону. Разведка в интересах танковых войск совершенно не велась. Возможности матчасти мехкорпусов и особенности их тактики не учитывались. Показателен пример с 41-й тд 22-го МК, которая 22 июня по мобплану ушла на Ковель с направления главного удара немцев, а затем была подчинена 15-му стрелковому корпусу и разбросана подразделениями по дивизиям и полкам для поддержки пехоты, охраны штабов и прочих не танковых задач.

Вместе с тем и само командование мехкорпусов не имело достаточного опыта в руководстве крупными и самостоятельными танковыми соединениями. В их составе находилось немало командиров с боевым опытом, но общевойсковым, а не танковым — последних было немного. Поэтому они, как и штабы, укомплектованные в основном общевойсковыми командирами, не служившими ранее в танковых частях, не владели в полной мере оперативно-тактическим кругозором, специфичным для танковых войск. Отсюда недочеты и промахи: лобовые атаки на сильные не расстроенные группировки вместо глубоких обходных ударов по их слабым местам, по коммуникациям и тылам. Стремление действовать немедленно и прямо преобладало над осмотрительным расчетом и шло в ущерб маневренности.

Сгоревший БТ-7 на обочине дороги. Из-за невозможности эвакуировать поврежденную технику нашим танкистам приходилось «самоуничтожать» ее, чтобы не отдавать врагу.

Отрицательно сказывалось и характерное для 1941 г. стремление многих командиров «воодушевлять личным примером». Вместо того, чтобы организовать твердое управление со своих КП, держать связь с соседями и штабами, командиры сами бросались в бой, в передовые части, давали указания, не зная, как складывается бой, действовали, как им казалось смело и решительно, и часто в ущерб себе и соседям. Вдобавок — такие порывы давали большое число потерь командного состава. Таким образом, получалось, что хотя мехкорпуса сражались смело и атаковали противника решительно, но их штабы были малооперативны, а командиры не имели связи между собой, и нередко наносили удары «вслепую».

Определенная доля ответственности за неудачи ложится на Ставку и командование фронта. Директива наркома № 3 от 22.6.41 г. о контрнаступлении на Люблин, принятая с согласия И. В. Сталина, была явно невыполнимой. Г. К. Жуков отмечает, что ставя эту задачу, ни Ставка, ни командование фронта не знали реальной обстановки и исходили из одного лишь стремления к активности без учета возможностей войск. Командование фронта при всей своей твердости и волевой настойчивости допустило ряд ошибок и просчетов в организации танкового контрудара. Поспешность в решениях при почти полном отсутствии информации об обстановке вела к частой перемене задач, обилию противоречивых приказов и ставило корпуса в трудное положение. Самым большим просчетом командования явилось отсутствие взаимодействия в масштабах фронта. Еще раз следует отметить из рук вон плохо организованную связь. 26–30 июня 8-й, 19-й мехкорпуса и 36-й стрелковый дважды и очень глубоко — на 30 км (а передовые отряды на 10–12 км) — врезались в оба фланга немецкого 48-го мотокорпуса. В то же время, наша 34-я тд из 8-го МК ворвалась в Дубно и, не зная о прорыве к Дубно 19-го и 36-го корпусов, сражалась там 5 суток, стянув на себя 6 немецких дивизий. Для немецкого командования удар и прорыв оказались неожиданным, их танки далеко оторвались от пехоты, и отсечение и окружение немецких «панцердивизий» было вполне возможно, но операция не была доведена до логического конца по сути дела из-за отсутствия связи. Слабая координация со стороны штаба фронта, взаимная неосведомленность приводили к изолированности действий советских мехкорпусов, к ударам без учета общей оперативной обстановки.