Следующей вариацией дикого человека из Ирландии является Суибне, герой саги XII в. Суибне — одновременно: 1) безумец; 2) демон, способный предсказывать будущее; 3) существо, обликом подобное зверю; 4) добровольный изгой, искупающий свой грех; 5) человек, наделенный пророческим даром. Покрытый перьями или чем-то наподобие перьев он способен летать или очень быстро двигаться. Несмотря на постоянную жизнь в лесу, Суибне сторонится животных и смотрит на них всегда издали и даже с некоторой опаской. Иногда он жалуется, что лисы, олени и другие звери бегут от него.

В романе Кретьена де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом» (1180) выведены сразу три лесных человека. Первый — это сам Ивейн. Не сдержав данное жене обещание, отвергнутый ею, он сходит с ума, покидает двор короля Артура и бежит в лес, где делается «стрелком из лука, диким и нагим поедателем сырого мяса». Второй — отшельник, избежавший полного превращения в дикаря. У него есть маленькая хижина, он выжигает участки леса, а затем возделывает их, покупает и ест хлеб, поддерживает контакты с приходящими к нему людьми. Наконец, в лесу обитает настоящий дикий человек — уродливый «виллан, похожий на мавра». «Голова у него была громадная, больше, чем у дикой лошади или иного другого зверя, волосы всклокоченные, лоб, двух пядей шириной, порос шерстью, уши огромные, как у слона, покрыты мхом; вдобавок у него были невероятно густые брови, плоское лицо, глаза как у совы, нос как у кота, рот, похожий на волчью пасть, острые и желтые зубы, как у кабана, черная борода и свалявшиеся усы; подбородок касался груди, а спина была длинная, горбатая и сутулая. Он опирался на дубину, а одет был в странный наряд, изготовленный не из холста и не из шерсти, а из двух бычьих шкур, что болтались на нем, привязанные к шее». Человеку повинуется стадо диких быков, яростно борющихся друг с другом.

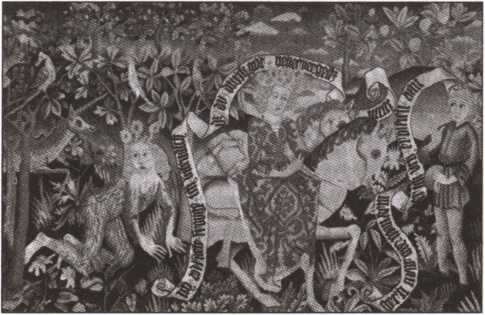

История одичавшего принца и принцессы.

Гобелен 1490 г., иллюстрирующий поэму XV в.

О дикости принца свидетельствуют его поза и шерсть на теле

В одной из французских легенд одичавшего Мерлина ловят у источника (озера, колодца), опоив вином, и ведут, связанного цепями, чтобы он помог завершить постройку замка Вортигерна. В сказании «Сигенот» (XIII в.) из цикла немецкоязычных легенд о Дитрихе Бернском герой сражается с диким человеком, покрытым с головы до ног шерстью. Карлик, находящийся в плену у дикаря, называет того дьяволом. Меч Дитриха вязнет в длинных волосах, затем рыцарь безуспешно пытается добраться до горла соперника. Карлик советует Дитриху стукнуть дикаря рукояткой меча по уху. Так герой одерживает победу.

В позднесредневековой литературе дикий человек получает путевку в высший свет. Во французском романе «История рыцаря с лебедем» отшельник обращает поросшего волосами дикаря в христианство, и вскоре новообращенный достигает вершин рыцарской славы. В романе «Валентин и Орсон» бывший дикарь Орсон сам делается духовным наставником.

А вот и бретонский вариант легенды. Мерлин (Мерлик) живет в одиночку в лесной глуши, ни с кем из людей не общается и отпугивает незваных гостей. Он «босой, одетый в белый балахон, спускающийся до самых пят. Волосы у него седые, а борода, доходящая до пояса, похожа на серый мох, которым обрастают старые деревья». В королевском замке от него ждут полезных советов и поэтому устраивают ему ловушку. При виде изысканных яств он теряет бдительность и попадается в клетку. Пленника отвозят к королю, и, по одной из версий, он становится мудрым советником, а по другой — королевский сын помогает ему сбежать.

Изложенные случаи — капля в море всех повествований о лесном человеке, но их хватит, чтобы отследить главные составляющие его литературного образа. Это обычный человек, демон или сын демона, пророк или проклятый. Он управляет зверями или боится их, сам походит на зверя или на птицу. Он груб и смешлив, падок до еды и питья, но может подолгу обходиться без них. Он осведомлен о судьбах мира и бывает обманут, как последний глупец. Он уродлив и рыцарственен, ве-личественен и жалок.

Столь противоречивые данные свидетельствуют о кардинальных изменениях, которые претерпел изначальный образ дикаря. От Фер Кайле до Орсона пройден длинный путь, и где-то посредине находится бретонский Мерлин, вмещающий в себя героя куртуазных поэм и персонажа народных сказок.

Человек или демон?

Чтобы добраться до первообраза, постараемся сначала исключить исторические ассоциации и заимствования из сказок. Мотивы искупления грехов, аскетического подвига и ухода от мирской жизни взяты из церковной традиции, в которой лес и пустыня считались основным «полигоном» для борьбы с дьяволом[40]. Святой Перегрин, войдя однажды в темный лес, очутился посреди скопища демонов во всевозможных обличьях, которые возопили к святому: «Зачем ты явился сюда? Этот лес — наш».

В легендах кельтов — христиан святые живут в лесу, окруженные не монастырской братией, а лесным зверьем. К ним приходят за советом не только крестьяне, но и короли, как в ирландской поэме X в. Этим отчасти объясняется пророческий дар дикого человека и интерес к нему со стороны сильных мира сего.

Побег в лес и одичание также имеют исторические корни. Р. Бернхаймер утверждает, что по своему происхождению дикари из легенд — это обыкновенные люди, которые деградировали и уподобились животным. Причиной их отчуждения могло служить либо временное помешательство, либо феномен Маугли — человека, угодившего в лес в младенческом возрасте и выросшего среди животных. Нашему современнику, наслышанному об ужасах прошлого, средневековый мир представляется не имеющей границ психлечебницей. Оторванность ее пациентов от реальности, подпитываемая каждодневными страхами, благоприятствовала развитию шизофрении, а жизнь научала жестокости, поэтому детей уносили и уводили в лес целыми группами.

Горгулья на фасаде собора Нотр-Дам де Мулен (XVI в.)

Списывать на болезнь не понятные тебе и не разделяемые тобою поступки и побуждения — уловка старая как мир. Мерлин, Ивейн, Тристан — все они прошли через стадию юродства. А относительно ирландских безумцев у нас имеется свидетельство автора норвежского трактата «Королевское зерцало» (1250), описывающего так называемых gelt (этим словом поименован и Суибне) — воинов, лишающихся рассудка на поле боя: «Когда сходятся две армии, образуются два боевых порядка и из обоих раздаются дикие боевые крики, при этом случается, что мягчайшие и самые молодые люди, которые ранее еще не участвовали в битвах, от ужаса и страха теряют рассудок; тогда они убегают от других в леса и питаются, как звери, они избегают человеческого общества, как дикие звери». Они научаются лазать по деревьям, как обезьяны или белки, а после двадцати лет пребывания в лесу у них вырастают «перья, как у птиц, защищающие их от холода и мороза».

Норвежец отличает этих сумасшедших от другого существа, обитающего в лесах Ирландии: «Случается в той земле еще, что люди вдруг встречают в лесу странного зверя, о котором трудно сказать, человек он или зверь, потому что никто еще ни разу не слышал из его уст ни одного слова, так что даже трудно сказать, понимает ли он вообще человеческую речь. Но при этом он выглядит совсем как обычный человек: у него две руки и две ноги и человеческое лицо, разве только растут на его теле волосы, подобные звериной шерсти. А по всей спине его растет грива, как у лошадей, она длинная, грубая и черная и порой достигает она такой длины, что когда человек этот останавливается, спадают его волосы до самой земли». Это описание заметно ближе к интересующему нас первообразу.

Следующий мотив — помощь, которую дикий человек оказывает людям. Советы он дает неохотно и с горькой насмешкой, как Мерлин, или добровольно, как персонажи из «Мабиногиона» и «Ивейна». Иногда, чтобы воспользоваться услугами дикаря, приходится его отлавливать. Следовательно, он не может соотноситься с пророком или святым. Издревле в лесах и пустынях ловили существ демонических и довольно презренных. В качестве приманки служила не чудесная музыка, а вино, отведав которое дикарь крепко засыпал и позволял себя связать.