И еще несколько существенных замечаний.

Во-первых, бортничество является исключительной и уникальной сельскохозяйственной системой, ибо резко отличается от других видов сельского хозяйствования тем, что не насилует, не калечит и не уничтожает природу, а, наоборот, максимально в нее вписываясь, существенно ее улучшает. Действительно, если земледелие и скотоводство приводят к деградации почв, то бортничество всемерно улучшает природу, так как наращивание массы пчел приводит к интенсивному опылению близлежащих растений и, следовательно, к увеличению их продуктивности.

Во-вторых, бортничество при всем этом имеет удивительную продуктивность.

Чтобы не быть голословными, снова обратимся к работе Е. Васильевой и И. Халифмана: "Итальянец Павел Иовий, составивший в первой половине XVI в. описание Московии, сообщал: "Самое важное произведение московской земли есть мед и воск. Вся страна изобилует плодоносными пчелами, которые кладут мед не в искусственных крестьянских ульях, но в древесных дуплах… В дремучих лесах и рощах ветви дерев часто бывают усыпаны роями пчел… В дуплах нередко находят множество больших сотов старого меду, оставляемые пчелами, и так как поселяне не успевают осмотреть каждое дерево, то весьма часто встречаются соты чрезвычайной толщины".

Другой иностранец в том же XVI в. писал о правобережье Днепра: "Здесь леса медом и пасеками изобильно обогащены, везде чрезвычайно много ульев и выдолбленных пней, в которые пчелы складывают свой мед"" [10].

Так вот, в то время Россия собирала меда в 14 раз больше, чем весь мир в наше время.

Тогда, когда русское пчеловодство перешло на так называемую прогрессивную систему ульевого пчеловодства, производство меда стало ничтожно малым. Достоинством и уникальностью бортничества является то, что при таком методе ведения хозяйства пчеловод не загоняет пчелу в неестественные для нее условия улья, где она подвержена жаре, холоду, сырости, тесноте, электрическим и магнитным полям и так далее, а предлагает ей искусственное дупло, максимально приближенное к естественному жилью дикой пчелы. И вот в этом слове "предлагает" заключено главное. Ибо человек с пчелой выступают в этом случае как партнеры. Пчела имеет выбор: селиться или не селиться и занимает только те борти, которые ей нравятся, то есть те, которые максимально удовлетворяют нужды пчелы, а человек за это забирает у пчелы часть меда. Естественно, что в этом случае пчела живет и работает в максимально комфортных условиях и, как следствие, дает максимально возможное количество меда, которое значительно превышает то, что можно получить в улье. Таким образом, получается, что бортничество — это наиболее рациональный и прогрессивный способ ведения хозяйства.

Это как раз тот редкий случай, когда человек ведет себя как царь природы, как заповедано ему Создателем, а не как тать и грабитель, разоряющий ее.

К глубокому сожалению, русские и другие венедские народы "продали свое первородство", отказавшись от гениального изобретения своих предков в пользу примитивного, но модного новшества, а вот башкиры проявили здоровый консерватизм, то есть мудрость, сохранив его. И за это им глубокий поклон.

И, видимо, не зря само название "башкир" несет в себе понятие мудрости. Слово состоит из двух корней: башк- и — ир, которые могут быть переведены с тюркского как "голова, головастый" и "человек" (есть такое выражение "башковитый мужик"). Следовательно, башкиры — это мудрецы, мудрые мужи.

Все так, скажет проницательный читатель, но ведь это домыслы, а не доказательства, так как полных и всеобъемлющих данных у автора нет.

И с этим, к сожалению, нельзя не согласиться. У автора нет информации о том, что бортничество было и у других венедских народов, например у латышей или чехов, тем более, нет никаких сведений об этом явлении у венецианцев или андалузцев. Автора самого терзает, например, такой вопрос: а не является ли бортничество исконно российским изобретением? В том смысле, что не были ли изобретателями бортничества народы, заселившие нашу землю до прихода сюда и славян, и булгар? Не является ли бортничество изобретением наших угро-финских предков? Ведь есть сведения и такого рода.

"Геродот, ссылаясь на свидетельства фракиян, сообщал: "Земля по ту сторону Истра (то есть Дуная) заполнена пчелами, и потому через нее нельзя пройти дальше". Утверждение звучит как гипербола. Но, сообщая о торговле Хазарин с Византией в VII–IX веках нашей эры, профессор Ю. В. Готье ставит в перечне товаров на первое место мед, а сообщая о мордве — "на плесе между устьем Оки и устьем Камы", — пишет, что основными продуктами их экспорта были пушнина, мед и воск" [10].

Вопросы, вопросы, вопросы… И, как говорится, вопрос остается открытым для науки. И все же! Ведь никто еще не изучал историю пчеловодства в горах Эльбурса!

Суда булгар

Болгарский торговый корабль

Если о торговле волжских булгар мы знаем из работ арабских и персидских историков, а о татарских купцах известно из русских летописей, то о булгарских судах информации чрезвычайно мало.

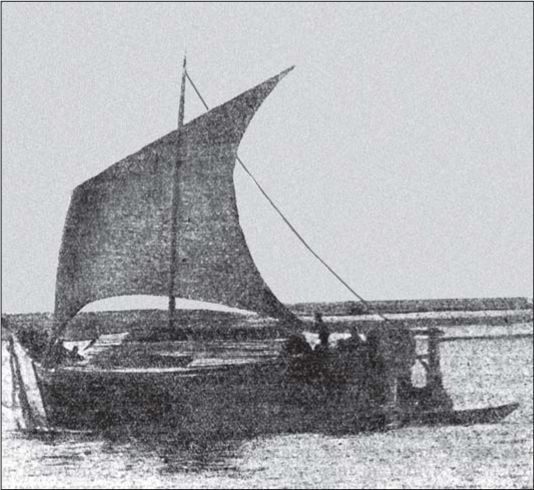

Попытку воссоздать древнее булгарское судно сделали болгарские исследователи И. Тодоров и Г. Водничаров в работе "Кораби и корабни модели" [61]. Оно изображено на рис. с. 369.

Из рисунка явствует, что архитектурный тип судна аналогичен когу, т. е. близок к венедским судам и судам Востока — дау.

К аналогичным судам можно отнести и волжско-татарские енотаевки, или асламки.

Болгарский торговый корабль (XIII–XIV вв.)

Асламки (енотаевки, арбузницы)

Асламки (или, как произносят иногда, асланки) — небольшие грузовые суда полуморского типа, распространенные особенно среди татар и плававшие в прежнее время по всему Поволжью, ныне же преимущественно обращающиеся между Саратовом и Астраханью. Размеры асламок: длина от 6 до 12 саж., ширина 2–3 саж., высота бортов (от днища) 13–18 четв. и больше; грузоподъемность от 1000 до 5000 пуд. и выше, на осадке 9—13 четв. Продолжительность службы 5–8 лет.

Строятся они, главным образом, в Астрахани, Царицыне, в селе Бор против Нижнего Новгорода и близ села Черноречья Балахинского уезда Нижегородской губернии.

Основные конструктивные черты асламок: немного наклонный наружу форштевень на заостренном носу и отвесный ахтерштевень, несколько приподнятые нос и корма, округленное дно и слегка развалистые борты. Палубный настил делается частью на носу, частью в корме, средина же покрывается только временно, смотря по перевозимому грузу. Мачты на более крупных: асламках две: одна посредине судна (однодеревка) для большого паруса (топа), другая в носу — для малого (кливера); на мелких судах одна средняя. Наружная ошва конопатится пенькой; лады подводной части залащиваются, и все судно и снаружи, и внутри, вместе с палубой и даже мачтами, смолится. Под днище, особенно на морских асламках каботажного плавания, приделывался иногда киль, проводившийся от середины днища приблизительно до половины высоты форштевня и служивший водорезом. Управляются асламки простым рулем, навешиваемым на петлях и крючьях; водоотлив производится помпами. Состав команды обычно 3–4 человека, почти всегда из татар.

Енотаевка (асламка)

Главный такелаж асламок состоял в прежнее время из двух якорей, весом по 9—10 пудов, и пеньковых канатов, от 30 до 50 саж. длиной и до 5 дюймов толщиной. Позднее большей частью имелись 3 якоря: становой, весом до 7 пудов, и два запасных — до 5 и до 3 пуд., и несколько запасных, тонких, преимущественно бельных, снастей, длиной не более 100 саж. каждая.

Стоимость судов была, вообще, небольшая: еще в 30-е гг. XIX в. асламка, вместе с вооружением, стоила всего 200–230 руб. серебром; в 50-е гг. стоимость возросла до 500-1000 руб.