Кроме того, есть ещё один способ добывания соболей, который также употребляется с успехом. Этот способ основан на привычке соболя бегать непременно по всем встречным колодам. Не знаю, чем объяснить такую привычку, но я сам, видевши не одну сотню соболиных следов в хвойных лесах, покрывающих главный кряж Сихотэ-Алиня, всегда замечал то же самое: соболь непременно влезет и пробежит по верху каждой встречной колоды.

Зная такое его обыкновение, в тех местах, где много соболиных следов, устраивают на колодах особенные проходные перегородки, в которых настораживают брёвна, а иногда даже кладут приманку: кусочек рыбы или мяса. Соболь, взбежав на колоду и схватив приманку или просто пробегая сквозь загородь, трогает за привод бревно, которое падает и давит зверька. Такой снаряд употребляется всеми инородцами на Уссури и нашими казаками, у которых называется слопцом. Подобные слопцы употребляются также для ловли енотов и зайцев.

Между всеми соболиными промышленниками, как инородцами, так и русскими, развита чрезвычайная честность относительно добычи охоты, запасов и т. п. Часто случается, промышленник набредёт на чужой шалаш, в котором никого нет и где лежит вся провизия или добытые соболи, но он никогда ничего не украдёт. Только, по существующему обычаю, он может сварить себе обед и поесть, сколько хочет, но ничего не смеет брать в дорогу. Примеров воровства никогда не бывает, и я, несколько раз расспрашивая об этом у казаков и гольдов, всегда получал один ответ, что если бы случайно набредший на чужой шалаш промышленник украл из него что-нибудь, то хозяин украденной вещи непременно нашел бы его по следу и убил бы из винтовки. Вероятно, такая острастка сильно действует даже и на тех охотников, которые при случае не прочь стянуть чужое.

С соболиного промысла гольды возвращаются в конце зимы, т. е. в феврале и марте; другие же остаются в лесах до вскрытия рек и выезжают уже на лодках. Число соболей, добываемых каждым охотником, не одинаково каждый год и меняется от 5 до 15 и даже до 20 штук. Это зависит от большего или меньшего счастья; главным же образом, от количества соболей, которых в один год бывает много, а в другой на тех же самых местах мало. Подобное явление происходит оттого, что соболи, так же как белки, хорьки, а в Уссурийском крае даже кабаны и дикие козы, предпринимают периодические переселения из одной местности в другую. Такие переселения обусловливаются различными физическими причинами. Так, например, когда снег падает на мёрзлую землю, то кабанам неудобно копать её и они тотчас же перекочёвывают на другие, более удобные места; точно так же урожай кедровых орехов в данном месте привлекает туда множество белок, за которыми следует и соболь, их главный истребитель.

Всех добытых соболей гольды отдают китайцам за порох, свинец, просо, табак, соль и другие продукты, которые они забирают наперёд в долг и за это обязываются доставлять весь свой улов. Заплатив за прежнее взятое, гольд снова забирает у китайца, опять несёт ему на будущий год всех добытых тяжким трудом соболей и, таким образом, никогда не освобождается от кабалы. Эта кабала так велика, что гольд не смеет никому продать своих соболей даже за цену гораздо большую, а обязан всех доставить своему заимодавцу китайцу, который назначает цену по собственному усмотрению. Я думаю, что каждый соболь обходится китайцу гораздо менее рубля. Этих соболей китайцы в свою очередь отдают русским купцам, большей частью за товар, взятый в долг, или свозят летом на продажу в селение Хабаровку, о чём уже было говорено во II главе.

Соболиным промыслом занимаются и наши казаки, но только в размерах, несравненно меньших, чем гольды.

Русские охотятся на этих зверьков только с собаками, и уходят из станиц в горы по первому снегу недели на две, на три или уже многие на месяц.

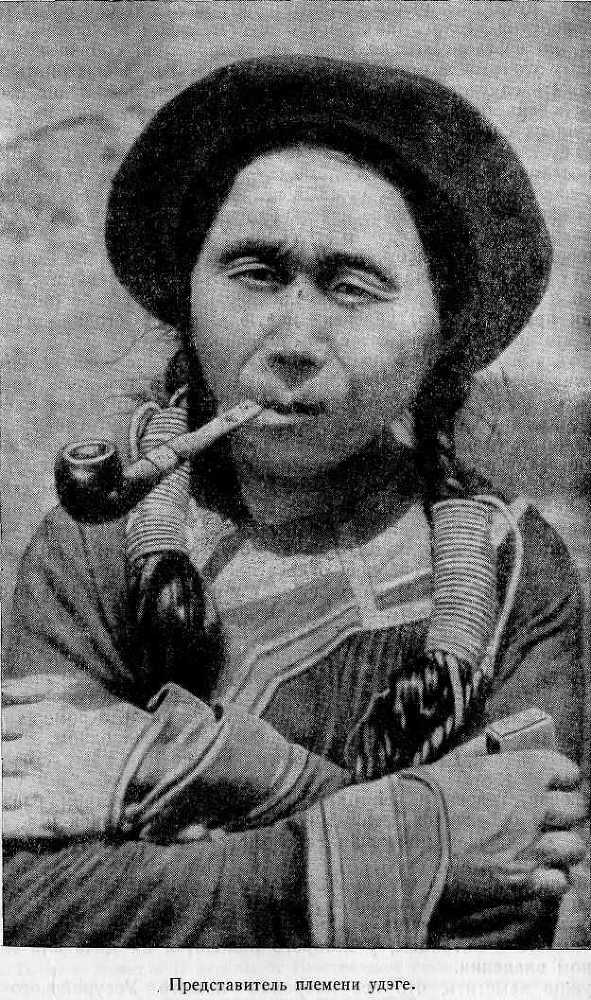

3. Орочи, или тазы[113]

Этот народ по количеству, вероятно, не уступающий гольдам, обитает по береговым речкам Японского моря, начиная от устья Суйфуна до устья реки Тазуши и даже несколько далее к северу; сверх того, он встречается внутри страны по большим правым притокам Уссури: Бикину, Има и др.

По образу своей жизни орочи разделяются на два сорта - бродячих и оседлых.

Первые из них представляют в полном смысле тип дикарей-охотников и целую жизнь скитаются со своими семействами с места на место, располагаясь в шалашах, устраиваемых из бересты.

Это жалкое убежище ставится обыкновенно там, где можно добыть побольше пищи, следовательно, на берегу реки, когда в ней много рыбы, или в лесной пади, если там много зверей. Часто случается, что ороча, убив кабана или оленя, перекочёвывает сюда и живет, пока не съест свою добычу, после чего идет на другое место.

Во время странствований по Уссурийскому краю мне несколько раз случалось встречать одинокие становища этих бродяг, и я всегда с особенным любопытством заходил к ним. Обыкновенно вся семья сидит полуголая вокруг огня, разложенного посредине шалаша, до того наполненного дымом, что с непривычки почти невозможно открыть глаза. Тут же валяются звериные шкуры, рыболовные снаряды, различная рухлядь и рядом с малыми детьми лежат охотничьи собаки. При появлении незнакомца целое общество разом забормочет, собаки залают, но через несколько минут все успокоятся: собаки и дети по-прежнему улягутся в стороне, взрослые орочи и их жены опять начнут продолжать еду или какую-нибудь работу, словом, появление неизвестного человека производит на этих людей впечатление не больше, чем и на их собак.

С грустным настроением духа выходил я всегда из такого шалаша. Какая малая разница, думал я, между этим человеком и его собакой. Живя, как зверь в берлоге, чуждый всякого общения с себе подобными, он забывает всякие человеческие стремления и, как животное, заботится только о насыщении своего желудка.

Поест мяса или рыбы, полуизжаренной на угольях, а затем идёт на охоту или спит, пока голод не принудит его снова встать, развести огонь и в дымном, смрадном шалаше вновь готовит себе пищу.

Так проводит этот человек целую жизнь. Сегодня для него то же, что вчера, завтра то же, что сегодня.

Другая часть орочей поднялась ступенью выше своих собратий и достигла уже некоторой степени оседлости. Хотя они, так же как и гольды, не знают земледелия, но подобно последним живут в фанзах, которые как по своему наружному виду, так и по внутреннему устройству ничем не отличаются от китайских. Летом орочи покидают эти фанзы и переселяются на берега рек, обильных рыбой, но с наступлением зимы снова возвращаются в них. Здесь остаются тогда жёны, старики и малые дети, все же взрослые мужчины уходят в леса на обильный промысел, с которого возвращаются к началу весны. За забранные у соседнего или какого-нибудь другого манза просо, табак, водку и пр. ороча несёт ему всех добытых соболей, отдаёт их по цене, назначенной китайцем, и затем опять в течение года берёт у него в долг всё необходимое для себя, так, что остаётся в постоянной кабале.

Женщины орочей если и не отличаются красотою, то, тем не менее, имеют большую претензию на щегольство, хотя, конечно, по собственному вкусу. Прежде всего у каждой из них в правой ноздре и в ушах продеты довольно толстые кольца, на которых висят медные или серебряные бляхи, величиной с двугривенный. Кроме того, на всех пальцах надеты, иногда по нескольку штук на одном, медные и серебряные кольца, а на кистях рук такие же или реже стеклянные браслеты.

Наконец, голова и всё платье украшено множеством различных побрякушек: бубенчиков, медных или железных пластинок и т. п., так что при мельчайшем движении такой красавицы издаются самые негармонические звуки.

Однако «о вкусах не спорят», и бессемейные манзы часто берут себе этих женщин в наложницы. Мужья и отцы орочи, как видно, смотрят на такое дело весьма хладнокровно, потому что зачастую сами живут вместе с китайцем, у которого находится их дочь или жена в обоюдном владении.