Следующие шаги включают не только получение правильных частиц, но также попытки вычисления их масс, без которых невозможно провести значимые сравнения со Стандартной моделью. До того как мы сможем вычислить массу, мы должны определить значение того, что называется константой взаимодействия Юкавы, описывающей силу взаимодействия между частицами: взаимодействия между материальными частицами Стандартной модели и полем Хиггса, а также его частицей, бозоном Хиггса, являющейся чрезвычайно важной. Чем сильнее взаимодействие, тем больше масса частицы.

Давайте возьмем одну частицу, скажем, d-кварк. Как и в случае других материальных частиц, в описание поля d-кварка входят два компонента: один — соответствующий правосторонней форме этой частицы, а второй — левосторонней. Поскольку масса в квантовой теории поля является результатом взаимодействия с полем Хиггса, мы умножаем два поля для d-кварка (лево- и правосторонние формы) на само поле Хиггса. Результат умножения в этом случае соответствует этому взаимодействию, то есть величина произведения, а точнее величина смешанного произведения, показывает, насколько сильным или слабым является взаимодействие d-кварка и поля Хиггса.

Но это только первая часть сложной процедуры. Следующая сложность возникает из-за того, что величина смешанного произведения может меняться по мере перемещения по «поверхности» Калаби-Яу. С другой стороны, константа взаимодействия Юкавы не является переменной величиной, зависящей от месторасположения на многообразии. Это глобальная величина номер один, а способ вычисления этой величины состоит в интегрировании произведения d-кварка и полей Хиггса по всему многообразию.

Следует помнить, что интегрирование фактически является процессом усреднения. У вас есть некоторая функция (в нашем случае произведение трех полей), которая принимает различные значения в разных точках на многообразии, а вам необходимо получить ее среднее значение. Это необходимо сделать, поскольку константа взаимодействия Юкавы является числом, а не функцией, тогда как масса частицы также является числом. Поэтому следует разбить многообразие на мелкие участки и определить значение функции на каждом участке. Затем сложить все значения и разделить на количество участков, получив среднее значение.

Хотя этот метод может показаться довольно простым, он не даст точного правильного ответа. Проблема состоит в том, что многообразие Калаби-Яу, с которым мы работаем, обладает кривизной, и если взять крошечную «прямоугольную» заплатку, допустив на мгновение, что мы находимся в двухмерном пространстве размером dx×dy, то размер такого участка будет изменяться в зависимости от того, насколько велика его кривизна. Вместо этого следует взять значение функции в точке, где находится заплатка, и затем умножить это значение на весовой коэффициент, зависящий от размера заплатки. Другими словами, необходим способ измерения размера заплатки. А для этого необходима метрика, которая подробно описывала бы геометрию многообразия. Но здесь имеется одна загвоздка, о которой мы уже неоднократно упоминали: пока еще никто не смог предложить метод вычисления метрики Калаби-Яу явно, то есть точно.

Здесь вас может ждать ловушка: без метрики невозможно получить массу, а без массы невозможно узнать, насколько близка имеющаяся модель к Стандартной модели. Но существуют несколько математических методов, а именно численные методы, реализуемые с помощью компьютера, которые можно использовать для приближенного вычисления метрики. Затем возникает вопрос, достаточно ли хороша использованная аппроксимация для получения приемлемого ответа.

В настоящее время применяют два основных метода, и оба в некоторой степени опираются на гипотезу Калаби. Эта гипотеза гласит (как уже отмечалось неоднократно), что если многообразие удовлетворяет определенным топологическим условиям, то оно обладает риччи-плоской метрикой. Не создав саму метрику, я не мог бы доказать, что такая метрика существует. При доказательстве был применен так называемый аргумент деформации, это означает, что если начать с чего-то, скажем, с некой метрики, и деформировать ее определенным образом, то этот процесс в конце концов сойдется к необходимой метрике. Если вы можете доказать, что такой процесс деформации стремится к нужному решению, то существует хороший шанс, что можно найти численную модель, которая также будет сходиться.

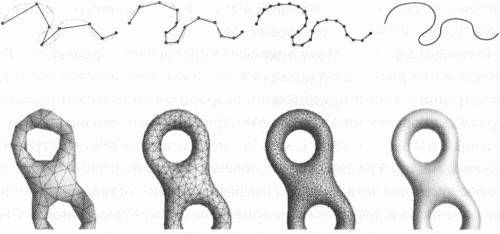

Недавно два физика, Мэтт Хедрик из Университета Брандейса и Тоби Вайсман из Королевского колледжа, произвели численные расчеты в соответствии с этими принципами, разработав аппроксимированную метрику для поверхности K3, четырехмерного многообразия Калаби-Яу, с которым мы часто имеем дело. Они использовали общую стратегию под названием дискретизация, заключающуюся в том, чтобы взять объект с бесконечным числом точек, например точки, составляющие непрерывную кривую, и представить ее конечным (дискретным) числом точек, надеясь, что этот процесс, в конце концов, сойдется непосредственно на этой кривой. Хедрик и Вайсман считают, что этот процесс сходится, и хотя полученные ими результаты выглядят обнадеживающе, пока они не смогли доказать наличие сходимости.

Один из недостатков описанного метода, не имеющий отношения к анализу Хедрика и Вайсмана, связан с ограничениями современной техники: нынешним компьютерам просто не хватает мощности, чтобы рассчитать подробную метрику для шестимерных многообразий Калаби-Яу. Вычисление в шести измерениях требуют неимоверно больше операций, чем решение четырехмерной задачи. Несомненно, компьютеры продолжают совершенствоваться, и, возможно, они вскоре станут достаточно мощными, чтобы выполнять вычисления и для шести измерений.

Между тем, существует другой метод, который меньше зависит от вычислительных ограничений. Его начало было положено еще в 1980-е годы, когда я предположил, что риччи-плоскую метрику всегда можно аппроксимировать, поместив (или, говоря техническим языком, — «вложив») многообразие Калаби-Яу в опорное пространство очень высокой размерности. Такое опорное пространство называется проективным пространством, и оно напоминает комплексный вариант плоского евклидова пространства, за исключением того, что оно компактно. При размещении, например, многообразия в большем пространстве, подпространство автоматически наследует метрику (которая называется индуцированной метрикой) из опорного пространства. Аналогичная ситуация наблюдается, если поместить сферу в обычное евклидово пространство — сфера примет метрику опорного пространства. Если следовать похожей аналогии, то можно также считать, что дырка в швейцарском сыре встроена в более крупное пространство.

Рис. 9.5. С помощью процесса дискретизации можно аппроксимировать одномерную кривую и двухмерную поверхность конечным числом точек. Такая аппроксимация, естественно, будет точнее при увеличении количества точек

Если мы знаем, как измерить расстояние в более крупном пространстве (большом сыре), то мы также будем знать, как измерить размер дырки. В этом смысле вложенное пространство, или дыра, наследует метрику из «сырного» опорного пространства, в котором она находится. В 1950-е годы Джон Нэш доказал, что если поместить римановы многообразия в пространство с достаточно большим количеством измерений, то можно получить любую желаемую индуцированную метрику. Но теорема Нэша о вложении, являющаяся одной из самых великих работ этого знаменитого математика, применима к действительным многообразиям, помещенным в действительное пространство. В общем случае, комплексный вариант теоремы Нэша неверен. Но я считал, что комплексная версия этой теоремы может быть верной при определенных обстоятельствах. Например, я аргументировал, что большой класс кэлеровых многообразий может быть вложен в проективное пространство высокой размерности таким образом, что индуцированная метрика будет сколь угодно близка к исходной метрике при условии, что индуцированная метрика соответствующим образом масштабирована или «нормализована», то есть все ее векторы умножены на константу. Будучи специальным случаем кэлеровых многообразий, многообразия Калаби-Яу с риччи-плоской метрикой удовлетворяют этому топологическому условию. Это означает, что можно всегда индуцировать риччи-плоскую метрику, и ее можно всегда аппроксимировать путем вложения многообразия в опорное или проективное пространство со значительно большей размерностью.