К началу исследований Пастера физиологии бактерий, школа моно-морфистов во главе с Фердинандом Коном (1828—1898) настолько усердно «добивала» своих научных противников (Негели, Цопф, Клебс, Ценковский), что весь этот период микробиологии долго еще называли «доконовским».

Пастер же, благодаря их учению, получил возможность охарактеризовать по особенностям обмена отдельные виды микроорганизмов. Одновременно он сделал важное научное открытие. Пастер доказал, что всякое брожение есть результат жизнедеятельности особых микроскопических организмов — дрожжей. Каждый вид брожения вызывается специфическим возбудителем. С этих работ начался второй период развития бактериологии — физиологический.

Луи Пастер (1822—1895)

Выдающийся французский химик, член Парижской Академии наук (с 1862 г.), Французской медицинской академии (с 1873 г.). Окончив Высшую нормальную школу в Париже, он в 1847 г. сдал экзамены на звание доцента физических наук, а спустя год защитил докторскую диссертацию («О мышьяковистых соединениях калия, натрия и аммиака» и «Исследование явлений, относящихся к свойствам жидкостей вращать плоскость поляризации»), после чего работал препаратором в Высшей нормальной школе. С 1849 г. — профессор Страсбургского университета, с 1854 г. — профессор и декан Лильского университета. В 1857 г. он вернулся в Париж в качестве вице-директора Высшей нормальной школы и организовал небольшую лабораторию, из которой вышли крупнейшие его работы по медицинской микробиологии. С 1867 г. профессор Парижского университета. Его исследования в области молекулярной асимметрии послужили основой для развития стереохимии. В 1860—1861 гг. он провел опыты, доказавшие невозможность самопроизвольного зарождения жизни. Один из основоположников современной микробиологии.

Теперь ученым открылся целый мир, изучение которого разъяснило многие темные стороны различнных химических процессов и оказало огромные услуги в деле изучения заразных болезней. Микробиология разрослась в огромную науку.

В 1865—1879 гг. Пастер обнаружил возбудителей болезней шелковичного червя, возбудителя газовой гангрены — септического вибриона, целую группу микроорганизмов, растущих без доступа воздуха, назвав их анаэробами. К числу исследований, наиболее содействующих разъяснению природы эпидемических болезней, относятся работы Пастера о куриной холере (1880). Болезнь в большинстве случаев оканчивается летальным исходом, наступающим чрезвычайно быстро после заболевания. Вскрытие таких кур обнаруживало у них обширные и глубокие поражения кишечного канала, появление экссудатов в серозных полостях и пр. При микроскопическом исследовании найдено множество мелких суженных посредине «члеников», которые Пастер назвал микробами. При этом Пастер заметил, что между курами встречаются особи, невосприимчивые к болезни. Раз выздоровевшее животное имеет шансы вновь не заболеть, факт тогда установленный для многих инфекционных процессов (натуральной оспы, кори, скарлатины и др.). Прослеживая пути передачи «холерного яда», Пастер пришел к заключению, что «холерная зараза» передается посредством испражнений больных кур, содержащих всегда огромное количество микробов, которые и примешиваются к корму птиц. Кролики от кормления мясом зараженных кур или от привития зараженного бульона гибнут. Но у морских свинок на месте прививки зараженного бульона, получается только нарыв, не изменяющий самочувствие животного. Однако его содержимое, будучи привито здоровой курице, убивает ее.

Культивируя возбудитель куриной холеры, Пастер нашел возможность ослабить его заразное начало, так что, прививая его жидкую культуру, он вызывал только легкие заболевания, после которых животные быстро поправлялись, т.е. он получил тот же эффект, что и Эдвард Дженнер в отношении натуральной оспы.

Немецкий санитарный врач Роберт Кох, зная о работах Пастера и действуя «по аналогии», в 1876 и 1877 гг. выделил и описал бактерию, вызывающую сибирскую язву у животных. Однако его работы оказались выходящими далеко за пределы этого важного открытия. Одновременно он разработал основные методы бактериологии, используемые и сегодня: окраски бактерий красителями, микрофотографирования, выращивания микробов на плотных питательных средах, получения чистых культур и ряд других.

В 1878 г. Кох впервые ясно сформулировал требования для установления специфической природы возбудителя инфекционной болезни. Они следующие:

1) показать, что данный микроб постоянно встречается при исследуемом заболевании;

2) выделить чистую культуру этого микроба, т.е. вырастить его без примеси других организмов;

3) с помощью ее экспериментально вызвать на животном то же заболевание.

«Коховский катехизис» не подвергался сомнению более 100 лет, до открытия прионовых болезней и состояния некультивируемости у бактерий.

Теперь открытие возбудителя чумы зависело только от настойчивости отдельных ученых. Чума в Ветлянке стала последней эпидемией чумы в Европе добактериологической эпохи.

ОЧЕРК XXX

ЛАБОРАТОРНАЯ ЧУМА В ФОРТЕ «АЛЕКСАНДР I»

(1904—1907)

Бомбейская чума 1896 г. привлекла многих европейских ученых в Индию и по завершении своих миссий, они, кроме знаний о чуме, увозили в свои институты еще и штаммы ее возбудителя — Bacterium (Yersinia) pestis. Трагедии не заставили себя долго ждать. Во время эпидемии 1894 г. в Гонконге заболели чумой трое японских врачей. В 1897 г. в Индии заразился в лаборатории чумой профессор Штикер. В 1898 г. в Вене заразился и погиб от чумы служитель Бариш, а за ним доктор Мюллер и его сиделка. В июне 1899 г. в Лиссабоне погиб врач Пестана, уколовший себе палец во время вскрытия чумного трупа. В 1903 г. в лаборатории Коха в Берлине погиб от легочной чумы доктор Закс. Л.З. Мороховец (1907) по этому поводу писал: «...в ледяном ужасе оцепеневала мысль при виде того, как эта ужасная гостья, так предательски давшая специалистам-ученым уловить себя в пробирки, в склянки в Индии, так беспощадно поражала посвятивших себя изучению ее и именно в таких условиях научных институтов Европы, где по всем види-мостям должны были царить наиболее препятствующие не только распространению ее условия, но даже — исключающие возможность проникновения в какой бы то ни было организм без воли человека...».

Угроза заноса чумы в Европу подтолкнула правительства к развертыванию широких исследований по разработке противочумных вакцин и сывороток, но одновременно — принять меры против ее появления из бактериологических лабораторий.

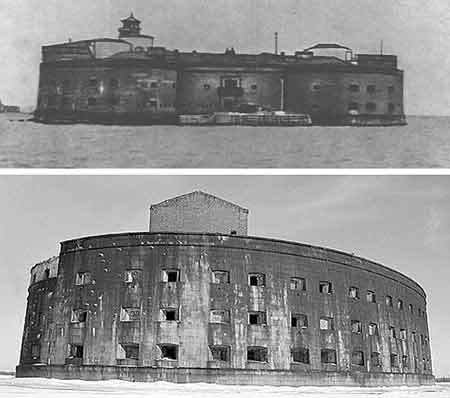

«Особая лаборатория по заготовлению противобубонночумных препаратов ИИЭМ». Экспериментальные работы с возбудителем чумы в России начаты в 1896 г. в Санкт-Петербурге в Императорском институте экспериментальной медицины (ИИЭМ). В отделе эпизоотологии института в 1897 г. налажено производство сыворотки Иерсена, для чего использовали лошадей из конюшни А.П. Ольденбургского на Каменном острове. Животных перевозили через Большую Невку в ИИЭМ (Аптекарский остров) на лодке. Культуру возбудителя чумы прислал Эмиль Ру из Парижского института Пастера. Уже в 1898 г. началось производство убитой чумной вакцины («лимфы Хавкина»). Однако еще до заболевания чумой в лаборатории в Вене, принц Ольденбургский используя свое влияние при дворе, добился передачи ИИЭМ форта «Александр I» (рис. 27).

27. Форт «Александр I». Расположен на Большом Кронштадтском рейде у западного конца острова Котлин, на котором находится городКронштадт. Верхняя фотография сделана в 1907 г. Н.М. Берестеневым.Нижняя — форт в 2003 г., взята с сайта http://www.nortfort.ru