Авторы хотят выразить благодарность:

– всем тем семьям и детям, которые, обращаясь к нам за помощью, стали нашими учителями;

– Марии Феликсовне Терновской – как человеку, который принес идеи патронатного воспитания в Россию и стал вдохновителем и создателем первого в стране центра профессионального семейного устройства;

– Вере Ивановне Лопатиной, благодаря которой в 90-е годы стало возможным формирование государственного центра социально-психологической поддержки замещающих семей (проект «Наша семья» в г. Москве);

– Благотворительному фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам», в том числе лично Елене Альшанской и Марине Андреевой, – и за их практическую деятельность, и за организацию просветительской работы в обществе;

– всем нашим коллегам, с которыми мы работали и продолжаем работать в сфере семейного устройства;

– нашему редактору Марине Нефедовой – за ее профессионализм, точные замечания и необыкновенное терпение.

Часть I

Что происходит с ребенком в результате жизни в неблагополучных условиях и расставания с кровной семьей

Социальное благополучие человека основывается, в первую очередь, на его способности создавать и поддерживать прочные эмоциональные связи и отношения с другими людьми. Потребность в привязанности носит врожденный характер, но ранний детский опыт влияет на способность эту потребность реализовать. Адаптация приемного ребенка в семье и в дальнейшем в социуме зависит от имеющегося у него опыта взаимоотношений с окружающими.

Темы этой части касаются в первую очередь особенностей формирования привязанности у детей-сирот и переживания ими расставания с кровной семьей.

Глава 1

Потребность детей любить своих родителей

Самое тяжелое событие, которое может произойти в жизни ребенка, – это потеря родителей. Когда родители умирают или их лишают родительских прав, ребенок оказывается на попечении государства, и в его судьбе принимают участие взрослые, задача которых – насколько возможно, смягчить и восполнить утрату.

Дети, чьи родители лишены родительских прав, переживают двойную жизненную травму: с одной стороны – это плохое обращение в кровной семье и негативный жизненный опыт, с другой – сам факт разрыва с семьей. Такую вынужденную разлуку ребенок воспринимает почти как смерть своих родителей. Традиционные представления о том, что дети «маленькие, ничего не понимают», что «им все равно» и «они быстро все забудут», – ошибочны. Дети точно так же, как и взрослые, чувствуют боль утраты близких отношений, но у них гораздо меньше возможностей защищаться, по сути – только одна: стараться не думать о том, что с ними случилось.

Еще одно традиционное заблуждение – считать, что ребенок не может любить родителей, которые плохо с ним обращаются. А если любит – значит, «сам ненормальный». Однако сохранение привязанности к родителям как раз и является одним из признаков «нормальности» ребенка. Потребность любить и быть любимым естественна для всякого душевно здорового человека. Просто эти дети любят своих родителей не такими, какие они есть, а такими, какими они должны были бы быть: додумывая хорошее и не замечая плохое.

Детям трудно адекватно оценить причины изъятия их из семьи, и они могут воспринимать это как насилие, а представителей органов опеки – как агрессоров. Но даже тогда, когда перемещение было ожидаемым, дети испытывают страх и неуверенность, чувствуют себя зависимыми от внешних обстоятельств и незнакомых им людей. В соответствии с особенностями характера и поведения после отобрания из семьи ребенок может быть подавлен, безучастен к происходящему или агрессивен. Но каковы бы ни были его реакции, взрослым нужно помнить: уход из семьи – самое значительное событие из всех, что происходили до сих пор в жизни ребенка. Достаточно спросить себя: «А хотели бы мы оказаться в такой ситуации? Что бы мы чувствовали, лишившись привычного окружения людей и вещей – всего того, что мы называем „своим“?» И сразу исчезают сомнения относительно того, что такое событие может расцениваться кем-либо как «хорошее», потому что «правильно» и «хорошо» – разные понятия.

Все дети из неблагополучных семей хотят, чтобы их кровные родители были нормальными, заботливыми и любящими. Разлука с семьей по сути является признанием того, что для данного ребенка быть любимым своими родителями – невозможно. И утрата семьи, даже если она была неблагополучной, – серьезная травма. Она приносит ребенку боль, обиду на родителей и на «жизнь вообще», чувство отверженности и гнев. Когда речь заходит о привязанности, традиционно акцент делается на том, насколько ребенку важно чувствовать себя любимым. При этом зачастую упускается из виду, что не менее важно для ребенка любить самому и чувствовать связь со своими близкими. Через отношения с близкими ребенок получает первые представления о себе самом и о мире.

Глава 2

Формирование и нарушение привязанности

Привязанность – это стремление к близости с другим человеком и к сохранению этой близости. Глубокие эмоциональные связи со значимыми людьми служат основой и источником жизненных сил для каждого из нас. Для детей же это – жизненная необходимость в буквальном смысле слова: младенцы, оставленные без эмоционального тепла, могут умереть, несмотря на нормальный уход (Spitz, R. А., 1945, 1946a, 1946b), а у детей постарше нарушается процесс развития. Глубокая привязанность к родителям способствует развитию у детей доверия к другим людям и одновременно – уверенности в себе. Отсутствие привязанности к конкретному взрослому дезориентирует ребенка, заставляет чувствовать свою малоценность и уязвимость.

Отвергаемые дети неблагополучны эмоционально, и это гасит их интеллектуальную и познавательную активность. Вся внутренняя энергия уходит на борьбу с тревогой и приспособление к поискам эмоционального тепла в условиях его жесткого дефицита. Кроме того, в первые годы жизни именно общение со взрослым служит источником развития мышления и речи ребенка. Отсутствие адекватной развивающей среды, плохая забота о физическом здоровье и недостаточность общения со взрослыми приводит к отставанию в интеллектуальном развитии у детей из неблагополучных семей. Именно родительская депривация[2] и последствия жестокого обращения чаще всего являются основной причиной диспропорционального развития детей – социальных сирот, а не «наследственность» и органические нарушения.

Как формируется привязанность

Формирование привязанности у младенцев происходит благодаря заботе взрослого и основывается на трех источниках: удовлетворение потребностей ребенка, позитивное взаимодействие и признание (приводится по книге Vera Fahlberg «А Child’s Journey through Placement», 1990).

удовлетворение потребностей

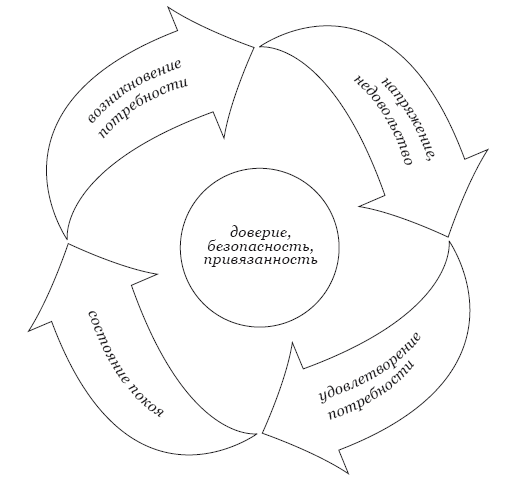

Цикл «возбуждение – успокоение»:

Регулярная и правильная забота взрослого об удовлетворении потребностей приводит к стабилизации нервной системы младенца и уравновешиванию процессов возбуждения – торможения. Если ребенку приходилось слишком долго ждать, чтобы на него обратили внимание, или переживать устойчивое игнорирование, если он испытывал дефицит тепла в младенчестве и привык добиваться своего долгим упорным криком – во всех этих случаях детям свойственна, во-первых, высокая тревожность в отношениях со взрослыми. Во-вторых, они ожидают и невольно воспроизводят привычный для них способ взаимодействия. И то, и другое может восприниматься взрослыми как негативные поведенческие проявления или даже как нарушения в развитии. Но на самом деле это является следствием депривации, и от взрослых потребуется значительные время и терпение, чтобы изменить столь ранние и бессознательные поведенческие модели ребенка. Еще один важный момент – при правильном уходе по реакциям взрослых дети учатся сначала распознавать свои потребности, а затем запоминают, что нужно делать, чтобы их удовлетворить, – так постепенно формируются навыки самообслуживания. Соответственно, дети из неблагополучных семей, где нуждами детей пренебрегают, значительно отстают в навыках самообслуживания от сверстников, о которых хорошо заботились. И то, что зачастую воспринимается как «некультурность», на самом деле результат взаимодействия со взрослыми.