Задача не ограничивается тем, чтобы руководить баранами на старом берегу; на новом еще более хлопот; переправившаяся половина гурта, видя своих, оставшихся на другом берегу, начинает томиться этой разлукой и норовит броситься вплавь, чтобы соединиться с ними. Трудно описать, что тут происходит; пастухи стараются отогнать баранов от берега, бараны рассыпаются по степи, кружатся по ней малыми группами и вновь направляются назад к реке; их опять перехватывают и заворачивают в степь. Таким образом, на пространстве в несколько сотен сажен происходит какой-то содом; огромный гурт постоянно клубится; пастухи, некоторые одетые, другие как мать родила, перебегают от одной части его к другой, им помогают собаки, которых при гурте было до десятка. При этом бараны ужасно ревут, кричат люди, лают собаки, звенят десятки бубенчиков, навешенные им на шею. Все это производит такой гам, который, вероятно, только через год повторяется на пустынной и малолюдной Чон-харихе.

Эти китайские баранщики исключительно занимаются тем, что гоняют гурты из Северной Монголии в Хухухото; они приходят в Кобдо с зимними караванами и летом уходят обратно; всю дорогу, около 1500 верст, они делают пешком, соперничая с нашим классическим «пешеходом в лаптях, плетущимся за 800 верст»; от Чон-харихи они должны идти еще четыре месяца до места. В месяц они получают, как они сами уверяли, один лан серебра; дорогой едят мясо, просо и баранину на хозяйский счет; кроме того, приказчики позволяют им брать на верблюдов определенное количество груза, что дает баранщикам возможность захватить с собой товара и дорогой вести торговлю; они набирают в городах шелка и худого табаку и на этот товар выменивают у монголов мерлушки, которые они потом сбывают в Хухухото. В пути гурт разбивается на стада в 1000 голов; на каждую 1000 назначается три человека: один идет впереди гурта, двое сзади; они опираются на длинные шесты; к концу такого шеста всегда прикреплена железная лопаточка, для того чтобы, не нагибаясь, зачерпывать песок с земной поверхности и кидать в стадо.

* * *

Ламайские монастыри, или хурэ, рассеяны по всей Северо-Западной Монголии; в южной части ее они преимущественно кочевые, то есть помещаются в войлочных юртах и переносятся с одного урочища на другое, на севере же оседлые, построенные из дерева. В каждом хошуне непременно есть хурэ, которая обычно располагается там же, где и резиденция хошунного князя. В больших хошунах считается по нескольку хурэ…

…Кроме этих хошунных монастырей, есть еще монастыри, служащие резиденциями гэгэнов.

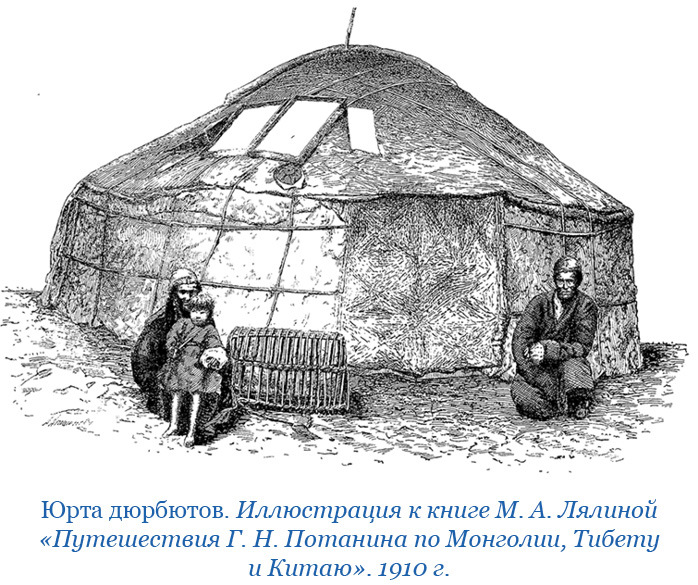

Гэгэнов в Северо-Западной Монголии в пределах наших разъездов и расспросов насчитывается восемь, именно: Илгысэн-гэгэн, – резиденция его в вершинах р. Этера; Джахындзэ-гэгэн, – резиденция на р. Шаргынг-гол, притоке р. Тельгира; Нарбанджин-гэгэн, – резиденция на р. Дзабхыне, в том месте, где река называется Цаган-тохой, на юго-восток от города Уляссутая; Ламын-гэгэн, – резиденция у северной подошвы горы Баин-дзюрку; Заин-гэгэн, – резиденция на р. Тамире; Номохан-гэгэн, или Номон-ха-гыган, – резиденция к востоку от горы Бурхан-олы, в Восточном Алтае. Все эти гэгэны имеют церковные земли с приписанными к ним людьми, которые носят название «шаби». В Кобдинском округе только два гыгана, из них один живет в городе Кобдо; он назначается из Пекина, шаби не имеет, живет в монастыре, построенном на счет Императора близ города на левом берегу р. Буянту, и называется монголами Ар-гэгэн (задний гэгэн?); другой, под именем Цаган-гэгэна, живет в монастыре Шар-сумэ на р. Кране, в системе Черного Иртыша. У дюрбютов гэгэнов нет, но вместо них две святые девы: Цаган-дариху и Ногон-дариху.

По монгольскому поверью, гэгэны по смерти вновь возрождаются; ребенок, в котором возродилась вновь душа покойника, узнается по знамению, являющемуся в юрте, где находится мать будущего гэгэна; знамение, по уверению простых монголов, заключается в явлении радуги. Когда чудесное зачатие объявится, туда посылают двух или трех лам, которые и ждут появления на свет святого мальчика; нечего и говорить, что такого скандала, чтобы вместо будущего гэгэна родилась девочка, по мнению простонародья, не может быть, потому что сведения о предстоящем событии ламы вычитывают в священных книгах. Когда мальчик выучится говорить, ему показывают вещи покойного гэгэна; мальчик иногда сразу же узнаёт, что это его вещи; он вспоминает, что он употреблял их в прежней жизни; его не везут в резиденцию покойного гэгэна, пока он не сделает этого признания. Такова процедура замещения умерших гэгэнов, по мнению и рассказам монгольского простонародья.

Одни монголы верят, что гэгэны не едят ничего, кроме небольшого количества сахара и чая; другие не только знают, что они едят и пьют, как другие люди, но не отрицают за ними и пороков вроде пьянства, сожительства с женщинами и т. п., что, впрочем, не лишает их святости; совмещение в одном лице этих двух друг друга отрицающих качеств – порочности и святости, по словам монголов, свыше человеческого разумения. Про Нарбанджин-гэгэна и Хуухун-кутухту говорят, что они питаются только водкой. Торгоуты верят, что в руках у Цаган-гэгэна находится ключ от земли.

О Нарбанджин-гэгэне говорят, что он в древности назывался Балгын-Мэджин; он в состоянии творить 88 разнообразных чудес. Когда после смерти он вновь нарождается, то не принимает молока матери, потому что ничего не может принимать в рот, кроме воды; удивленная мать обращается за разъяснениями к ламам, и те угадывают, в чем дело, и дают матери совет поить младенца водкой. В древности Нарбанджин-гэгэн был китаец; в то время в Монголии не было лам и гэгэнов. Нарбанджин много пил вина и задолжал; заимодавцы явились к нему однажды с требованием денег; он просил их прийти завтра. Но другой день, назначенный срок, когда должны были снова собраться к нему заимодавцы, приближался, и Нарбанджин находился в затруднительном положении, из которого вышел, однако, благополучно посредством чуда. Он сказал солнцу: «Стой, солнце, не двигайся». Когда заимодавцы пришли, он сказал им: «Еще не поздно, придите, когда будет попозже». Заимодавцы ждут сумерек, но не могут дождаться – день не кончается. Сам Эдзен-хан (Китайский император) смутился нарушением в природе; десять дней солнце стояло высоко (нар ихи байна). Тогда Эдзен-хан обратился к мудрецам, и те из книг увидели, что солнце остановлено каким-то чудотворцем. Эдзен-хан догадался, что никому не было нужды останавливать солнце, кроме Нарбанджина, обремененного долгами, и велел посадить его в тюрьму; в то же время во всей стране появилось множество лам, лицо в лицо с Нарбанджином, в таком же костюме, и также пьющих водку, и пропивающих чужие деньги. Тогда Эдзен-хан велел выпустить Нарбанджина и сказал ему: «Ты, гэгэн, иди из моей страны подальше». Нарбанджин должен был удалиться в Монголию на берега Дзабхына, а Эдзен-хан заплатил его долги из своей казны.

О Хуухун-кутухту говорят, что этот гэгэн один день бывает мужчиной, другой день – женщиной.

О гэгэнах думают также, что некогда они были богатырями; Джахындзе-гэгэн был в древности богатырем Сартактаем, легенды о котором сохранились от Хангая до северной подошвы русского Алтая; потом он же назывался Балдын-сарах, Цагдыр и Бандын-иши; настоящее имя Джахындзе, или Джахандзе, пожаловано ему Эдзен-ханом (Китайским императором).

Поверья о духах и о почитании священных гор, лесов и камней[33]

Все обитатели Северной Монголии, как сами монголы и буряты, так и урянхайцы и алтайцы, населяют духами окружающий человека мир природы. Каждая долина, каждая гора имеет своего духа или хозяина, который по-алтайски называется ээзи[34], по-дюрботски – сабдык, по-бурятски – хат. От этого хозяина места зависит пользование дарами природы; хозяин таежных местностей дает улов зверей, хозяин степных – урожай скотских кормов. Это наш домовой, только ведению его подлежит не один двор, а целая долина или целая гора со многими на ней долинами, или, наконец, даже целая горная система. Человек обязан с почтением относиться к этим духам. Бурят и алтаец, выехав на перевал, с которого он увидел новую долину, делает либацию [возлияние] духу этой новой долины, а если с ним нет ни вина, ни воды, он накладывает трубку, раскуривает и выбрасывает из нее зажженный табак на воздух.