Краткие популярные изложения истории появления пулемета Горюнова породили своего рода легенду о талантливом слесаре-самоучке, «внезапно» и абсолютно самостоятельно создавшем замечательную конструкцию. В действительности путь Петра Максимовича Горюнова (1902–1943) к конструированию был сложнее. На Ковровском заводе № 2 он трудился с 1930 г., стал одним из лучших слесарей-отладчиков опытной мастерской БНКиС, только в феврале 1940 г. в качестве конструктора перешел в ОГК завода. В том же 1940 г. Горюнов представил изготовленный им деревянный макет ручного пулемета с автоматикой на основе отвода пороховых газов и запиранием перекосом затвора. Помощь в дальнейшей работе ему оказали его племянник слесарь М.М. Горюнов (впоследствии принимал участие в конкурсе на ручной пулемет под патрон обр. 1943 г.) и мастер В.Е. Воронков, расчеты автоматики выполнил инженер В.А. Прокофьев. Опытный пулемет получил обозначение ГВГ («Горюнов — Воронков — Горюнов»). Одной из важных черт конструкции было широкое применение штампованных деталей, что обещало упростить и удешевить производство. Испытания ручного ГВГ весной 1942 г. показали «прекрасную живучесть всех деталей» и соответствие техническим требованиям. После объявления конкурса на станковый пулемет ГВГ был переделан в станковый. Стоит отметить, что поддержку проекту оказал Дегтярев.

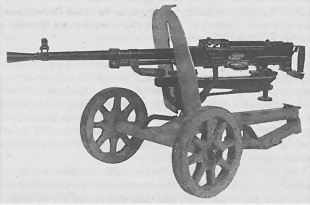

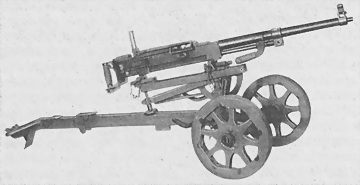

7,62-мм станковый пулемет обр. 1943 г. системы Горюнова СГ (СГ-43) на колесном станке Дегтярева — Гаранина. Пламегаситель и щит сняты

Станковому варианту ГВГ поначалу не повезло — на полигоне стрелкового вооружения в сентябре он не показал удовлетворительной надежности, часты были разрывы гильз (аналогичной болезнью страдал и ДС-39). Однако образец Горюнова подкупал простотой устройства и оригинальностью конструктивных решений, потому был рекомендован для доработки и дальнейших испытаний, состоявшихся в ноябре. Уже в декабре 1942 г. решено было выпустить опытную партию в 50 штук с предварительной доработкой по надежности и по кучности стрельбы (здесь ГВГ заметно уступал массивному «Максиму», а все еще предусматривалось сохранение кучности). Испытания на полигоне в феврале 1943 г. доработанного образца показали его удовлетворительную работу, и в марте изготовили партию ГВГ на станке Дегтярева; 5 из них прошли испытания на НИПСВО, 45 направили для войсковых испытаний в части Московского ВО и Свердловское пехотное училище. Активное участие в войсковых испытаниях ГВГ (а затем — и серийных СГ-43) приняли офицеры полигона В.С. Дейкин и В.Ф. Лютый. В апреле изготовлены и также направлены на испытания пулеметы Дегтярева ДС-43 (доработка ДС-42). К этому времени пулеметы Горюнова и Дегтярева стали главными претендентами, в качестве «резервного» образца на случай неудачи ГВГ шел также опытный пулемет В.И. Силина. Он имел газовый двигатель автоматики с расположением газовой камеры снизу ствола, затвор запирался с помощью поперечного клина, пулемет представлялся на колесном станке В.С. Сорокина со складной стрелой. Но пулемет Силина «сошел с дистанции» на последнем этапе испытаний. По станковому ГВГ специальная комиссия под председательством начальника НИПСВО генерал-майора Н.Н. Дубовицкого, созданная приказом НКО от 29 марта 1943 г., высказала следующие пожелания:

— по самому пулемету — обеспечить удобство смены нагретого ствола, сделать удобнее защелку крышки приемника, изменить крепление регулятора;

— по станку — обеспечить возможность стрельбы с бруствера окопа, изменить положение ручек стрелы, убрать подлокотники и передние сошники, исключить удары маховичка точной вертикальной наводки о стрелу, шум колес и их заклинивание на осях.

В конструкцию внесли ряд изменений: на стволе сделали выточки на казенной части и установили на него рукоятку, штампованные детали приемника пришлось заменить более прочными фрезерованными, левую подачу ленты заменили более привычной по «Максиму» правой, секторный прицел — рамочным, металлические колеса станка — деревянными, одинаковыми со станком Соколова к «Максиму», стрелу станка сделали складной, удалили подлокотники и коробку для запчастей; масса пулемета в боевом положении уменьшилась с 45–46 до 40,4 кг. В начале мая 1943 г. улучшенные пулеметы ГВГ и ДС-43 прошли сравнительные испытания. Для обоих был взят опытный пехотный станок Дегтярева КБ-С-360 (вариант этого станка КБ-С-420, кстати, пытались приспособить к «Максиму»). Комиссия генерал-майора С.А. Смирнова указала, что при равной скорострельности и дальности стрельбы пулемет ГВГ показал в 1,5 раза лучшую кучность стрельбы, нежели ДС, в 2,5 раза большую живучесть деталей, большую безотказность работы. Количество задержек в двух ГВГ составило от 0,06 до 0,25 %, механизм подачи пулемета надежно работал при свисающей ленте длиной от 1 до 2 м. Кроме того, он был технологически проще. Важна была и возможность использования металлической и холщовой лент — необходимость перехода на металлическую ленту, значительно более удобную в работе, снаряжении и переноске, не подверженную влиянию погоды, была давно очевидна, но и большой запас холщовых лент нельзя было оставлять без применения. Нарком вооружения Д.Ф. Устинов ратовал за образец Горюнова прежде всего с точки зрения производственной, начальник полигона Н.Н. Дубовицкий и испытатели в войсках отмечали его служебные преимущества.

Однако еще 7 апреля И.В. Сталин, благоволивший к Дегтяреву и считавший его непререкаемым авторитетом в пулеметном деле, предложил Устинову «принять за основу пулемет ДС 1939 года на упрощенном универсальном станке». ГАУ и Наркомат вооружения оказались в сложной ситуации — испытания выявили преимущества образца Горюнова, а Председатель ГКО склоняется в пользу образца Дегтярева. Хорошо известен эпизод, когда на специальном совещании о выборе станкового пулемета Сталин обратился непосредственно к Дегтяреву:

«— Какой пулемет считаете нужным принять на вооружение — Ваш или конструктора Горюнова?

— Пулемет Горюнова лучше, товарищ Сталин, — ответил оружейник. — И промышленность его освоит быстрее».

Вряд ли эти слова определили судьбу пулемета (такие решения обычно тщательно готовились заранее, на совещаниях у Сталина они лишь проверялись, уточнялись и утверждались), но свою роль они сыграли. И сразу после совещания, 14 мая 1943 г. решением ГКО на вооружение РККА был принят «7,62-мм станковый пулемет обр. 1943 г. конструкции Горюнова (СГ-43) на станке Деггярева». Колесный станок был создан под руководством В.А. Дегтярева техником Г.С. Гараниным (Дегтярев даже предлагал включить его в список на Сталинскую премию за пулемет СГ, иногда станок упоминается как «Деггярева — Гаранина») и относился к полевым универсального типа.

Для производства пулемета Горюнова без снижения выпуска других образцов вооружения на Ковровском заводе уже 8 мая начали строительство нового корпуса «И», получившего имя «Комсомольский», и возвели его за 2,5 месяца методом «народной стройки» — проще говоря, за счет внеурочной работы всех сотрудников завода. В начале июля на заводе организуются новые производства — пулеметов, станков и патронных коробок. Причем металлообрабатывающие, станки, приспособления и новый инструмент для этого делали тут же в Коврове, и никто не снижал планов производства станков для других производств и восстанавливающихся заводов — за 1943 г. станкостроительное производство в Коврове выпустило 1615 металлорежущих станков. В новом корпусе «И» расположили цехи № № 85, 86, 87 и 88 для производства комплекта деталей, в корпусе «А» — цех № 89 для сборки пулеметов. В конце июля — начале августа начались монтаж и пуск оборудования в корпусе «И», а с 10 августа — отладка оборудования и технологии. Первые пулеметы отправили на фронт в октябре 1943 г. С 10 ноября по 25 декабря первые серийные СГ-43 испытывали на курсах «Выстрел».