Думаю, достаточно обоснованным будет утверждение, что половые различия эмпатии и организации интеллектуальных функций выступают в структуре различающихся стилей жизни: предметно-инструментального маскулинного и экспрессивно-эмоционального феминного. Такое понимание хорошо согласуется со сформулированными В. А. Геодакяном эволюционно-генетическими принципами маскулинности и фемининности. И тогда мы должны будем пересмотреть вывод Э. Маккоби и К. Джеклин о неподтвержденности большего влияния среды на развитие девочек: онтогенетическая пластичность женского пола, обеспеченная филогенетически сформированными механизмами, прямо определяет более выраженные у девочек эффекты средовых воздействий. С другой стороны, общепризнано, что воспитательное давление, оказываемое средой на мальчиков (мужчин), всегда больше, чем на девочек (женщин).

Иное дело, что индивидуальные вариации по всем этим параметрам могут значительно перекрывать половые различия, а психосексуальная культура — регламентировать проявления этих различий и определять их поведенческую «инструментовку». Пока для нас важен уже сам факт существования филогенетических, врожденных половых различий, отражающих основные принципы полового диморфизма. Вместе с тем нельзя не понимать, что принципы полового диморфизма не абсолютны и далеко не все в человеке может быть описано альтернативой «мужское или женское», «или-или». В таком ключе можно описывать лишь строение половых органов: у нормального индивида они не могут быть немножко мужскими, немножко женскими. Но уже для описания гормональных систем этот принцип не подходит: и мужской, и женский организм продуцирует как мужские, так и женские половые гормоны, а гормональная маскулинность или фемининность определяются по преобладанию тех или других. Головной мозг несет в себе возможности программирования поведения и по мужскому, и по женскому типу. Свойства, этого круга описывает континуальная модель, в которой маскулинность или фемининность по каждому из признаков рассматриваются как содержимое сообщающихся сосудов, и «свой» сосуд должен быть заполнен больше, чем «чужой». Континуальная модель не просто тактическая уступка реальной вариативности, у нее довольно глубокие корни. В каббалистике, например, имя Иегова рассматривается как отражение идеи первоначальной мужеженственности и восходящее к словам Jod (мужской член) и Hevah (Ева — женщина); а Аристофан писал о человеке как о существе, в идее своей двуполом. В конце XIX—начале XX в. идея двуполости серьезно обсуждалась В. Флиссом, 3. Фрейдом, О. Вейнингером, М. Хиршфельдом и другими учеными, а позже получила и естественнонаучные обоснования не только в существовании патологических вариантов (например, гермафродитизма), но и в особенностях функционирования нормального организма.

Даже для самого предвзятого взгляда очевидно, что филогенетические половые различия не только не исчерпывают, но и не могут косвенно, опосредованно объяснить весь практически необозримый круг связанных с полом различий в человеческом поведении.

Половые роли

Человек, живущий в той или иной культуре, а нас сейчас интересует культура психосексуальная, соотносит свое поведение с присущими этой культуре стереотипами. Он может стремиться как можно полнее соответствовать или, наоборот, не соответствовать им, но в любом случае они служат для него точкой отсчета. Даже если он вырос в условиях одной культуры, а ориентируется на стереотипы другой, он отталкивается все же от «своей», хотя она по каким-то причинам и не удовлетворяет его. Соответствовать определенному социально-культурному стереотипу — значит играть определяемую им социальную роль.

Понятие роли как социальной функции личности ввел Дж. Мид, обозначив им отвечающий принятым нормам способ поведения людей в системе межличностных отношений, зависящий от их позиции или статуса в обществе. Под половой ролью понимают систему средовых стандартов, предписаний, нормативов, ожиданий, которым человек должен соответствовать, чтобы его признавали как мальчика (мужчину) или девочку (женщину).

Самая простая модель половых ролей, как и различий, построена по альтернативному принципу «или-или». В ней мужская роль ассоциируется с силой, энергичностью, грубостью, агрессивностью, рассудочностью и т. п., а женская — со слабостью, пассивностью, нежностью, миролюбивостью, эмоциональностью и др. Существенной чертой этой модели, отмечает И. С. Кон, является ее иерархичность: альтернативные функции дополняют друг друга «по вертикали», так что женщине отводится подчиненная, зависимая роль. В канонических культурах эта модель была незыблемым правилом, а исключения, если они и были, лишь подтверждали его. Однако, по мере того как половое разделение труда переставало быть главным принципом организации общества и утрачивало свою жесткость, круг исключений из правила альтернативности расширялся и отношения господства-подчинения хотя и сохранялись, но начинали требовать еще и взаимодополнения. Реальная модель маскулинности-фемининности обретала черты континуальности, предполагавшей, что мужчина может быть сильным и энергичным, не будучи при этом непременно грубым и агрессивным, а женская нежность совсем не обязательно пассивна. С одной стороны, черно-белая альтернативная модель, с другой, выдержанная в более мягких тонах модель континуальная, допускающая переходы, вариации, причем в довольно широких пределах: от женщины тургеневской — нежной, маленькой, с не тронутой загаром кожей, напоминающей миниатюрную мраморную статуэтку, до женщины некрасовской, которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Перекликающиеся слова Н. Гоголя: «Есть случаи, где женщина, как ни слаба и бессильна характером в сравнении с мужчиною, становится вдруг тверже не только мужчины, но всего, что ни есть на свете» и И. Анненского: «У женской нежности завидно много сил» — рисуют более глубоко воспринимаемую фемининность. Да и маскулинность не укладывается в прокрустово ложе альтернативной модели: вспомним хотя бы известного советского разведчика Михаила Орлова (Гленна Майкла Соутера) — человека, по свидетельствам знавших его близко, сильного и мужественного, но в то же время впечатлительного, легко ранимого романтика. Альтернативность остается правилом для обучения («мальчики не плачут», «девочки не дерутся»), а в реальной жизни достаточно, чтобы у женщины (девочки) фемининность преобладала над маскулинностью, а у мужчины (мальчика) — наоборот.

Социальный прогресс с его демократизацией отношений полов, стиранием границ между «мужескими» и «женскими» профессиями, совместные обучение и работа изменяют и нормативные представления о мужских и женских половых ролях, нивелируют многие казавшиеся раньше «естественными» различия. Изменения эти происходят довольно быстро и вызывают у многих людей адаптивное напряжение, сопровождающееся психологическим дискомфортом. В тоне дискуссий о феминизации мужчин и маскулинизации женщин звучит тревога едва ли не за биологическое вырождение тех и других. На самом же деле сохраняющиеся филогенетические различия проявляются в условиях меняющейся психосексуальной культуры, выступают в иных ролевых одеждах, удобных не только для мужчин, как это было раньше, но и для женщин.

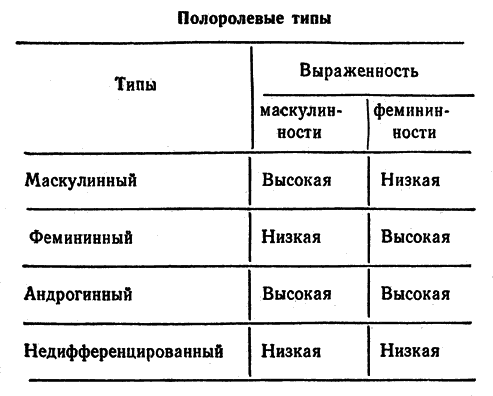

Решающий шаг в понимании половых ролей был сделан С. Бэм. Предложенный ею в 1974 г. тест маскулинности-фемининности отличался от всех предшествующих тестов тем, что был построен на представлении о маскулинности и фемининности как о независимых, ортогональных измерениях личности. Ее тест разделял мужчин и женщин на 4 группы так, как показано в таблице.

В итоге можно говорить о 8 полоролевых типах. Термин «андрогиния», возможно, неудачен из-за ассоциаций с патологией, но он привился и утвердился в теории «психологической андрогинии». Она все больше и больше теснит теорию «паспортного» пола, так что многие исследователи, в частности Гюнтер Аммон, видят в ней холистическую (целостную) концепцию личности. Он понимает андрогинию как многомерную интеграцию проявлений эмоционально-экспрессивного (женского) и инструментального (мужского) стилей деятельности; как свободу телесных экспрессий и предпочтений от жесткого диктата половых ролей; как эмансипацию обоих полой, а не борьбу женщин за равенство в маскулинно ориентированном обществе. Г. Аммон расширяет понимание андрогинии до философского принципа, означающего отказ от дуализма «мужское—женское». А так как любое проявление дуализма в обществе прямо или косвенно ответственно за дуалистическое мышление вообще, которое порождает взаимную нетерпимость, то принцип андрогинии, по его мнению, служит развитию общества и человечества в направлении мира.