Монетным дворам, кроме того, было предоставлено право заключать подрядные договоры на поставку им ефимков, «левкового» серебра, «чехов» (очень низкопробной западной монеты) и серебра в слитках, а также меди и золота. «Заготовительная цена» на ефимки в первые годы удерживалась около 50 копеек, тогда как копеек из одного ефимка получалось даже больше, чем на рубль. Но постепенно цена на серебро повышалась, несмотря на все усилия казны не допустить этого.

По предложению Сената, объяснявшего вздорожание серебра конкуренцией между двумя монетными дворами, была восстановлена деятельность «Купецкой палаты», существовавшей еще в XVII в. Ей было предоставлено монопольное право скупать монетный металл во всей стране, в портах, городах и на ярмарках. Тогда же Сенат добился отобрания монетного двора у Адмиралтейского приказа и на некоторое время подчинил все денежное дело себе, но вздорожание серебра не прекратилось. В 20-е гг. за ефимок охотно давали уже больше рубля медью. Неумеренный выпуск медной монеты был одной из причин вздорожания серебра, которую Сенат до поры до времени не хотел замечать.

Рис. 119. Первая рублевая плата (плита) Екатеринбургского монетного двора 1725 г. с мемориальной надписью.

Довольно внимательно Петр присматривался к монастырским и церковным сокровищницам, где омертвлялось много драгоценного металла. Синод получил указание произвести изъятие драгоценных приношений, которые по древнему обычаю навешивались на «чудотворные» иконы. Особенно широкое распространение имел этот обычай на Украине; там длительно существовала своеобразная практика храмового «врачевания»: больной привешивал к иконе серебряную пластинку со своим именем и с изображением нуждающейся в исцелении части тела — уха, зубов, глаз, сердца, ноги, головы и т. п.

В указе Петра дипломатично говорилось о непристойных изображениях, которые могут случайно оказаться на привесках у икон, и об употреблении отобранных ценностей на церковные нужды. Но подчинение государству монастырей и церквей через Синод и Монастырский приказ было полным. Не случайно, что к петровскому времени относится сокрытие нескольких церковных кладов, в том числе упомянутого выше Лаврского. Чтобы отвести возможные подозрения, в монастыре после сокрытия клада инсценировали пожар, будто бы уничтоживший казну и документы.

Рис. 120. Полтина, гривна, пять копеек и копейка Екатеринбургского монетного двора 1726 г. Чеканка на 10 руб. из пуда меди.

Как уже отмечалось, известное количество серебра высвободилось за счет уменьшения, а затем и полного прекращения чеканки серебряных копеек, по мере выпуска медной монеты. Некоторые резервы давало начавшееся впервые после чеканки «чехов» применение лигатуры в монетных сплавах, систематически вводившееся после 1711 г.

Полноценная медная монета. В последние годы правления Петра большие заботы вызывал избыток медной монеты в денежном обращении. Крупные платежи в серебре за границу вызывали слишком резкую диспропорцию в количестве серебряной и медной монеты; появлялась в обращении к тому же и фальшивая монета, производство которой при легковесности поздних монет Петра сулило большие доходы.

В начале 20-х гг. было решено выпускать, по примеру Швеции, медные полноценные монеты — плиты (10 рублей из пуда) в рубль, полтину и ниже. Предполагалось, что они позволят оздоровить обращение, так как вытеснят из него часть мелкой медной монеты. Подготовка к чеканке этих монет велась на Екатеринбургском заводе. Выпуск новой монеты — квадратных пластин с оттисками штемпелей на углах и в центре — состоялся уже после смерти Петра и был вскоре же прекращен.

До конца своей жизни Петр не переставал заниматься делами монетного производства. Созданная им монетная система в основных своих чертах дожила до наших дней, а в конце XVIII в. стала образцом для других государств. В самый момент своего рождения она выдержала серьезнейшие испытания и доказала свою жизненность.

Рис. 121. Монетный двор в Петропавловской крепости. Рисунок 1834 г.

Монетная система России в XVIII–XIX вв.

Русская монетная система со всеми важнейшими ее элементами возникла с 1700 по 1704 г. Подготовка к реформе велась уже в последнем десятилетии XVII в., борьба за закрепление ее результатов растянулась на несколько лет.

В дальнейшем, как уже говорилось, система пополнилась лишь немногими второстепенными номиналами. Однако в течение XVIII и XIX вв. было немало временных явлений в русском денежном деле, которые вызывались теми или иными обстоятельствами и затем отпадали. Делались попытки ввести новые, необычные монетные номиналы, появлялись целые серии особых монет, а однажды создалась даже угроза и для существования самобытной русской монетной системы. Выпуск монет некоторых достоинств надолго прекращался, много раз проводились изменения веса, пробы, внешнего вида монет и т. д., в результате чего в обращении временно оказывались неравноценные монеты одинакового достоинства некоторые из них получали особый «курс». Так, петровские пятаки в 30-50-х гг. XVIII в. шли за 4, 3 и даже за 2 копейки.

Обращение старых серебряных копеек в XVIII в. Наиболее затяжной характер имело обращение монет отмененной системы — серебряных копеек, чеканка которых была прекращена в 1718 г. Расчеты показывали, что в стране должно находиться в виде копеек огромное количество серебра, представлявшего для казны большой интерес. Между тем, несколько раз объявлявшиеся правительством окончательные сроки обмена давали скромные результаты, несмотря на угрозы строго карать за удержание старой монеты. Более того, в сельских местностях, и в особенности в Заволжье, обращение серебряной копейки продолжалось как ни в чем не бывало — крестьянство предпочитало ее новым монетам. Не желая закрывать источник весьма прибыльного поступления серебра, правительство отменило прежние распоряжения и возобновило прием в казну серебряных копеек по податным платежам, продолжавшийся до середины 50-х гг. XVIII в. Одновременно скупка серебряных копеек сдавалась в откуп купеческим «компаниям». Но и после 50-х гг. копейка кое-где еще сохраняла значение местного платежного средства.

Серебро в XVIII–XIX вв. Дело выпуска серебряной монеты более или менее стабилизировалось еще при Петре, хотя ее вес и внешний вид подвергались неоднократным изменениям. Исключительный характер имел кратковременный выпуск в 1726–1727 гг. «меншиковской монеты». Захватив в свои руки власть, Меншиков немедленно организовал производство отвратительной по качеству разменной монеты, рассчитывая в дальнейшем всю серебряную монету делать из особой «композиции». В течение трех месяцев — с мая по июль 1726 г. — проба прыгала как по ступеням: 64-я, 48-я и, наконец, 42-я — в сплаве с мышьяком. После прекращения чеканки выпущенные монеты были аннулированы. По крайней мере уже в 30-х гг. XVIII в. при обмене старой монеты «меншиковские» казной не принимались наравне с фальшивой монетой. Сплав «композиции» 42-й пробы был настолько нестойким, что даже слитки его, пролежав несколько дней на Монетном дворе, начинали разрушаться, выделяя черную жидкость.

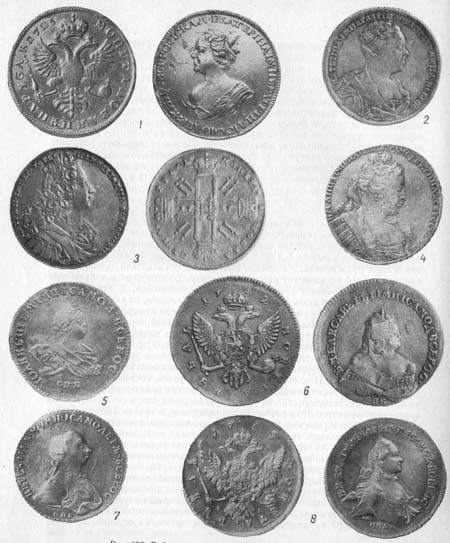

Рис. 122. Рублевые монеты XVIII в. после Петра I 1,2 — Екатерина, 3 — Петр II, 4 — Анна Иоанновна, тип 1730 г., 5 — Иоанн Антонович, 6 — Елизавета Петровна, перечеканка 1742 г. из рубля Иоанна Антоновича 1741 г., 7 — Петр III, 8 — Екатерина II.