Рис. 47. Приписка в богослужебной книге (Минее) 1494 г. «Паметь как торговали доселе новгородци» с упоминанием равенства гривны серебра рублю. Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Отдел рукописей, Сол., 587/518.

Рядом с рублем возникают произвольные и зависимые от него понятия полтина и четверть, соответствовавшие половине и четверти ценности рубля. Как реальную платежную единицу Новгород знал полтину; она упоминается летописями. Разрубленный зубилом на две равные части, рубль давал две полтины. Четверть оставалась счетным понятием. Наиболее широкие размеры рубка слитков приняла в позднейший период их существования, вероятно уже в XV в.

Замечательной особенностью наиболее поздних рубленых полтин является присутствие на многих из них одного или нескольких различных клейм, причем некоторые из них соответствуют даже изображениям на русских монетах, чеканка которых возобновилась во второй половине XIV в. Маленькое клеймо определенного вида часто «закрывает» обруб, защищая его от злоумышленного срезывания части серебра. Повторное же клеймение полтин, по-видимому, удостоверяло правильность деления целого слитка пополам, а судя по разнообразию таких клейм, они в большинстве своем выбивались разновременно и уже вне Новгорода, во множестве мест.

Насколько ясна история рубля новгородского, настолько же запутан вопрос о том, каков был рубль, упоминаемый в ранних памятниках письменности, составленных вне Новгорода и, в частности, в московских. Неопределенность этих упоминаний открывает широкое поле для разных догадок. В настоящее время наибольшее распространение получило представление, что рубленые слитки (т. е. новгородские полтины весом около 100 г) и были первыми московскими рублями. В основе этого мнения лежит все то же слишком прямолинейное и элементарное этимологическое толкование слова «рубль» (от глагола «рубить»), с одной стороны, и хорошо известные различия между рублями новгородским и московским в позднейшее время, когда рубль стал уже только мерой того или иного числа монет и его ценностное выражение целиком управлялось весом самих монет.

Учитывая главенствующую роль Новгорода в снабжении всех княжеств центральной Руси серебром в виде рублей в XIV в., очень трудно объяснить такое странное раздвоение одного понятия, связанного не только с конкретными предметами, но еще и с общепринятой весовой единицей. Гораздо более вероятным представляется, что до конца XIV в. рубль был единым для всей Руси понятием, а возникновение различных местных рублей — явление более позднее и целиком зависящее от местных особенностей чеканки и метрологии.

Рис. 48. Денежные штемпели для ручной чеканки. Конец XVII в.

Русские монеты XIV–XV вв. и новый денежный счет

Денга [1]. Во второй половине XIV в. в связи с потребностями восстанавливавшегося товарного производства Руси и в явной связи с усилением освободительной борьбы против завоевателей снова началась в ряде русских княжеств чеканка своей монеты — различного вида серебряных денег на весовой основе рубля. Некоторые ученые, основываясь на восточном происхождении названия «денга» и игнорируя ее непосредственную и преемственную связь с рублем, считали, что новая русская монета была попросту заимствована от татар. При этом никак не удавалось объяснить, почему же вес первых русских серебряных денег нескольких княжеств не имеет ничего общего с весом татарской «денги» (дирхема) того времени.

Денга, название которой породило вскоре после своего появления и собирательное русское понятие «деньги», долго была основным, а для некоторых центров и единственным номиналом. В некоторых княжествах довольно робко вводился и половинный номинал — полуденга, а в Пскове и Новгороде ему предпочли «четверетцу», соответствовавшую 1/4 веса денги.

Центры монетного производства . Более или менее одновременно началась чеканка монеты в княжествах центральной и восточной Руси — сперва, как считают, в Московском, за ним в Суздальско-Нижегородском и Рязанском, а после 1400 г. — в Тверском княжестве.

С конца XIV в. и в первой половине XV в. производится чеканка «своей» монеты уже и многими младшими князьями, державшие уделы под рукой своего великого князя. В большей или меньшей мере это имело место во всех великих княжествах; по внешнему виду монет легко заключить, что в ряде случаев чеканку производил один и тот же денежник великого князя.

Для начального периода чеканки правильнее говорить как о центрах монетного производства о выпускавших свою монету княжествах, а не о денежных (монетных) дворах. Монетная чеканка начиналась в мастерских ремесленников — серебряников, работавших не столько по заказу, сколько по разрешению князей, так как забота о производстве и постоянном возобновлении запаса монеты в обращении предоставлялась тем, кто в ней нуждался, имея при этом в своем распоряжении сырье — серебро, т. е. в основном торговым людям. Великий князь имел собственного серебряника-денежника, или даже нескольких ремесленников, откупавших у князя право чеканить монету, т. е. принимать заказы на ее изготовление. Такой денежник со своим несложным набором инструментов мог время от времени приглашаться тем или другим удельным князем для проведения денежного передела, если в резиденции этого князя не было местного серебряника-откупщика. Постоянные денежные дворы, полностью контролируемые государством, возникают позднее.

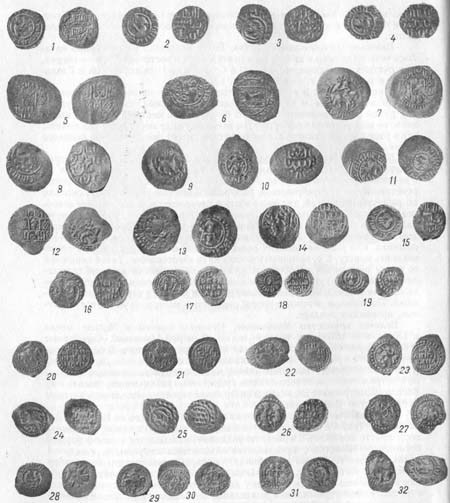

Рис. 49. Великое княжество Московское 1–4 — Дмитрий Иванович Донской (до 1389 г.). 5 — 19 — Василий Дмитриевич (1389–1425) 20–32 Василий Васильевич Темный (1425–1462), монеты до 1446 г.

Великое княжество Московское. Чеканку монеты в Москве начал в 1360-х или 1370-х гг. великий князь Дмитрий Иванович. Серебряные денги, которые он чеканил, относятся к числу редких монет. В более широком масштабе производилась чеканка монет его сына Василия Дмитриевича (1389–1425). Между монетами обоих много общего во внешнем облике, но в метрологическом отношении они существенно различаются, так как при Василии Дмитриевиче вес монет и содержание серебра в московском счетном рубле заметно уменьшились.

Нумизматическое наследие внука Дмитрия Донского — Василия Васильевича Темного огромно, а разнообразие монетных типов и весовых норм просто поражает. Первое, по-видимому, связывается с самой формой организации монетного производства — монетным откупом, т. е. сдачей права принимать заказы на чеканку государственной монеты из серебра заказчиков, быть может, нескольким откупщикам одновременно, за что обязывались платить великому князю обусловленную договором годовую плату. Заметные отличия выпускавшихся монет обеспечивали возможность контроля со стороны государства.

[1] С конца XVIII в. слово денга стали писать деньга. До этого надпись «деньга» иногда помещалась только на псковских монетах XV — начала XVI в.

Рис. 50. Великое княжество Московское и Галичский удел. 1,2 — Юрий Дмитриевич, кн. галичский как великий князь (1433–1434). 3–6 — Дмитрий Юрьевич Шемяка как великий князь (1446–1448); титул «господарь земли Русской». 7-18 — Василий Темный после 1448 г. Галич. 19–22 — Юрий Дмитриевич (1389–1434). 23, 24 — Дмитрий Шемяка (1434–1453).

На годы правления Василия Темного (1425–1462) падает прекращение чеканки в ряде московских удельных княжеств, которые перешли в собственность московского великого князя. Суздальско-Нижегородское великое княжество и зависевшее от московских князей небольшое Ярославское княжество постигла та же участь. Тогда же фактически лишилось самостоятельности великое княжество Рязанское и половина небольшого Ростовского княжества была куплена Василием Темным, а чеканка в Новгороде стала производиться под контролем Московского княжества, хотя и с сохранением местной метрологии. Ко времени Василия Темного, по-видимому, относится начало чеканки медной «городской» монеты — «пулов» в Москве и некоторых других городах.