В последней четверти столетия вблизи Нерчинска была открыта серебряная руда и началась ее разработка. Новое производство осваивалось с большими трудностями, и добыча в течение многих лет оставалась совершенно ничтожной. Производство монеты по-прежнему полностью зависело от ввоза серебра из-за границы.

Смешанное обращение . К концу XVII в., помимо сохранявшихся особенностей денежного хозяйства Украины, где существовало смешанное обращение иноземной и русской монеты, такое же явление, но в менее ярких формах, наблюдается на западе, в находившейся под властью Польши Белоруссии. Как показывает состав многих кладов, ее население знало русскую монету и пользовалось ею.

Длительная борьба Русского государства за исконные русские земли на северо-западе страны наложила заметный отпечаток на местное денежное обращение, в котором «переслаивались» то русские, то шведские монеты. Временами возникало и смешанное обращение, например, талеров вместе с копейками. Такой смешанный клад происходит из Пулкова. Известно большое число «чистых» кладов серебряных копеек XVI–XVII вв. и кладов медных шведских монет XVII в., обнаруженных в Ленинградской области.

Мордовки. Во многих коллекциях можно встретить грубые подражания допетровским монетам, изготовлявшиеся из грязно-серого металла, а изредка и из серебра, и почти всегда проколотые. У собирателей они получили название «мордовки» — по имени одного из народов Поволжья. «Надписи» на них обычно не читаются: это просто орнамент, составленный из подобия букв. Производство их в Поволжьи породила потребность в привычных, традиционных украшениях для одежды, ставшая ощутимой, вероятно, еще в XVII в., когда серебряная копейка сильно измельчала, и особенно возросшая после реформы Петра I. Восходя как к прообразу к монете, эти подражания в местной среде, в Поволжье, имели по-видимому, даже платежное применение (разумеется, неофициальное) и поэтому встречаются там и в виде кладов. Однако немногие виды наиболее старых «мордовок» из хорошего серебра могут относиться еще к последним временам Казанского ханства, где потребность в русской монете временами вызывала производство полноценных подражаний за счет местных ресурсов серебра. Такие подражания встречались в кладах Поволжья времени Грозного.

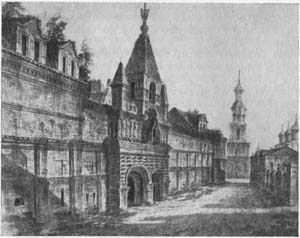

Рис. 91. Кадашевский монетный двор. Открыт в 1701 г. Рисунок конца XVIII в.

Реформа Петра I и развитие русской монетной системы

Значение реформы. При Петре I эксплуатация «монетной регалии» получила характерные для абсолютной монархии черты. Борьба за монопольное обладание монетным металлом и за управление денежным обращением в интересах государства приобрела гораздо более последовательный и острый характер, чем прежде. Доходной и вполне безопасной статьей стала чеканка неполноценной медной монеты.

Значение денежной и монетной реформы Петра в истории России начала XVIII в. огромно. Достаточно сказать, что она быстро положила конец обособленности денежного обращения Украины. «Монету старовечную польскую во всей Малой России… вывел и выгубил;… а на то место своею медной и сребрною, дробною и твердою (т. е. мелкой и крупной) красным кунштом изданною наполнил Малую Россию монетою» — записал о Петре украинский летописец XVIII в. С. Величко. Точно так же эта реформа смело решала вопрос и о быстрейшем включении экономики Прибалтики в русло экономики Русского государства. Военная обстановка, перевооружение армии, создание флота, строительство каналов и гаваней, большие закупки за границей, приглашение иностранных специалистов, посылка за границу в выучку русских людей и множество других небывалых прежде расходов требовали огромного напряжения государственного бюджета и создавали неблагоприятную обстановку для осуществления реформы. В то же время старая монетная система и вся организация денежного дела в стране стали уже совершенно нетерпимыми в новых условиях жизни.

Рис. 92. Кожаный жеребей конца XVII в.

Денежный кризис конца XVII в . К концу XVII в. серебряная копейка, ставшая в результате нескольких снижений веса крохотной монеткой, совершенно не в состоянии была удовлетворять требованиям рынка. Крупные платежи копейками требовали огромной затраты времени на счет; в то же время для рыночной мелкой торговли копейка была все еще слишком ценна; выпуск же более мелких монет (денег) при ручной чеканке делался все более невыгодным для казны, и их почти не чеканили. Поэтому в конце XVII в. для нужд мелкой торговли на рынках, в кабаках и т. п. население повсеместно стало резать копейки на части: легкие, новые — пополам, более тяжелые, старые — натрое; получалась денга. Кое-где появились как знамение кризиса выпускавшиеся по частной инициативе местные денежные суррогаты вроде «кожаных жеребьев» — клейменых кусочков кожи.

Допустимо предположение, что «кожаные жеребья» первоначально возникли в XVII в. как марки, которыми городское население отчитывалось перед властями в выполнении таких городских повинностей как, например, поддержание в порядке земляных укреплений и т. п. Подобные городские марки, причем не всегда даже металлические, хорошо известны в быту Западной Европы XVI–XVIII вв. На такое значение кожаных жеребьев может указывать весьма единообразный характер всех известных сообщений о их находках: кожаные жеребья находились каждый раз в большом количестве — то в Воронежском цейхгаузе, то при разборке городской стены в Серпухове, то в Новгороде, то в Александрове. Одно из сообщений касается находки в монастыре, что может указывать и на «вотчинный» характер этих знаков.

Вполне понятно, что в условиях замкнутой городской жизни подобные марки могли приобретать ограниченное местное платежное значение. Фактически такого же рода отчетными марками, только уже общегосударственного характера, были известные бородовые знаки 1699–1705 гг.; позже такие марки получили широкое распространение на государственных и частных заводах под названием «угольных печаток». До того, как вошли в употребление металлические «печатки», на уральских заводах в первой половине XVIII в. они изготовлялись из бересты, а также и из кожи.

К сожалению, дошедшие до нас «кожаные жеребья» за немногими исключениями не внушают большого доверия, так как когда в 20-30-х гг. XIX в. возник запоздалый интерес к ним, один известный петербургский фальсификатор стал снабжать коллекционеров жеребьями собственного производства.

Для страны, вступавшей на путь больших преобразований, ее архаичное денежное хозяйство стало серьезной помехой, а обращение иноземной монеты на Украине, ставшей ареной активных происков враждебных единству русского народа сил, превратилось в проблему политического порядка. Только располагая совершенной и гибкой монетной системой, правительство могло установить единство русского денежного обращения на всей территории многонациональной России. Чтобы удовлетворить потребности крупной «коммерции» и обеспечить повседневную связь с рынком быстро возраставшей массы городского трудового люда, стала совершенно необходимой развитая монетная система во главе с крупной основной единицей типа международной торговой монеты того времени — талера, с разменной серебряной и с мелкой медной монетой наименьших достоинств. Реформа денежного хозяйства становилась одним из условий, определявших успех целого ряда преобразований начала XVIII в.

Рис. 93. Бородовые знаки 1699 и 1705 гг. и заводские марки («угольные печатки») Кончезерского завода 1772 г. и Екатеринбургского монетного двора 1826 и 1830 гг. Приписанные к промышленным предприятиям крестьяне отчитывались такими марками в выполнении «урока» по заготовлению и доставке древнего угля.