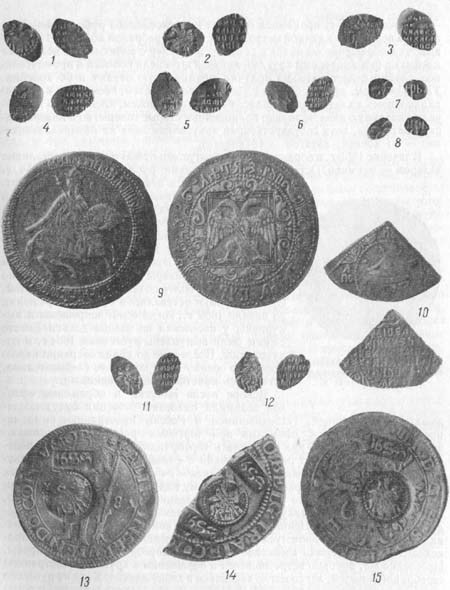

Рис. 81. Золотые монеты 1610–1612 гг. 1, 2 — золотые копейка и денга Василия Шуйского, 3 — копейка Владислава.

Шуйский выпустил в обращение золотые денги и золотые копейки того же вида и веса, что и серебряные, но в соответствии с рыночной ценой золота вдесятеро дороже серебряных. Таким образом, появились новые русские монеты достоинством в 10 и в 20 денег (т. е. в 5 и в 10 сотых рубля), а «угорский» (венгерский) червонный дукат, по весу соответствовавший пяти копеечным монетам (около 3,4 г), шел за полтину. Таким образом, первый «гривенник» и первый «пятачок» были золотыми монетами. Через несколько недель после рассылки указа о новых монетах Шуйский был низложен. Чеканка золотых копеек в течение некоторого времени была продолжена в Москве интервентами, захватившими в свои руки драгоценности царских сокровищниц и храмов. Изгнание интервентов положило конец этому вынужденному начинанию в русском денежном обращении.

[1] Древнерусские золотые слитки известны и дошли до нас в небольшом числе памятники письменности позволяют признать и их платежными единицами.

Реформы царя Алексея Михайловича. Более широкой по масштабу, но очень неудачной и тяжелой по последствиям оказалась попытка перестроить русское денежное хозяйство, предпринятая отцом Петра, царем Алексеем Михайловичем.

Сперва, в начале 1654 г., было решено, оставив в обращении старые серебряные копейки, в дополнение к ним выпустить неполноценные рублевые монеты, перечеканивая в рубли закупаемые у иностранных купцов талеры, на которых предварительно сбивались изображения и надписи. Кроме рублей, выпускались полуполтины (1/4 рубля = 25 копеек), которые чеканились на секторах разрубленных начетверо талеров. Таким образом, серебряный рубль 1654 г. фактически равнялся 64 старым копейкам, а полуполтина — 16 копейкам. Одновременно была начата чеканка «медных ефимков» — круглых полтинников (50 копеек). Авторы реформ 50-х гг., поверхностно знакомые с обращением медной монеты в других государствах, находили опору в наивной «теории» о всемогуществе царя, когда решили превратить медь в серебро. Кроме того, чеканились круглые медные монеты низших достоинств, кончая алтыном (3 копейки) и грошем (2 копейки). Из этих медных монет до нас дошли только полтины.

Рис. 82. Серебряные монеты царя Алексея Михайловича. 1–5 — московские копейки 1645–1676 гг., 6 — деньга, 7, 8 — полушка, 9 — рубль 1654 г., перечеканен из эльзасского талера эрцгерцога Леопольда, 10 — полуполтина 1654 г., 11, 12 — копейки Новгородского денежного двора, не ранее конца 1655 г., 13 и 15 — ефимки 1655 г. — Брауншвейг-Вольфенбюттель, герцог Юлий, 1587 г., и Брабант, Филипп IV, 1622 г., 14 — полуефимок.

Налоговые платежи за прошлые годы должны были уплачиваться только в старой монете. Обращение новой медной монеты допускалось лишь в европейской части России, но в Сибири любые платежи должны были производиться обязательно в серебре как старого, так и нового образца.

Московский монетный двор с его отсталой ручной техникой не сумел освоить производство круглых монет. Построенные для этого «молотовые снаряды», действовавшие силой падающей тяжести, быстро ломались и выходили из строя; очень быстро разбивались и штемпели. Чеканка любых круглых монет, серебряных и медных, вскоре была прекращена, а из меди делали только алтыны и гроши, но их стали чеканить по старому испытанному способу — на расплющенной проволоке.

В начале 1655 г. произошел отказ от неполноценного рубля и монетная система вернулась к единой метрологии старой серебряной копейки. Начался выпуск в обращение «ефимков с признаком». Талер с выбитыми на нем двумя клеймами (обыкновенный круглый лицевой штемпель копейки и прямоугольное клеймо с датой «1655») получил официальную оценку в 64 копейки. Таким образом, ефимок был уже полноценной монетой, поскольку и при чеканке копеек из него выделывалось 64 штуки. Впрочем, клеймились и получали указанную цену не только полноценные старые талеры, но и нидерландские патагоны, хотя государственная закупочная цена их различалась (талер — 50 копеек, патагон — 48 копеек).

Рис. 83. Ефимок с фальшивым клеймом. Гельдернский лёвендальдер 1641 г.

В течение 1655 г. в обращение было выпущено от 800 тысяч до 1 миллиона талеров — ефимков. Остававшиеся в обращении рублевые монеты 1654 г. были приравнены в цене к ефимкам. На Монетный двор от поставщиков иногда поступали в партиях талеров их половинные обрубки. Они тоже получали клейма и ценились в половину ефимка, т. е. в 32 копейки. Надчеканка талеров прекратилась в том же 1655 г. или в самом начале 1656 г. Среди почти тысячи известных нам ефимков многие талеры датированы 1655 г., но нет ни одного с более поздней собственной датой. Однако ефимки оставались в русском обращении до начала 1659 г., когда были запрещены и выкуплены у населения на медные деньги. Вместе сними были выкуплены рублевики 1654 г. и полуполтины. Последние до конца сохранили свою условную оценку в 25 копеек и, следовательно, оставались монетами неполноценными.

Вскоре после выпуска в обращение ефимков возникли опасения, что они будут подделываться за границей. Находившимся в России иностранцам было запрещено пользоваться ефимками при торговых расчетах; единственно законной монетой для них оставалась серебряная копейка. Известно несколько типов довольно редких ефимков с фальшивыми клеймами. Большинство фальшивых ефимков надчеканено на лёвенталерах — крупных серебряных монетах, по размеру и внешнему виду сходных с полноценными талерами, но значительно уступавших последним по содержанию серебра. Русское правительство закупало и их, но главным образом для целей ювелирного производства. Ценились они около 38 копеек и имели особое название «лёвок» (по находившемуся на них изображению льва). От «лёвок» происходит русский термин «лёвковое серебро» — серебро пониженной пробы. Население же, впервые встретившееся в обращении с крупной иностранной серебряной монетой, легко могло вводиться в заблуждение. Хотя из русского обращения клейменые ефимки были изъяты, они надолго остались в обращении на Украине, в кладах которой встречаются довольно часто. В русских документах середины XVII в., кроме названия «ефимок», встречается термин «тарель».

В конце 1655 г., по-прежнему не отменяя обращение серебряных копеек и даже продолжая чеканить их вновь, правительство начало выпуск в обращение медных копеек, по виду не отличавшихся от серебряных и приравненных к последним в цене. Из пуда меди выделывалось копеек на 400 рублей. В 1656 г. обращение медных копеек было распространено и на Сибирь, а производство их приняло огромный размах. На Монетном дворе, созданном в связи с проведением реформы и получившем название Английского, так как он был размещен в помещениях бывшей Английской компании, день и ночь работало несколько сот человек.

В отличие от новой серебряной монеты, которая производилась только в Москве, медные копейки и алтыны чеканились также на денежных дворах Новгорода и Пскова, которые специально для этой цели были восстановлены (известно, что в Новгороде чеканились и серебряные копейки). Кроме того, медные копейки в течение нескольких лет чеканились во взятой у шведов в 1656 г. крепости Кукенойс (Кокенгаузен), которая была переименована в Царевичев Дмитриев городок. На этих копейках под конем стоит знак

.

До 1663 г. медные копейки, выпускавшиеся в огромном количестве, находились в обращении, постепенно падая в цене по сравнению с серебряными и все же давая государству средства для ведения тяжелой войны за воссоединение Украины с Россией. Но финансовый крах был неизбежен. Спекуляция на разных курсах серебряных монет и обесцененных медных совершенно расстроила рынок. Серебро исчезло; появились и фальшивые копейки, к выпуску которых, как говорили, были причастны высокопоставленные лица, близкие к царю. Около 1659 г. необходимость вернуться к прежней дореформенной системе обращения стала вполне ясной для правительства.