На фоне таких споров недооценивалась правильная мысль Н. М. Книповича о динамическом происхождении куполообразных поднятий всех изоповерхностей в средних частях Черного моря.

Я полностью разделял это утверждение Н. М. Книповича и все больше и больше убеждался в полной несостоятельности прежних представлений о процессах в открытых частях Черного моря. Тщательно ознакомившись с выводами наших севастопольских гидрохимиков, сделанными на основе обширного экспедиционного материала, я обнаружил их несостоятельность. И это несмотря на то что они базировались на доброкачественном первичном материале.

С такими заключениями мне неоднократно приходилось выступать на наших научных собраниях, И вот спустя несколько месяцев после конференции я заметил, что мои высказывания вызывают враждебную реакцию среди некоторых сотрудников станции. Дело дошло до того, что двое из них обратились в Президиум Академии наук СССР с письменным заявлением, утверждая, что я веду станцию по неправильному пути и дискредитирую советскую науку, критикуя общепризнанные в океанографии авторитеты. С. А. Зернов пытался примирить нас через посредничество М. А. Галаджиева, много работавшего в экспедициях с моим предшественником по руководству станцией В. Н. Никитиным, но из этого ничего не получилось.

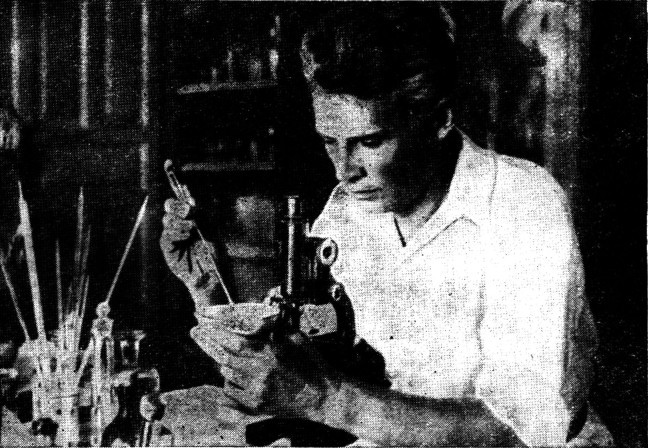

Н. В. Морозова-Водяницкая за подготовкой работы по фитопланктону Черного моря, 1935 г.

Президиум Академии наук не поддержал заявление двух недовольных сотрудников. С. А. Зернову поручили принять меры по укреплению дисциплины на станции. Президент Академии наук академик В. Л. Комаров даже сказал «недовольным»: «Я вижу, вы хотите распоряжаться на станции, а Водяницкий вам не разрешает и правильно делает!»

Тем временем Новороссийская биологическая станция решила отметить свое 15-летие. Работа на станции шла в общем хорошо, появились новые сотрудники. В ихтиологических исследованиях работникам станции помогал крупный специалист профессор А. Н. Пробатов, работавший в то время в Краснодаре. В начале 1934 г. Главнаука возбудила вопрос о целесообразности объединения Севастопольской и Новороссийской станций. Вопрос решился быстро, и в справочнике Академии наук за 1934 г. Новороссийская станция уже числилась в составе Академии наук СССР. Но вскоре руководители Ростовского университета предложили присоединить Новороссийскую станцию к созданному на базе университета Биологическому институту, считая, что она станет хорошим местом практики студентов. К просьбе ростовцев прислушались, и станция перешла под начало Ростовского университета. Это событие совпало с юбилеем станции. Меня, Нину Васильевну и группу сотрудников Севастопольской станции пригласили на торжества в качестве гостей.

В. А. Водяницкий в лаборатории. Севастопольская биологическая станция, 1937 г.

Мы прибыли в Новороссийск на теплоходе с некоторым опозданием и попали прямо на юбилейное заседание. Нину Васильевну и меня попросили занять места в президиуме. Мы очутились среди почтенных профессоров, возглавляемых ректором Ростовского университета И. П. Дерновым и деканом биологического факультета, известным зоологом профессором П. Г. Щелкановцевым. Участники заседания уже прослушали доклад Е. А. Потеряева о 15-летней деятельности станции. На трибуне заканчивала выступление незнакомая нам молодая женщина. Неожиданно она обращается к нам с Ниной Васильевной и благодарит за поддержку, которую мы ей когда-то оказали. Ничего не понимаю. «Кто она?» — спрашиваю соседей. Слышу в ответ: «Заведующая Отделом народного образования». Тем временем выступавшая присела около нас:

— Здравствуйте, как я рада, что вы приехали. Вы меня не узнаете? Я ваша бывшая уборщица Нюся Белестова.

Вот так неожиданность! В 1925 г. один наш матрос после долгих поисков разыскал в Сибири свою младшую сестру, потерявшуюся в гражданскую войну. По его вызову она приехала в Новороссийск, работала на станции, а потом получила от комсомола направление на учебу в Краснодар. Там Нюся, так звали девушку, окончила рабфак, потом пединститут, работала в школе, а в прошлом году была выдвинута на руководящую работу. Какая приятная и символичная встреча!

Вскоре слово предоставили мне. Я зачитал приветствие от Севастопольской биологической станции, добавив несколько теплых слов от имени Нины Васильевны и лично от себя. После заседания состоялся банкет.

На станции за последнее время были выполнены основательные работы по комплексному описанию ряда портовых районов Азовского моря и Кавказского побережья. Их результаты легли в основу около десяти очень ценных монографий с большим количеством гидрологических, биологических и санитарных данных. Но вместе с тем, к моему величайшему изумлению, превосходные работы В. П. Воробьева по бентосу Новороссийской бухты и по биологии полихет, уже сданные в печать, оказались возвращенными назад. Их решили не издавать под предлогом, что бумага понадобилась для новых работ станции. Обнаружились и другие довольно грубые попытки затушевывания прошлой деятельности станции. Все это вызвало справедливую, но довольно резкую реакцию со стороны В. П. Воробьева, в то время заместителя директора Керченского института (АЗЧЕРНИРО).

Вскоре после юбилея профсоюзное собрание станции постановило просить об устранении некоторых сотрудников как дезорганизаторов работы коллектива. Ростовский университет признал необходимым сменить директора станции. На эту должность временно назначили одного из местных хозяйственных работников, который действительно сумел установить нормальные отношения в коллективе. Спустя некоторое время по моему совету на должность директора был приглашен С. М. Малятский.

Между тем на Севастопольской станции тоже обострились мои разногласия с маленькой группой «недовольных». Последних я публично упрекал в нежелании печатно отчитываться в своей экспедиционной работе, публиковать результаты экспедиционных исследований. По существующему статусу я был лишь заместителем директора станции, ее же директор академик С. А. Зернов постепенно попал под влияние «недовольных». Это сильно мешало работе, и я подал Зернову заявление с просьбой перевести меня на должность научного сотрудника. С. А. Зернов просил меня не уходить и обещал все уладить миром. Однако вскоре Президиум АН СССР принял решение выдвигать на руководящую работу в академических учреждениях молодые кадры, даже аспирантов. Вскоре мне предложили сдать дела присланному из Ленинграда экономисту. В это же время (1938) наша станция потеряла самостоятельность: ее включили в состав Зоологического института АН СССР на правах лаборатории. Должность заместителя директора упразднялась, прибывший экономист стал просто заведующим станцией.

Все мы с огорчением восприняли понижение станции в «научном ранге». Ведь именно в 1938 г. деятельность станции протекала особенно оживленно: продолжались работы академика Л. А. Орбели, а также важные исследования группы ленинградских физиологов, возглавляемых членом-корреспондентом Е. М. Крепсом; работали 25 студентов-практикантов из Московского университета с группами руководителей во главе с Л. А. Зенкевичем; киноэкспедиции А. М. Згуриди и Б. Г. Долина снимали первый морской биологический фильм «В глубинах моря».

Но главная беда заключалась в том, что отныне свертывалось основное — экологическое — направление научных работ станции — закрывались физиологические и новая микробиологическая лаборатории, прекращались исследования по биохимии. Станция как бы отбрасывалась далеко назад во времени: она вновь становилась чисто зоологическим учреждением, ведущим лишь работы по морфологии и систематике морских организмов.

Лично мне прибывшая на станцию комиссия Президиума АН СССР посоветовала сменить место работы. Кое-кто считал, что я не сработаюсь с новым ее заведующим. И в этом была доля здравого смысла.