Докованию крейсера «Красный Кавказ» предшествовала большая подготовительная работа. Все вопросы ремонта и докования корабля были рассмотрены специалистами Техотдела флота и филиала Севастопольского морзавода в Поти. Руководили работой начальник Техотдела Черноморского флота инженер-капитан 1 ранга И. Я. Стеценко и главный инженер филиала завода С. И. Шрайбер. В КБ филиала, которое возглавлялось тогда Н. В. Тернавским, была создана специальная конструкторская группа под руководством В. П. Ивицкого.

Инженеры группы рассмотрели три возможных варианта докования: в двух спаренных доках грузоподъемностью по 5000 т, в одном таком же доке с дифферентом и без дифферента. Последний вариант сразу же исключили как заведомо нереальный. Против первого варианта возражал И. Я. Стеценко, так как пришлось бы на длительное время отказаться от докования других кораблей, нуждавшихся в срочном ремонте. Кроме того, в этом случае возросла бы вероятность потери сразу двух доков при попадании авиабомбы. Были и другие причины – в акватории порта нужно было подготовить специальный удлиненный котлован для спаренных доков, провести работы по стыкованию доков, на что понадобилось бы около четырех месяцев. Поэтому было принято предложение И. Я. Стеценко поставить «Красный Кавказ» в один плавдок.

Расчеты по данному варианту докования велись методом последовательных приближений, исходя из двух условий – достаточного оголения повреждений корпуса в корме и удобства проведения ремонтных работ рабочими и личным составом крейсера.

Заделка пробоины в кормовой части на крейсере «Красный Кавказ», 1942 г.

Первые прикидочные расчеты показали, что наименьший диф-ферент на нос, обеспечивающий оба условия, составляет 3°. На этом основании приступили к расчетам на прочность, плавучесть и остойчивость всей системы «док – корабль». Когда в конце февраля 1942 г. они закончились, оказалось, что кильблоки килевой дорожки имеют пере-напряжение. Руководитель группы В. Л. Ивицкий отказался подписывать проект ввода корабля в док. Об этом было сообщено в Туапсе главному инженеру завода И. Кравчику, который подтвердил решение В. Л. Ивицкого. Тогда по предложению Техотдела флота было принято решение разгрузить кильблоки, дополнительно установив под бортами три пары клеток и уплотнив одновременно блоки килевой дорожки. Кроме этого, предложение предусматривало подведение понтонов под носовую оконечность корабля. С учетом этого разработчики подписали проект, а главный инженер завода С. И. Шрайбер и начальник Техотдела флота И. Я. Стеценко 8 марта 1942 г. утвердили его. Будучи хорошим корабельным инженером, глубоко разбиравшимся в вопросах прочности, плавучести и остойчивости, С. И. Шрайбер осуществлял повседневный контроль за разработкой проекта. Способ неполного докования кораблей в плавдоке малой грузоподъемности со шлюзовыми переборками, разработанный в Поти, получил в 1942-1944 гг. широкое распространение на Черноморском флоте. Подобным же образом позже доковались крейсера «Молотов» и «Красный Крым». Сущность способа заключалась в том, что корабль вводился в док не полностью – его носовая или кормовая части оставались на плаву, создавая таким образом плавучую систему «док – корабль». Оконечность корабля (консоль) могла выходить за пределы доковой дорожки на 10-15% длины корпуса, а доковая масса корабля могла на 20-25% превышать грузоподъемность самого дока. Допустимая длина консоли лимитировалась в этом случае запасом продольной прочности корпуса, а также прочностью концевых доковых опорных устройств (кильблоков) и допустимой стрелой прогиба линии гребных валов, если корабль вводился в док носом. Чтобы создать дополнительную подъемную силу, на стапель-палубе образовали добавочный шлюзовый объем. Для этого в доке, имевшем в одной из оконечностей водонепроницаемую переборку, соединяющую башни правого и левого бортов, устанавливали дополнительную шлюзовую переборку, внутренние обводы которой повторяли обводы корпуса корабля в данном поперечном сечении. Из образовавшегося таким образом шлюзового объема вода откачивалась с помощью насосов. Перед всплытием плавдок дифферентовался. Допускалось наличие дифферента до 3° в сторону консоли. В таком положении корабль надежно удерживался на кильблоках от сползания силами трения, достигающими около 3000 т. Общая и местная прочность системы «док – корабль» обеспечивалась оптимальной балластировкой и распределением судоподъемных понтонов по длине консоли. Система «док – корабль» обладала достаточной устойчивостью при волнении и шквальных ветрах.

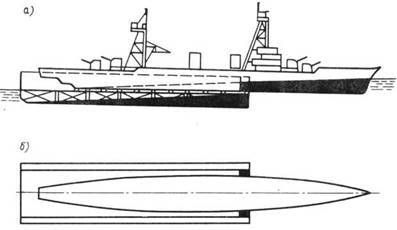

Схема неполного докования крейсера «Красный Кавказ»: а – вид сбоку; б – вид сверху

В процессе ремонта крейсера «Красный Кавказ» было принято еще одно важное технологическое решение, позволившее ускорить ввод корабля в строй. Сложность устранения повреждений в кормовой части крейсера состояла в том, что пробоины и значительные деформации корпуса находились в районе линии гребных валов. Кронштейн винта и вал третьей турбины отсутствовали, поэтому требовалось по сохранившейся части валопровода вывести линию вала в корму для точной установки , кронштейна и дейдвудной трубы.

Сущность предложенного способа сводилась к восстановлению перпендикуляра к плоскости крайнего фланца вала, оставшегося на месте после взрыва. В связи с этим в плоскости фланца помещалось зеркало, с наклеенными на него нитями, пересекавшимися в точке оси вращения вала. В районе кронштейна и дейдвуда поочередно устанавливались фанерные экраны, обращенные к зеркалу. В отверстие, вырезанное на экране, вставлялся объектив теодолита, совпадавший с плоскостью фанерного листа. После этого на экране отмечалась та его точка, отражение которой совмещалось с точкой пересечения нитей зеркала. Отмеченная таким образом на экране точка соединялась прямой линией с центром объектива теодолита. Поскольку угол падения луча равен углу отражения, координаты прохождения оси вала находились делением этой линии пополам. Способ вначале был опробован на эскадренном миноносце, а затем применен на крейсере «Красный Кавказ». Анализ показал, что ошибка пробивки линии вала таким способом на расстоянии 15-20 м составляет 2,0 мм. Способ был разработан конструкторской группой под руководством В. Л. Ивицкого [420].

Операция по неполному докованию крейсера «Красный Кавказ» началась 26 марта 1942 г. Предварительно доковую массу корабля довели до 7000 т. С крейсера удалили все жидкие грузы, боеприпасы, запасные части и корабельное имущество, пришлось снять даже одно 180-мм орудие. «Красный Кавказ» с помощью двух буксиров ввели в плавдок и расчалили. Под носовую часть корабля, свисавшую на 50 м, подвели четыре понтона по 200 т. На всплытие ушло около трех часов. По мере подъема борта укрепляли специальными деревянными упорами диаметром 250-300 мм. Когда корма крейсера вышла из-под воды, проконтролировали дифферент и продувкой танков дока добились дифферента 3° на нос. Для проверки прилегания шлюзовой переборки к корпусу были спущены водолазы. Через несколько минут они доложили, что крейсер плотно вошел в проем шлюзовой переборки. Затем переборку также укрепили упорами. Началась откачка воды из шлюзового объема. После осушения стало видно, что переборка в местах соприкосновения набивки с корпусом корабля фильтрует воду. Но фильтрация была допустимой – один гидротурбинный насос легко справлялся с поступлением воды в шлюзовое пространство.

Когда вода из шлюзового объема была откачана, краснофлотцы боцманской команды во главе с мичманом Т. Н. Сухановым надежно закрепили всю систему «док – корабль» на якорях и бочках. Теперь можно было детально осмотреть подводную часть, установить характер повреждений и заполнить ремонтную ведомость. Общая картина разрушений кормовой части была крайне тяжелой. Оторван гребной вал правой кормовой машины вместе с винтом и кронштейном, дейдвудная труба – в трещинах и гофрах. Малый и большой рули с приводами сильно повреждены, просели на 50 мм и заклинились. Литые части ахтерштевня и гельмпорты рулей разбиты на части и вдавлены силой взрыва в корпус корабля. Килевая коробчатая балка в районе 114-го шп. перебита и разрушена вместе с набором корпуса на протяжении 4 м. В наружной обшивке корпуса зияли две пробоины размером 1,0x1,5 и 2,4x0,4 кв. м. Настилы палуб и платформ в этом месте были разрушены и деформированы. Водонепроницаемые переборки в районе 114- 125-го шп. также имели трещины и гофры. Четыре броневые плиты были сорваны с места и вдавлены в корпус на 40-100 мм [421].