Появление нового 180-мм орудия с высокими баллистическими характеристиками и башенной установки, естественно, вызвало стремление испытать их в корабельных условиях. Единственным кораблем, на котором можно было установить башни и провести испытания новых орудий, был крейсер «Адмирал Лазарев», поскольку строительство новых боевых кораблей такого водоизмещения в ближайшие годы не предусматривалось.

На уже введенных в строй крейсерах «Профинтерн» и «Червона Украина» палубно-казематное расположение артиллерии к концу 20-х годов уже окончательно устарело. Такое расположение страдало существенным недостатком – из пятнадцати 130-мм орудий в бортовом залпе одновременно могли участвовать только восемь. Калибр главной артиллерии этих крейсеров соответствовал всего лишь калибру эскадренных миноносцев и лидеров, появившихся в послевоенное время в зарубежных флотах.

Учитывая тенденцию увеличения калибра артиллерии крейсеров, построенных и строившихся в то время за рубежом, а также переход к башенному расположению, было принято решение отказаться от палубно-казематной артиллерии на крейсере «Адмирал Лазарев» и попытаться перейти к 180-мм башням. Как известно, все проекты башенных установок для русского флота, в том числе и башен для 12- и 14дюймовых орудий линкоров типа «Севастополь» и линейных крейсеров типа «Измаил», были разработаны Петербургским металлическим заводом. Разработка корабельных башен для 180-мм орудий также была возложена теперь на ЛМЗ.

Теоретический чертеж полубака и бака крейсера «Красный Кавказ»: а – корпус; б – бок; в – полуширота

Конструкторское бюро Никгосзаводов им. А. Марти приступило к разработке нового варианта перевооружения крейсера. Ему был присвоен шифр «проект судна № 815». Одновременно в конструкторском бюро ЛМЗ, возглавляемом Р. Н. Вульфом, началось проектирование корабельного варианта 180-мм одноорудийной башни, которая получила шифр МК-1-180. После эскизной проработки оказалось, что масса одной башни будет не менее 120 т при диаметре вращающейся части 6 м. Перегрузка крейсера при размещении пяти башен достигала 380 т с учетом съема всех пятнадцати 130-мм орудий (220 т). Кроме того, ширина крейсера не позволяла разместить башни побортно. Поэтому в процессе проектирования окончательно был принят четырехбашенный вариант крейсера, детальная разработка которого началась в начале 1927 г.

Установка башенной артиллерии потребовала высвободить место для размещения четырех подбашенных отделений и соответствующего количества артиллерийских погребов, которые раньше были разбросаны по всему кораблю. На крейсере была принята ступенчато-линейная схема расположения башен, которая стала к тому времени классической и широко применялась на линкорах, тяжелых и легких крейсерах зарубежных флотов. Башни образовывали две группы – носовую и кормовую, располагавшиеся в диаметральной плоскости, причем вторая и третья башня имели более высокие барбеты, обеспечивавшие возможность стрельбы над концевыми башнями.

Для размещения носовой группы башен потребовалось сместить в корму комплекс «боевая рубка – центральный пост – мостик – носовая мачта», ликвидировав четыре котла и носовую трубу. В корме необходимо было высвободить такое же по объему помещение, следовавшее непосредственно за турбинными отделениями. Это потребовало ликвидации части кормовой надстройки, переноса кормовых турбогенераторов, провизионных погребов и др. Одновременно грот-мачта сдвигалась в корму, чтобы освободить место для размещения двух гидросамолетов и катапульты.

В связи с ликвидацией четырех котлов носовой груп-пы, естественно, по-нижалась общая паропроизводительность котельной установки, необходимая для нор-мальной работы тур-бин. Положение усугублялось неизбежной перегрузкой корабля в результате модерни-зации. Чтобы сохра-нить проектную скорость, требовалось повысить мощность турбин за счет их форсировки, но это, в свою очередь, влекло за собой повышенный расход пара. Выход из создавшегося положения мог быть найден только при отказе от комбинированных котлов и переводе их со смешанного на полностью нефтяное отопление. Необходимо было допустить более напряженную работу котельной установки на полном ходу по сравнению с Техническими условиями, которые не рекомендовали сжигать более 4,5 кг нефти в час на 1 м2 нагревательной поверхности котлов. Перевод котельной установки на нефтяное отопление позволил ликвидировать угольные хранилища и за счет этого увеличить объем нефтяных цистерн. Увеличению запаса нефти способствовала также ликвидация успокоительных цистерн Фрама.

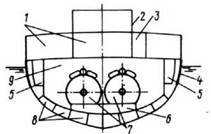

95-й шп., вид в корму

I – командные помещения; 2 – площадка; 3 – коридор; 4 – броневой пояс; 5 – теплый ящик; 6 – фундамент под турбины; 7 – турбина; 8 – помещение для хранения дизельного топлива; 9 – кормовое турбинное отделение

Поперечное сечение крейсера «Красный Кавказ» по 56-му шп., вид в корму

I – шлюпка; 2 – дымовая труба; 3 – дымоход; 4 – коридор; 5 – помещение турбовентиляторов; 6 – каюты старшинского состава; 7-командное помещение; 8 – броневой пояс; 9 водяной коллектор; 10 – нефтяные цистерны; II – котельное отделение;12 – внутреннее пространство котла; 13 – паровой коллектор; 14 – котельные трубки; 15 – нижняя палуба; 16 – верхняя палуба; 17 – помещение стар шинского состава; 18 – палуба полубака; 19 – шлюпбалка

по 30-31-му шп., вид в нос

I – коечные сетки; 2 н 3 – нижнее н верхнее рабочие отделения башни; 4 – боевое отделение башни; 5 – горизонтальные опорные шары; 6 – барбет башни; 7 – палуба полубака; в – верхняя палуба; 9 – командное помещение; 10 – платформа;

II – .броневой пояс; 12 – малярная кладовая; 13 – помещение артиллерийского арсенала; 14 – помещения для хранения нефти; 15 – снарядный погреб; 16 – поданная труба; 17 – зарядный погреб; 18 – электроремонтная кладовая; 19 – коридор; 20 – вертикальные катки

Проект модернизации предусматривал, кроме того, установку новых треногих мачт, катапульты, кран- балки для подъема гидросамолетов, мин-балок параванного устройства, командно-дальномерных постов и надводных трехтрубных торпедных аппаратов.

Для улучшения мореходных качеств корабля частично был пересмотрен теоретический чертеж. При этом была изменена форма носового образования и устроен небольшой полубак. Теоретический чертеж полубака был исполнен на основании решения технического управления ВМС РККА от 25 мая 1929 г. и протокола совещания сотрудников Опытового судостроительного бассейна от 22 мая 1929 г. [345] Предполагалось, что полубак, новая форма носового образования и некоторый развал борта в носовой части уменьшат заливаемость палубы бака при сильном волнении.

В модернизации крейсера активное участие приняли инженеры конструкторского бюро Никгосзаводов им. А. Марти Б. Я. Виноградов (полубак до первой башни), И. А. Леваков (мостик, район носовых башен), А. К. Емельянов (фок-мачта), Н. И. Яковлев (район катапульты и кормовых башен) и др. Общее наблюдение за модернизацией крейсера со стороны заказчика осуществлял старший приемщик Комиссии наблюдения по кораблестроительной части В. И. Першин [346].

В результате модернизации полное водоизмещение крейсера увеличилось с 7600 до 9030 т, а главные размерения стали: длина 169,5, ширина 15,7 и осадка 6,6 м.